DREYFUS (AFFAIRE)

L'affaire Dreyfus, qui a duré près de douze années (1894-1906), occupe une place centrale dans l'histoire contemporaine de la France. Et son impact intellectuel et moral comme ses représentations sociales et culturelles en font un événement à échelle mondiale, un véritable passé-présent régulièrement réactivé dans les mémoires individuelles ou collectives et dans les discours politiques, populaires ou savants. Longtemps indifférente malgré la tentative d'histoire immédiate menée dès 1901 par l'écrivain et député Joseph Reinach, l'historiographie a commencé seulement, dans les années 1970, de considérer l'affaire Dreyfus comme un événement historique majeur, à la fois dans son intensité factuelle et dans sa signification politique profonde, à savoir l'affrontement de la souveraineté du citoyen et du principe de justice opposés au dogme de la nation et à la raison d'État.

L'affaire Dreyfus éclaire ainsi autant qu'elle participa – et qu'elle participe toujours par la réactivation de son souvenir et de ses enseignements dans l'espace public – à la construction des sociétés démocratiques. Elle marque l'entrée de la France et du monde dans le xxe siècle que caractérisent aussi bien la puissance du nationalisme et le pouvoir des États que la résistance des individus et la défense des notions de liberté classique, de droits fondamentaux et d'égalité civique. L'événement est par excellence une « affaire » qui polarise l'opinion, domine un pays, constitue un tournant historique majeur. Il est du reste connu sous cette dénomination unique, « l'Affaire ».

La structure d'un événement fondateur

Son socle factuel est clairement établi et ne souffre d'aucune contestation possible du point de vue matériel quand bien même les éléments du dossier apparaissent nombreux et complexes. Les enquêtes successives des intellectuels engagés dans la défense du capitaine Dreyfus, puis les différentes instructions de la Cour de cassation jusqu'à l'arrêt de révision du 12 juillet 1906, enfin le travail des historiens, de Joseph Reinach à Marcel Thomas, ont permis de connaître précisément les faits tels qu'ils se produisirent à partir de la fin de l'été de 1894.

La première affaire Dreyfus (1894-1897)

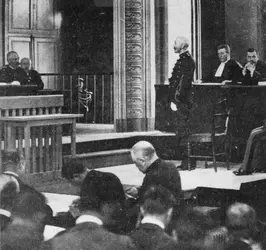

La Section de statistique chargée à l'état-major général de l'espionnage et du contre-espionnage parvint à dérober à l'ambassade d'Allemagne à Paris un document, dit « le bordereau », attestant d'une entreprise de trahison d'un officier français (le commandant Esterházy) renseignant l'ennemi désigné. Bien qu'infondés et non validés par une enquête criminelle, les soupçons se portèrent sur un jeune capitaine d'artillerie, un brillant officier de trente-cinq ans qui allait faire son entrée à l'état-major de l'armée, « l'arche sainte », après deux années d'un stage réussi dans les bureaux, et absolument innocent du crime d'Esterházy. Mais sa religion juive, son origine alsacienne (c'est-à-dire « allemande » pour certains nationalistes) et son profil intellectuel le désignèrent aux yeux des officiers réactionnaires refusant la modernisation et la démocratisation de l'armée. Le 15 octobre 1894, Alfred Dreyfus est convoqué au ministère de la Guerre sous le prétexte d'une inspection. Il est alors amené à écrire sous la dictée un texte comportant des fragments du « bordereau ». Brutalement arrêté malgré ses protestations d'innocence et dans l'ignorance des charges concrètes pesant sur lui, il est placé au régime du secret absolu dans la prison militaire du Cherche-Midi et soumis à de nombreux interrogatoires des commandants du Paty de Clam et d'Ormescheville qui menèrent des instructions exclusivement à charge.[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Vincent DUCLERT : professeur agrégé à l'École des hautes études en sciences sociales

Classification

Pour citer cet article

Vincent DUCLERT. DREYFUS (AFFAIRE) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

CENTENAIRE DE LA RÉHABILITATION DU CAPITAINE DREYFUS

- Écrit par Vincent DUCLERT

- 1 104 mots

Trois grandes expositions ont marqué le centenaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus, obtenue par l'arrêt historique de la Cour de cassation rendu le 12 juillet 1906, qui avait proclamé la complète innocence de l'officier. Celui-ci avait été une première fois condamné le 22 décembre 1894,...

-

ACTION FRANÇAISE

- Écrit par Universalis, Jean TOUCHARD

- 5 156 mots

- 2 médias

L'Action française est née de l'affaire Dreyfus dans une France divisée en deux camps irréconciliables, dans un pays profondément meurtri par l'annexion de l'Alsace-Lorraine et récemment humilié par les événements de Fachoda, dans une atmosphère d'angoisse, de crise et de guerre civile. Jusqu'à sa mort,... -

ANTISÉMITISME

- Écrit par Esther BENBASSA

- 12 229 mots

- 9 médias

La passion antisémite est à son comble le 5 janvier 1895, lors de la cérémonie de dégradation du capitaine Dreyfus, faussement accusé de trahison. L'événement allait fortement impressionner le futur fondateur du sionisme, Theodor Herzl. Des violences antisémites se produisent simultanément... -

BARRÈS MAURICE (1862-1923)

- Écrit par Jean TOUCHARD

- 2 213 mots

- 1 média

...soldat, mais on peut se demander si le boulangisme de L'Appel au soldat n'est pas quelque peu reconstruit et dramatisé à la lumière de l' affaire Dreyfus. Le boulangisme de Barrès en 1889 est plus juvénile et plus impulsif que le boulangisme décrit dans L'Appel au soldat. « Je ne... -

COMBES (É.)

- Écrit par Serge BERSTEIN

- 823 mots

- 1 média

Le nom d’Émile Combes s’identifie avec les pratiques politiques qui, au début du xxe siècle, fondent la République laïque au moyen de l’anticléricalisme militant.

Né le 6 septembre 1835 dans une famille pauvre du Tarn (son père est tailleur d’habits), sixième de dix enfants, Émile Combes...

- Afficher les 26 références

Voir aussi