MONGOLIE, République mongole

| Nom officiel | Mongolie (MN) |

| Chef de l'État | Ukhnaagiin Khürelsükh (depuis le 25 juin 2021) |

| Chef du gouvernement | Luvsannamsrai Oyun-Erdene (depuis le 27 janvier 2021) |

| Capitale | Oulan-Bator |

| Langue officielle | Mongol |

| Unité monétaire | Tugrik (MNT) |

| Population (estim.) |

3 530 000 (2024) |

| Superficie |

1 564 241 km²

|

De l'indépendance de la Mongolie-Extérieure en 1911 à la proclamation de la République populaire en 1924, puis à la généralisation de la collectivisation à la fin des années 1950, jusqu'au rejet du communisme et de la tutelle soviétique en 1990 et à la proclamation de la République de Mongolie (Mongol uls, littéralement « Nation mongole ») en février 1992, la route a été tortueuse. Et les étapes, qui avaient paru d'éclatants succès à l'époque communiste, sont remises en question depuis la démocratisation du régime en 1990. La révélation des errements et des crimes des dirigeants communistes va de pair avec la glorification d'un haut passé national khalkha (du nom de l'ethnie majoritaire dans le pays), redécouvert et même recréé, et de l'adulation de Gengis-Khan, devenu le génie tutélaire de la nation.

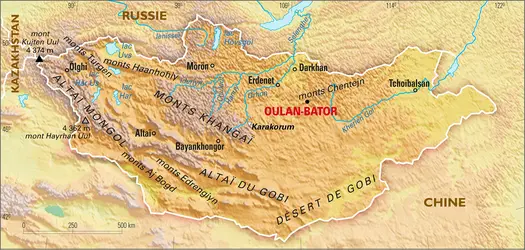

Cadre naturel

La République mongole (ancienne République populaire de Mongolie, ou R.P.M.) et la Région autonome de Mongolie-Intérieure (R.A.M.I.) appartiennent à un même ensemble tectonique : une pénéplaine usée qu'un soulèvement au Pliocène (fin du Tertiaire) ou au Pléistocène (début du Quaternaire) a portée à une altitude élevée, tout en provoquant un rajeunissement de l'érosion. Ainsi, en Mongolie, le niveau absolu moyen est de 1 580 mètres et l'horizon habituel consiste en mamelons arrondis aux pentes douces que coupent de brusques failles. Comprimée, lors de ce mouvement, entre la plate-forme de l'Inde et celle de la Sibérie, la haute Asie s'est plissée sur ses bords en de longues chaînes, parallèles d'ouest en est, et qui, gauchies à la rencontre du môle sérindien à l'ouest et du môle sinien à l'est, enferment comme dans une cuvette les hautes plaines mongoles. En Mongolie, le point le plus bas (à l'est du pays) est situé à 552 mètres au-dessus du niveau de la mer et le plus élevé (dans les chaînes occidentales) à 4 653 mètres.

Cette confrontation, jointe à l'éloignement des mers et à la présence d'un anticyclone au nord-ouest, donne aux régions mongoles leurs caractères propres : un climat sévèrement continental, aux amplitudes diurne et annuelle excessives (90 0C d'amplitude absolue) ; des précipitations restreintes, dont la quasi-totalité tombe en averses brutales durant l'été (à Ulan-Bator, par exemple, 381 mm en 1943, dont 108 en juillet, mais 137 mm en 1944 pour l'ensemble de l'année) ; un air sec, dont les effets sont accentués par l'ensoleillement élevé et de violents vents permanents ; enfin, un réseau hydraulique qui n'est raccordé aux océans que sur son pourtour (au nord, bassin tributaire de l'Arctique, avec le Selenge – ou Selenga – et son affluent l'Orkhon ; à l'est, bassin tributaire du Pacifique, avec l'Onon et le Kherlen – ou Kerülen – au nord et le fleuve Jaune au sud), tandis que son centre est constitué en bassins fermés, soit lacustres, soit dépourvus d'eaux superficielles.

Ce serait pourtant une erreur que d'imaginer la Mongolie comme un désert uniformément désolé. Les paysages y sont, au contraire, très différenciés et pittoresques, car la zone montagneuse ou khangai (par opposition au gobi ou cuvettes en cailloutis et sable) occupe les deux tiers du territoire. Subdivisée en cinq régions naturelles (en allant d'ouest en est, le système de l'Altai mongol qui renferme les sommets dominants du pays, la dépression des grands lacs, le vaste massif du Khangai proprement dit, la chaîne du Khentei, les hautes plaines de l'Est), la Mongolie est, dans son ensemble, couverte d'une végétation de steppe ou de steppe forestière (79 % du territoire), avec des pâturages opulents et, sur les pentes abritées, des bouquets de mélèzes sibériens à feuilles persistantes, de cèdres, de pins et de bouleaux ; la faune y est riche, surtout en animaux[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Françoise AUBIN : directeur de recherche au C.N.R.S. et à la Fondation nationale des sciences politiques (C.E.R.I)

- Marie-Dominique EVEN : chercheur au C.N.R.S., U.M.R. 8582

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Françoise AUBIN, Universalis et Marie-Dominique EVEN. MONGOLIE, République mongole [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

MONGOLIE, République mongole (chronologie contemporaine)

- Écrit par Universalis

-

AÏMAG

- Écrit par Françoise AUBIN

- 120 mots

À l'origine, chez les peuples turcs, mongols et parfois toungouso-mandchous, l'aïmag (ou aïmak, ou ayimaq) est une unité sociale plus ou moins étendue qui repose sur la parenté patrilinéaire.

À partir du XIIIe siècle, chez les Mongols, c'est une sous-tribu ayant un territoire de...

-

AMOUR, fleuve

- Écrit par Laurent TOUCHART

- 2 316 mots

Long d'environ 4 400 km (4 384 à 4 444 selon la source considérée), l'Amour draine un bassin de 1 855 000 km2.Né dans les plateaux du nord-est de la Mongolie et de la Transbaïkalie russe, le fleuve s'écoule d'abord parallèlement aux grandes fractures, du sud-ouest au nord-est. Après... -

ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique

- Écrit par Pierre CARRIÈRE, Jean DELVERT, Xavier de PLANHOL

- 34 872 mots

- 8 médias

Le plateau mongol ( Mongolie intérieure et république populaire de Mongolie) est une immense pénéplaine ; elle a été déformée au Tertiaire et au Quaternaire et, ayant été relevée sur ses bords, a pris une allure de cuvette. Au centre, sous un climat désertique, l'érosion éolienne se déchaîne (désert de... -

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales

- Écrit par Manuelle FRANCK, Bernard HOURCADE, Georges MUTIN, Philippe PELLETIER, Jean-Luc RACINE

- 24 799 mots

- 10 médias

Quant à la Mongolie qui fut jadis au centre du plus grand empire que la Terre ait porté, étendu de la péninsule coréenne au Danube, elle est devenue une sorte de marge improbable de la mondialisation. - Afficher les 19 références

Voir aussi

- LAINE

- COLLECTIVISATION

- YOURTE

- MONGOLIE-INTÉRIEURE ou NEIMENGGU ou NEI-MONG-KOU RÉGION AUTONOME DE

- URGA

- OTCHIRBAT PUNSALMAAGIYN (1943- )

- BAGABANDI NATSAGIYN (1950- )

- ENKHBAYAR NAMBARIIN (1958- )

- STEPPE

- DÉMOCRATISATION

- GENDEN PELŽIDĪN (1892-1937)

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- SOCIALISATION, économie

- URBANISATION

- CYRILLIQUE, alphabet et translittération

- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE

- PASTEURS, anthropologie

- CHINE, histoire : de la Révolution de 1911 à la République populaire

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917

- URSS, vie politique et économique

- URSS, histoire