MAUSOLÉE

Devenu générique à partir du ier siècle, pour désigner tout monument funéraire de vastes proportions et de riche apparence, le terme mausolée fut d'abord spécifique et s'appliquait au monument de Mausole, satrape de Carie au milieu du ~ ive siècle, que le prince fit élever et que son épouse Artémis fit terminer à Halicarnasse, la capitale de sa province.

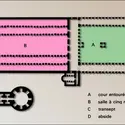

Le Mausolée, dressé sur une vaste terrasse, comportait trois étages : un soubassement rectangulaire couronné de frises, enfermant une salle funéraire richement ornée ; un étage intermédiaire en forme de double colonnade ionique, abritant une chapelle dont les murs contribuaient à soutenir le couronnement ; une pyramide à degrés qui servait elle-même de piédestal à un char d'apparat. Tout autour de l'édifice, aux divers niveaux, un riche décor sculpté s'intégrait à l'architecture : frises autour du soubassement, statues entre les colonnades ioniques de l'étage, défilés de lions au pied de la pyramide, etc.

Pour réaliser cette œuvre que l'on considérait comme l'une des Sept Merveilles du monde, Mausole avait attiré dans sa capitale les meilleurs artistes de l'époque : Pythéos, l'architecte, Scopas, Léocharès et Bryaxis, les sculpteurs qui travaillaient au décor sculpté. Le Mausolée fut démantelé au début du xvie siècle par les chevaliers de Saint-Jean pour fournir les matériaux nécessaires à la construction du château d'Halicarnasse. Les éléments les plus nombreux se trouvent au British Museum. Les fouilles de K. Jeppesen pour étudier la topographie du site et ses recherches pour vérifier la restitution du Mausolée ont apporté une connaissance plus approfondie du développement de l'art grec dans le sud-ouest de l'Asie Mineure.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Roland MARTIN : membre de l'Institut

Classification

Pour citer cet article

Roland MARTIN. MAUSOLÉE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

BRYAXIS (actif 2e moitié IVe s. av. J.-C.)

- Écrit par Martine Hélène FOURMONT

- 355 mots

Sculpteur grec d'origine vraisemblablement carienne, Bryaxis devint citoyen athénien. Il travailla en Attique, à Athènes, où il fit un ex-voto dit de l'Anthippasia, dont seule la base décorée d'un triple motif de cavalier barbu nous est parvenue. Pausanias signale qu'il aurait exécuté pour...

-

CORÉE - Arts

- Écrit par Laurence DENÈS, Arnauld LE BRUSQ, Madeleine PAUL-DAVID

- 11 380 mots

- 4 médias

...observatoire construit en 632, tour haute de 9 m, appareillée sans enduit. Un nouveau mode de sépulture y fut aussi conçu, sous l'influence des Tang. Les mausolées princiers sont des tumulus ronds, ceinturés à leur base d'une épaisse corniche en pierre qui supporte des dalles ornées des douze signes du zodiaque.... -

DINGLING TOMBEAU DU

- Écrit par Marie-Thérèse BOBOT

- 355 mots

Un des treize mausolées impériaux des Ming situés au nord de Pékin au milieu d'arbres centenaires, le Dingling (tombeau de la Tranquillité) est celui de l'empereur qui régna sous le nom de Wanli de 1573 à 1620. À vingt-deux ans, en 1584, Wanli commença son tombeau, qui coûta...

-

ÉGLISE, architecture

- Écrit par Alain ERLANDE-BRANDENBURG

- 8 056 mots

- 2 médias

Le troisième édifice, d'ordre funéraire, est également d'origine antique. Le mausolée païen a trouvé, avec le christianisme, un nouveau développement, grâce à sa liaison étroite avec la basilique extra muros. Les premiers exemples sont romains, et destinés à de hauts personnages : Hélène à... - Afficher les 26 références

Voir aussi