INFRAROUGE

Optique pour infrarouge

Les systèmes optiques

Comme dans le domaine du visible, les systèmes optiques utilisés dans l'infrarouge peuvent être réflectifs, réfractifs, ou être constitués d'une combinaison de miroirs et de lentilles. Les systèmes réflectifs possèdent un très grand rendement lumineux à cause de la réflectivité élevée des films métalliques déposés sur le support des miroirs ; les aberrations (cf. optique - Images optiques) peuvent être réduites en utilisant des miroirs paraboliques ou elliptiques ; les aberrations chromatiques n'existent pas. Cependant, ces systèmes fonctionnent suivant leur axe et, par conséquent, le détecteur du rayonnement obture la partie centrale du faisceau ; le renvoi du faisceau au moyen d'un miroir auxiliaire ne modifie pas cet inconvénient.

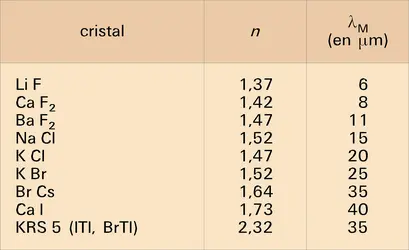

Les systèmes réfractifs conduisent à des montages plus simples ; ils présentent malheureusement des aberrations de sphéricité, qui doivent être corrigées par des assemblages de dioptres plus ou moins complexes comme dans les systèmes utilisés dans le visible. Les matériaux choisis limitent la zone spectrale d'utilisation par suite de leur absorption propre ; pour augmenter la transparence du système, on devra traiter chaque surface du dioptre pour supprimer la réflexion du rayonnement.

Les filtres

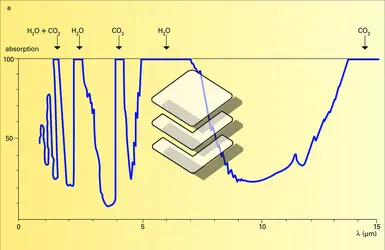

On est très souvent conduit à filtrer le rayonnement infrarouge, c'est-à-dire à ne laisser tomber sur le détecteur qu'un rayonnement occupant un domaine spectral limité. Par exemple, si en spectroscopie on utilise un réseau comme diffracteur, les longueurs d'onde λ, λ/2, ..., λ/n, ... se superposent et doivent être sélectionnées finalement ; de même, dans la détection d'un objet de petites dimensions sur un fond de grandes dimensions émettant une énergie considérable qui a pour effet de noyer dans un bruit le signal donné par l'objet à détecter, le filtrage augmentera le rapport signal sur bruit.

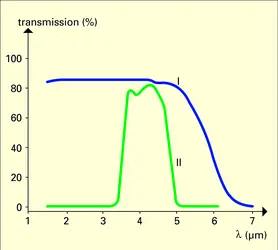

Il existe trois types de filtres : le filtre « passe-bas » qui est transparent aux longueurs d'onde inférieures à une longueur d'onde de coupure λ0, le filtre « passe-haut » qui fonctionne en sens inverse, le filtre « passe-bande » qui transmet un domaine spectral plus ou moins large s'étendant de λ1 à λ2.

Les filtres passe-bas sont constitués en fait de matériaux convenant à la lumière visible.

Les filtres passe-haut classiques utilisent les semi-conducteurs, silicium ou germanium, le sulfure de plomb SPb (λ0 = 2,8 μm), le séléniure de plomb SePb (λ0 = 4 μm), ou l'antimoniure d'indium InSb (λ0 = 8 μm), etc. et, dans l'infrarouge lointain, le quartz (λ0 = 40 μμ), et le polyéthylène noirci (λ0 = 50 μm), etc.

Des filtres passe-bande utilisent le phénomène de réflexion sélective. Si l'on augmente le nombre de réflexions, la zone spectrale devient de plus en plus étroite autour des valeurs suivantes : quartz (6,7 et 29,4 μm), fluorine (24,4 et 31,6 μm), NaCl (52 μm), KCl (63 μm), KI (94 μm) et ITl (152 μm).

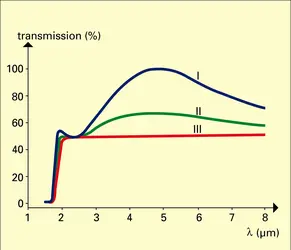

La réalisation de filtres interférentiels passe-bande a fait l'objet de nombreuses recherches. Constitués par une succession de couches diélectriques transparentes à haut et bas indice d'épaisseur optique bien déterminée, ils peuvent être utilisés par réflexion ou par transmission. Leur « finesse » λ/Δλ, Δλ étant la largeur spectrale à demi-hauteur transmise autour de la longueur d'onde λ, peut atteindre facilement 10 ou 20 . Un exemple simple est celui d'une couche d'épaisseur optique n1e égale à λ/4 disposée sur un support d'indice n2, les indices n1 et n2 étant reliés par la relation n1 =√ n2.

Une telle couche antireflet accordée sur la longueur d'onde λ transmet pratiquement intégralement cette longueur d'onde.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre BARCHEWITZ : professeur à l'université de Paris-XI, Orsay

- Armand HADNI : professeur à l'université de Nancy, directeur du Laboratoire d'Infrarouge lointain à l'université de Nancy-I

- Pierre PINSON : attaché de recherche au C.N.R.S., Gif-sur-Yvette

Classification

Pour citer cet article

Pierre BARCHEWITZ, Armand HADNI et Pierre PINSON. INFRAROUGE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ANALYTIQUE CHIMIE

- Écrit par Alain BERTHOD, Jérôme RANDON

- 8 885 mots

- 4 médias

L'infrarouge est le domaine classique des molécules organiques donnant des informations sur les groupements fonctionnels présents dans une molécule. Les modes de vibration d'un groupement chimique dépendant fortement du reste de la molécule, chaque molécule produit un spectre d'absorption qui lui... -

ASTROCHIMIE

- Écrit par David FOSSÉ, Maryvonne GERIN

- 4 388 mots

- 3 médias

...basse énergie (qui correspondent au mouvement de rotation des molécules sur elles-mêmes) se placent dans le domaine des longueurs d'onde millimétriques. Le domaine infrarouge, de plus haute énergie (mouvement de vibration des molécules), a été exploité par le satellite I.S.O. (Infrared Space Observatory)... -

BENZÉNOÏDES

- Écrit par Jacques METZGER

- 5 520 mots

- 6 médias

La nature particulière des liaisons des squelettes benzénoïdes entraîne pour ces derniersl'apparition dans leur spectre d'absorption infrarouge (et de diffusion Raman) de bandes caractéristiques qui permettent leur identification. On note en particulier deux bandes dans le domaine 1 500-1 600... -

CLIMATOLOGIE

- Écrit par Frédéric FLUTEAU, Guillaume LE HIR

- 3 656 mots

- 4 médias

...dont la longueur d'onde dominante est fonction de la température de la planète. La Terre, dont la température globale moyenne est de 15 0C, émet un rayonnement infrarouge dont la puissance est égale à STe4, où Te est la température d'équilibre du système Terre et σ une constante. Une partie du... - Afficher les 43 références

Voir aussi

- ONDE ou RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- ABSORPTION, physique

- INDICE DE RÉFRACTION

- CORPS NOIR

- CAMÉRA

- BOLOMÈTRE

- RÉFLEXION & RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

- COUCHES ANTIREFLETS

- BRILLANCE

- TRANSMISSION, optique

- GOLAY DÉTECTEUR DE

- BEER-LAMBERT LOI DE

- DÉTECTIVITÉ

- PHOTOCONDUCTIVITÉ

- PLANCK LOI DE

- WIEN LOIS DE

- STEFAN-BOLTZMANN LOI DE

- THERMOGRAPHIE

- PYRO-ÉLECTRICITÉ

- VIDICON TUBE

- SOURCES, optique

- PYRICON

- THERMOPILE

- HÉTÉRODYNE DÉTECTION

- PHOTOÉMISSION