CHÉLONIENS ou TORTUES

Reproduction, longévité, hibernation

L' époque à laquelle les tortues se reproduisent semble très variable et d'autant plus difficile à cerner que les femelles peuvent stocker les spermatozoïdes durant plusieurs mois ou même plusieurs années et pondre des œufs féconds sans contact récent avec les mâles. Ces derniers assurent l'essentiel du comportement de cour, assez simple en général et surtout basé sur des hochements de tête préalables au rapprochement des partenaires, puis des mordillements des pattes, des bords de la carapace et du cou. L'accouplement a lieu peu après, le mâle étant juché sur la carapace de la femelle à laquelle il s'agrippe par ses membres antérieurs. Chez les formes aquatiques et marines, l'accouplement a lieu dans l'eau. Les femelles choisissent avec attention d'emplacement du nid. Celui-ci est toujours situé sur une plage chez les formes marines ; sur le sol meuble de la berge ou sur un banc de sable émergé chez les formes d'eau douce. Certaines formes terrestres enfouissent leurs œufs sous un amas de débris végétaux (fréquent chez les testudinidés) mais, plus généralement, le nid est hypogé. À l'aide de ses pattes, la femelle creuse d'abord une excavation aux dimensions de son corps afin, semble-t-il, d'être dissimulée durant la ponte. Au fond de cette excavation, un second trou, de dimensions plus réduites, est aménagé ; il correspond à la chambre de ponte proprement dite. Les œufs sont rapidement libérés dans la chambre de ponte, puis l'ensemble du nid est soigneusement comblé et dissimulé. Il n'est pas rare que la femelle arrose d'urine les matériaux recouvrant les œufs, ce qui prévient leur dessiccation. Chez la Tortue verte, l'ensemble des opérations liées à la ponte ne dure pas plus de deux heures. Les œufs des Chéloniens sont sphériques ou ovoïdes et souvent pourvus d'une coquille calcifiée de couleur blanc laiteux. Leur diamètre, proportionnel à la taille des adultes, varie de 1 à 4 centimètres ; leur nombre par ponte diffère largement selon les espèces (1 œuf chez Malacochersus tornieri ; 200 chez Chelonia mydas). Les tortues marines produisent beaucoup plus d'œufs (de 80 à 200 par ponte) que les formes d'eau douce et les formes terrestres (20 en moyenne). En outre, les tortues marines peuvent effectuer plusieurs pontes par an (de 3 à 4 chez la Tortue-luth ; jusqu'à 7 chez la Tortue verte). Il semble clair que la quantité d'œufs pondus par ces tortues tend à compenser la prédation considérable que subissent les embryons et les jeunes sur l'espace découvert des plages. L'incubation dure en moyenne de 2 à 3 mois, mais il arrive que le développement des œufs soit bloqué durant l'hiver. Les Chéloniens ne semblent présenter aucun comportement parental, et leurs pontes, une fois dissimulées, sont abandonnées.

L'allure générale de la courbe de croissance des Chéloniens est de même type que celle des crocodiles et de la plupart des autres reptiles. Toute leur vie, les animaux ne cessent de grandir mais présentent toutefois une forte baisse de l'activité de croissance après la maturité sexuelle. Les tortues sont réputées être les vertébrés les plus longévives. De fait, des rapports authentiques font état de spécimens, surtout parmi les testudinidés, ayant atteint ou même dépassé l'âge de cent cinquante ans et dont la mort fut, d'ailleurs, accidentelle.

La capacité d'hibernation des Chéloniens en réponse au froid, dans les régions tempérées, ou à la sécheresse, dans les régions arides et désertiques, est considérable : certaines populations passent jusqu'à 6 mois en état de vie ralentie. Les formes terrestres et les formes amphibies hibernent au fond de terriers creusés dans le sable ou la boue ; les formes plus aquatiques hibernent sous l'eau, leur respiration[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Vivian de BUFFRÉNIL : docteur de troisième cycle en biologie animale, chercheur libre à l'université de Paris-VII

Classification

Pour citer cet article

Vivian de BUFFRÉNIL. CHÉLONIENS ou TORTUES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BERNE CONVENTION DE (1979)

- Écrit par Sandrine MALJEAN-DUBOIS

- 789 mots

- 1 média

...en manquement devant la Cour de justice européenne, qui siège à Luxembourg. Cela a par exemple été le cas dans le dossier ouvert en 1986 au sujet des Caouannes, tortues marines (Carettacaretta) menacées dont le principal lieu de ponte en Méditerranée se situe en Grèce. Ce pays a ainsi été condamné pour... -

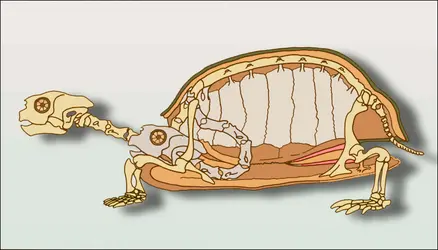

MEMBRES

- Écrit par Claude GILLOT, Armand de RICQLÈS

- 15 056 mots

- 13 médias

Lestortues (Chéloniens) ont conservé des membres transversaux mais qui ont subi des transformations en rapport avec la différenciation de la carapace et du plastron ventral. On peut admettre que beaucoup de lézards (Sauriens) ont plus ou moins conservé une disposition transversale du membre, bien qu'en... -

MIGRATIONS ANIMALES

- Écrit par Valérie CHANSIGAUD, Jean DORST

- 11 698 mots

- 17 médias

...certaines changent d'habitat. Les grenouilles et les crapauds se concentrent en des points privilégiés, puis se dispersent après la reproduction. Les tortues d'eau, telles que les arraus sud-américaines (Podocnemis expansa), migrent véritablement le long des cours d'eau pour aller pondre sur des... -

OCÉAN ET MERS (Vie marine) - Vie pélagique

- Écrit par Lucien LAUBIER, Jean-Marie PÉRÈS

- 7 202 mots

- 8 médias

Les reptiles sont représentés principalement par des tortues dont les plus connues sont la tortue caret, autrefois recherchée pour son écaille, et la tortue verte, chassée pour sa chair et surtout pour la préparation, à partir des cartilages du plastron, de la soupe à la tortue ; ces tortues des zones... - Afficher les 8 références

Voir aussi