Empire romain d'Orient

Articles

-

ARCADIUS FLAVIUS PIUS FELIX (377-408) empereur d'Orient (395-408)

- Écrit par Joël SCHMIDT

- 503 mots

Fils aîné de l'empereur Théodose le Grand et de Aelia Flacilla, il est associé dès l'âge de six ans à l'Empire par son père et proclamé auguste. Cette désignation est confirmée par sa triple nomination de consul en 385, 392 et 394. De petite taille et chétif, Arcadius est confié à divers précepteurs...

-

BASILE DE CÉSARÉE saint (330-379)

- Écrit par Jacques DUBOIS

- 1 149 mots

Évêque de Césarée de Cappadoce, sa ville natale, saint Basile le Grand est considéré par les chrétiens d'Orient comme le premier des grands docteurs œcuméniques ; ceux d'Occident le rangent parmi les principaux docteurs de l'Église. Son influence a été considérable dans le développement de la théologie...

-

BASILIQUES, droit romain

- Écrit par Jean GAUDEMET

- 319 mots

Compilation juridique faite à Constantinople sur l'ordre de l'empereur byzantin Léon le Sage (886-911). Ce recueil rassemble ce qui, dans la compilation justinienne (Code, Digeste, Institutes, Novelles), était encore en vigueur dans l'Empire d'Orient à la fin du ixe siècle....

-

BÉRÉNICE (28 env.-?) princesse juive

- Écrit par Valentin NIKIPROWETZKY

- 646 mots

Fille d'Hérode Agrippa Ier, petit-fils d'Hérode et de Mariamne, Bérénice épousa, en 41, Marcus, fils d'Alexandre, alabarque d'Alexandrie et frère du philosophe Philon. Le mari de Bérénice ne tarda pas à mourir. Son père lui fit alors épouser en 46 Hérode, roi de Chalcis, qui n'était...

-

HÉRACLIUS Ier (575 env.-641) empereur d'Orient (610-641)

- Écrit par Universalis, Enno FRANZIUS

- 820 mots

Empereur d'Orient (610-641), né vers 575 en Cappadoce, mort le 11 février 641 à Constantinople.

À la demande de Constantinople, l'exarque de Carthage envoie son fils Héraclius à la tête d'une expédition pour délivrer l'Empire d'Orient de la terreur de l'empereur Phocas. Le 6 octobre 610, Héraclius...

-

JEAN III VATATZÈS (1193-1254) empereur d'Orient (1222-1254)

- Écrit par Universalis

- 484 mots

Empereur byzantin de Nicée (1222-1254), né en 1193 à Didymotique (Thrace), mort en novembre 1254 à Nymphaion (auj. Kelmapasa, Turquie).

Issu de la noblesse byzantine et époux d'Irène, fille de l'empereur de Nicée Théodore Ier Lascaris, Jean III Vatatzès succède à ce dernier en 1222....

-

JUSTINIEN Ier (482-565)

- Écrit par José GROSDIDIER DE MATONS

- 2 247 mots

- 1 média

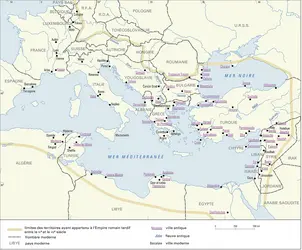

Phase culminante de l'ère prébyzantine, le long règne de Justinien (527-565) « ne marqua pas, comme il le voulait, le commencement d'une ère nouvelle, mais la fin d'une grande époque moribonde » (G. Ostrogorsky). Il représente le dernier grand effort du vieil État romain pour reconstituer un empire unitaire,...

-

JUSTINIEN II RHINOTMÈTE (669-711) empereur d'Orient (685-695 et 705-711)

- Écrit par Universalis

- 509 mots

Empereur d'Orient (685-695 et 705-711), né en 669, mort en décembre 711 à Sinope, en Asie Mineure (auj. en Turquie).

Descendant d'Héraclius et fils de Constantin IV (648-685, empereur 668-685) et d'Anastasia (650 env.-apr. 711), Justinien II devient empereur à l'âge de 16 ans, lorsque son père...

-

LÉON III L'ISAURIEN (675 env.-741) empereur d'Orient (717-741)

- Écrit par Universalis, Walter Emil KAEGI Jr.

- 894 mots

Empereur d'Orient (717-741) né vers 675 à Germanicie (auj. Maraş, Turquie) dans la Commagène (Syrie), mort le 18 juin 741 à Constantinople.

Né en Syrie, le jeune Léon suit ses parents à Mésembrie, en Thrace. L'empereur Justinien II l'élève à un rang prestigieux pour l'avoir aidé à retrouver...

-

LÉON VI LE SAGE (866-912) empereur d'Orient (886-912)

- Écrit par Universalis

- 405 mots

Empereur d'Orient (886-912), né le 19 septembre 866, mort le 11 mai 912 à Constantinople.

Fils de Basile Ier le Macédonien et de sa deuxième épouse, Eudoxie Ingerina, Léon est nommé co-empereur en 870, puis monte sur le trône à la mort de son père en 886. Sa politique étrangère est surtout...

- 1

- 2