STÉRILITÉ

L'importance du problème de la stérilité est attestée par le fait qu'en France un couple sur sept a consulté un médecin du fait d'une certaine difficulté à obtenir la grossesse qu'il désire. Autrement dit, quarante mille couples français entament une démarche médicale pour stérilité chaque année.

Le mot stérilité, consacré par l'usage courant, demande toutefois à être précisé par rapport à d'autres notions :

– La fécondité d'un sujet ou d'un couple est prouvée par le fait qu'il y a eu une grossesse antérieure, quelle qu'en ait été l'issue.

– La fécondabilité F d'un couple se définit comme étant la probabilité de concevoir au cours d'un cycle menstruel normal. La valeur moyenne est de 25 p. 100 vers vingt-cinq ans.

– La fertilité est la capacité de débuter une grossesse et l'infertilité est l'incapacité de concevoir. Si cette incapacité est définitive, on parle alors de stérilité.

– Le délai nécessaire pour concevoir (D.N.C.), délai moyen nécessaire pour qu'une grossesse débute chez un couple donné, dépend de la fécondabilité du couple (résultante de la fécondabilité de chaque partenaire) selon la formule : D.N.C. = 1/F. Ainsi, pour des couples ayant une fécondabilité de 25 p. 100, le délai moyen est de 1/0,25 = 4 cycles.

Dans une consultation pour stérilité, on aura donc, à un moment donné, des couples définitivement stériles (qui ne pourront jamais obtenir une grossesse spontanée) et des couples hypofertiles. Dans une génération donnée, le nombre de couples hypofertiles diminue d'année en année en raison des grossesses que les femmes parviennent à obtenir dans le temps, soit spontanément, soit grâce à un traitement. Ainsi, pour cent femmes désirant une grossesse le 1er janvier 1995, treize n'y seront pas parvenues le 1er janvier 1996 et environ quatre le 1er janvier 2000.

On le voit, la durée d'infécondité est une information fondamentale pour apprécier la sévérité de l'hypofertilité.

Le rôle du médecin est de rechercher les causes absolues qui entraînent une stérilité définitive pour proposer si possible un traitement immédiat ; de rechercher les causes relatives pour les modifier et permettre éventuellement une grossesse spontanée après correction du (des) facteur(s) causal(s).

Les facteurs de la fertilité humaine

Chez l'homme

L'absence totale de spermatozoïdes ( azoospermie) peut être due soit à une obstruction sur le trajet des spermatozoïdes depuis les testicules jusqu'à la verge (azoospermie excrétoire), soit à une absence de fabrication des spermatozoïdes par le testicule (azoospermie sécrétoire). Dans ce dernier cas, soit le tissu testiculaire est lésé (de naissance ou après une maladie), soit la stimulation hormonale du testicule est insuffisante.

L'insuffisance du nombre des spermatozoïdes (oligospermie) ou celle de leur mobilité (asthénospermie) ou celle de leur forme (tératospermie), qui peuvent être associées, contribuent selon leur intensité à une hypofécondité de l'homme. Les causes sont multiples : génétiques (anomalies des chromosomes) ; congénitales (malformations de l'appareil génital) ; endocriniennes (stimulation hormonale anormale) ; infectieuses (infection aiguë ou chronique de l'appareil génital) ; générales (diabète par exemple) ; iatrogènes (par exemple la chaleur ou le tabac).

Diverses enquêtes entreprises en France ont montré une diminution du pouvoir fécondant du sperme – en général – dans la population masculine depuis 1950.

Chez la femme

Lorsque les trompes sont obturées ou que leur perméabilité est très diminuée, on parle de stérilité tubaire. Cela représente un quart des stérilités humaines. La lésion peut se situer au niveau des cornes utérines (stérilité proximale) ou au niveau des pavillons[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean COHEN : gynécologue, accoucheur

Classification

Pour citer cet article

Jean COHEN. STÉRILITÉ [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 10/02/2009

Autres références

-

EUCARYOTES (CHROMOSOME DES)

- Écrit par Denise ZICKLER

- 7 721 mots

- 9 médias

...ainsi été obtenu par croisement du chou (2n = 18) avec le navet (2n = 18) et par doublement à la colchicine des chromosomes de l'hybride ( stérile). Le colza (2n = 38) est un exemple d'allopolyploïdie naturelle, le nombre des chromosomes de l'hybride interspécifique (n = 10 + ... -

ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (AMP) ou PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE (PMA)

- Écrit par René FRYDMAN

- 7 692 mots

- 5 médias

Les causes de faible fertilité sont nombreuses. Les façons de les traiter le sont également. L’assistance médicale à la procréation (A.M.P.), expression préférable à celle plus courante de procréation médicalement assistée (P.M.A.), est relativement récente. La première naissance après fécondation...

-

AZOOSPERMIE

- Écrit par Jean COHEN

- 496 mots

- 1 média

Normalement, à partir de la puberté et sous l'influence des hormones hypophysaires, les testicules sont le siège d'une fabrication permanente de spermatozoïdes. Le testicule est composé de millions de tubes séminifères très fins et pelotonnés sur eux-mêmes. Ces tubes ont pour paroi plusieurs...

-

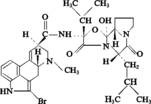

BROMOCRIPTINE

- Écrit par Edith ALBENGRES

- 722 mots

Autre nom du mésylate de 2-bromo-α-ergocryptine, la bromocriptine est un alcaloïde semi-synthétique de la série des 9-10 ergopeptides, c'est-à-dire des peptides de l'ergot de seigle, inscrite au tableau A. L'introduction d'un atome de brome en position 2 sur l'acide lysergique a ajouté aux...

- Afficher les 10 références