NANOTECHNOLOGIES

- 1. Que sont les nanotechnologies ?

- 2. Un secteur en plein développement

- 3. Aux origines des nanotechnologies

- 4. Les nanotechnologies obtenues par miniaturisation : les technologies de l'information et des communications

- 5. Les promesses de l'approche moléculaire

- 6. De nouvelles propriétés avec les nanotechnologies

- 7. Quelques défis des nanotechnologies

- 8. Nanotechnologies et éthique

- 9. Bibliographie

Les promesses de l'approche moléculaire

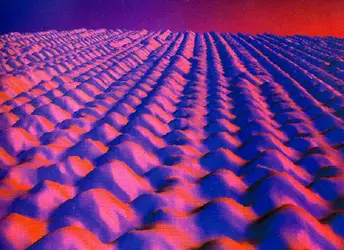

Pour autant que les succès de la miniaturisation en microélectronique soient spectaculaires, ils ne sont pas sans poser des problèmes. L'avantage de la microfabrication dite top down (du haut vers le bas) est que l'on a une architecture complètement connue par le dessin des interconnexions, du composant au circuit global, ce qui permet ensuite d'obtenir par la programmation toute fonctionnalité désirée. Le prix à payer est une difficulté grandissante à fabriquer les éléments par une « sculpture » de plus en plus fine et difficile dans le silicium. On recherche donc d'autres « paradigmes » de production, quitte à remettre en cause les procédés actuels de fabrication.

La démarche la plus audacieuse est d'aborder le problème de façon inverse, en fabriquant directement, par synthèse chimique, des composants électroniques (molécules ou édifices moléculaires), ayant par exemple un effet redresseur ou transistor dans le cas des T.I.C. Cette approche, par opposition à la précédente, est dite bottom up (du bas vers le haut). La taille du composant individuel est alors très réduite, sans doute proche des limites ultimes, et la fabrication se fait de manière massivement parallèle par réaction chimique. Rappelons qu'un centimètre cube contient quelque 1020 molécules, donc autant de composants, tous semblables. La reproductibilité de la fabrication de chaque élément vient de l'excellente sélectivité de la réaction de synthèse chimique. Cela semble tout à fait séduisant. Cependant, pour obtenir une machine capable de traiter de l'information, un microprocesseur par exemple, il va falloir assembler un grand nombre de ces éléments moléculaires (de l'ordre du milliard) de façon parfaitement ordonnée.

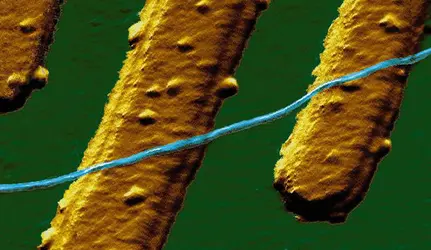

Bien des progrès ont été effectués. Plusieurs systèmes moléculaires possèdent un caractère naturellement redresseur. Après avoir mis en évidence le premier effet transistor sur des nanotubes en 1999, une équipe d'I.B.M. a démontré en 2001 la possibilité de réaliser une structure possédant la fonction logique d'inversion grâce à un dopage sélectif de deux régions d'un nanotube. James Heath a démontré, en 2007, la faisabilité d'une mémoire de 160 kb (1kb = 1 000 b), mais dont seulement 25 p. 100 des composants fonctionnaient.

La fabrication bottom-up a donc encore bien des obstacles à franchir. On en est encore au stade de la nanoscience plutôt qu'à celui de la nanotechnologie : tout d'abord, on n'a pas encore de molécule qui constitue un « bon » composant, c'est-à-dire qui présente des caractéristiques équivalentes à celles d'un transistor en silicium (faible tension de commande, bon isolement entre l'entrée et la sortie, forte amplification...). Le positionnement de molécules sur des électrodes et l'établissement d'un bon contact électrique sont des problèmes encore mal maîtrisés. Pour passer à des systèmes permettant le traitement de l'information, il faudra aller bien plus loin : avoir des contacts électriques entre molécules fiables et reproductibles, élaborer des architectures stables dans le temps, que l'on pourra fabriquer avec un taux de défauts acceptable, définir les circuits d'entrée-sortie pour communiquer avec le monde extérieur, etc. La situation est exactement inverse de celle du silicium : ce dernier sert d'abord de support pour l'ensemble des fonctions et des interconnexions ; en électronique moléculaire, tous les éléments sont synthétisés « en vrac » et l'assemblage devient l'élément critique.

- 1. Que sont les nanotechnologies ?

- 2. Un secteur en plein développement

- 3. Aux origines des nanotechnologies

- 4. Les nanotechnologies obtenues par miniaturisation : les technologies de l'information et des communications

- 5. Les promesses de l'approche moléculaire

- 6. De nouvelles propriétés avec les nanotechnologies

- 7. Quelques défis des nanotechnologies

- 8. Nanotechnologies et éthique

- 9. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Claude WEISBUCH : directeur de recherche émérite au C.N.R.S., École polytechnique, Palaiseau, professeur au Materials Department de l'université de Californie à Santa Barbara

Classification

Pour citer cet article

Claude WEISBUCH. NANOTECHNOLOGIES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

NANOTECHNOLOGIES (enjeux et risques)

- Écrit par Francelyne MARANO

- 5 969 mots

- 1 média

L'augmentation rapide de l'utilisation des nanoparticules et nanotubes dans l'industrie pose de façon aiguë la question de l'exposition humaine et environnementale à ces nouveaux matériaux. D'après le rapport de 2006 de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement...

-

ALLIAGES

- Écrit par Jean-Claude GACHON

- 7 362 mots

- 5 médias

...mécaniques, à composition de l'alliage identique, s'améliorent au fur et à mesure que la taille des grains, toujours supérieure au micromètre, diminue. Au cours de la fin du xxe siècle, la fabrication de matériaux présentant des grains nanométriques (10—9 m) est devenue possible. Des poudres de... -

CHIMIE - La chimie aujourd'hui

- Écrit par Pierre LASZLO

- 10 856 mots

- 3 médias

Applicationsde la nanoscience, les nanotechnologies sont gouvernées par une miniaturisation poussée. Ainsi, des nanoparticules ferromagnétiques servent d'agents thérapeutiques contre des cancers ou de mémoires d'ordinateurs. D'autres applications incluent l'optique non linéaire et l'optoélectronique.... -

CRISTAUX PHOTONIQUES

- Écrit par Bernard PIRE

- 348 mots

-

EBBESEN THOMAS (1954- )

- Écrit par Lucas LETHUILLIER

- 1 092 mots

- 1 média

Physico-chimiste franco-norvégien, Thomas Ebbesen est connu pour ses travaux interdisciplinaires en nanosciences, traitant de divers domaines allant des sciences des matériaux carbonés à l’optique en passant par la chimie moléculaire. Ses découvertes pionnières et fondamentales pour la compréhension...

- Afficher les 22 références

Voir aussi

- MATÉRIAUX SCIENCE DES

- TRANSISTORS & THYRISTORS

- STOCKAGE D'INFORMATIONS

- FERROMAGNÉTISME

- AIMANTATION

- MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES

- DISQUE DUR, informatique

- ÉLECTRONIQUE MOLÉCULAIRE

- PUCE, électronique

- PUITS QUANTIQUES

- COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

- DISQUE MAGNÉTIQUE

- MAGNÉTIQUE ENREGISTREMENT

- BANDE MAGNÉTIQUE

- FIBRES OPTIQUES

- CATALYSEURS

- COMPOSITES À FIBRES MATÉRIAUX

- NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication)

- ÉLECTRONIQUE, science et technique

- CÉRAMIQUES INDUSTRIELLES

- NANOÉLECTRONIQUE

- ÉLECTRONS BIDIMENSIONNELS

- MINIATURISATION, technologie

- MAGNÉTORÉSISTANCE GÉANTE

- ÉLECTRONS BIDIMENSIONNELS TRANSISTORS À GAZ D'

- NANOMATÉRIAUX

- TECHNOLOGIE

- NANOTUBES

- INTÉGRATION, électronique

- ATPASES (adénosine-tri-phosphatases)

- MICROPROCESSEUR

- LASERS À SEMICONDUCTEURS

- FIBRES DE VERRE

- NUMÉRIQUE ENREGISTREMENT

- JOINT DE GRAINS

- LECTURE, électronique

- FIBRES DE CARBONE

- TÉLÉCOMMUNICATIONS SATELLITAIRES

- BIOMIMÉTISME