MAGNÉTOSTRICTION

Lignes à retard magnétostrictives

Les lignes à retard acoustiques excitées par magnétostriction ont pris une place de choix dans les techniques du traitement du signal et de l'informatique : elles sont utilisées comme organes de mémoire circulante des ordinateurs ou pour réaliser des traitements par compression de temps, en particulier dans les radars.

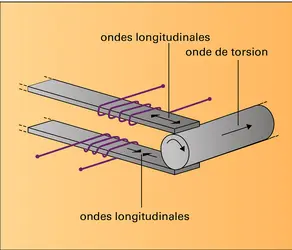

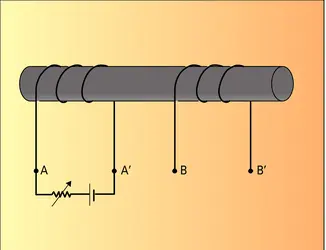

Essentiellement, on excite par magnétostriction un mode élastique se propageant dans un fil métallique sous la forme d'un train d'impulsions, recueillies à l'autre extrémité par un capteur. Le retard est alors représenté par le temps de propagation dans le fil. On trouve ainsi la possibilité très intéressante d'obtenir un retard réglable de façon continue, en donnant au capteur une position variable le long de la ligne. Les premières réalisations, datant de 1948, faisaient appel à un mode longitudinal dans la ligne. Après les travaux de G. Scarrot et de R. Naylor, on préfère utiliser un mode de torsion dont les avantages sont nombreux : absence de dispersion (la vitesse de propagation est indépendante de la fréquence), propagation possible en deçà d'une fréquence critique, ligne environ moitié moins longue pour un même retard.

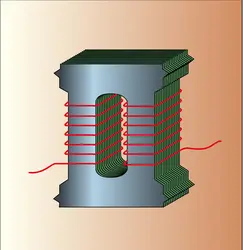

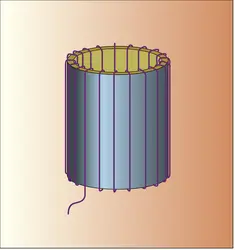

Dans ces appareils, le matériau de la ligne est choisi pour ses propriétés acoustiques : vitesse de propagation, coefficient de température, atténuation (alliage de fer-nickel). En revanche, les propriétés magnétostrictives interviennent dans la construction des transducteurs. Ceux-ci sont faits de la manière suivante : deux bobines d'excitation sont enroulées autour de rubans magnétostrictifs parallèles et engendrent des ondes longitudinales en opposition de phase. Les rubans sont soudés sur la ligne le long de génératrices diamétralement opposées. Il y a ainsi, à l'émission, transformation du mode longitudinal en une onde progressive de torsion, et réciproquement à la réception. Le choix du matériau des rubans résulte d'un compromis entre coefficient de couplage électromécanique (nickel) et coefficient de température (invar). Ces rubans sont aussi minces que possible (< 0,1 mm) afin d'éviter toute dispersion ; leur largeur est également très faible (0,3 mm) de façon à minimaliser la durée de l'impulsion émise dans la ligne. Le débit d'information dépend beaucoup de la longueur de la ligne : pour les lignes les plus longues, le retard atteint 10 ms et le débit 4 . 105 impulsions par seconde, soit une capacité de mémoire de 4 000 bits ; pour les plus courtes, le retard est de 200 μs, le débit est de 1,5 . 106 et la capacité de 300 bits.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Georges BONNET : directeur du laboratoire du groupe d'études signaux et systèmes (Gessy), faculté des sciences de Toulon

Classification

Pour citer cet article

Georges BONNET. MAGNÉTOSTRICTION [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ÉLECTRO-ACOUSTIQUE

- Écrit par Éric de LAMARE

- 7 346 mots

- 10 médias

...certains métaux ferromagnétiques présentent, à l'égard d'un champ magnétique, des propriétés absolument analogues aux précédentes. Il s'agit alors de la magnétostriction, découverte en 1847 par James Prescott Joule. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de phénomènes essentiellement réversibles : le... -

MAGNÉTISME

- Écrit par Damien GIGNOUX, Étienne de LACHEISSERIE, Louis NÉEL

- 15 617 mots

- 14 médias

...magnétoélastique, dont la valeur dépend de l'orientation de l'aimantation, des composantes de la contrainte et de coefficients caractéristiques du matériau, les coefficients de magnétostriction. Ces coefficients interviennent également dans la description de la magnétostriction, cette légère déformation... -

ULTRASONS

- Écrit par Maurice JESSEL, André ZAREMBOWITCH

- 3 406 mots

- 1 média

La magnétostriction, découverte en 1842 par James P. Joule, permet d'exciter une vibration mécanique dans un matériau ferromagnétique soumis à un champ magnétique oscillant. Mais la fréquence obtenue est le double de la fréquence d'excitation, sauf si l'on polarise le matériau au moyen d'un champ magnétostatique...

Voir aussi