GRONOWSKI LOUIS (1904-1987)

Communiste internationaliste, Louis Gronowski a été l'une des incarnations des révolutionnaires « sans patrie ni frontières » qui ont lutté pour le triomphe des principes marxistes. C'est dans cette perspective qu'il a joué un rôle majeur pendant la Seconde Guerre mondiale en qualité de premier responsable du triangle directeur de la Main-d'œuvre immigrée (MOI), engagée par le Parti communiste français dans des actions militaires diverses contre les nazis.

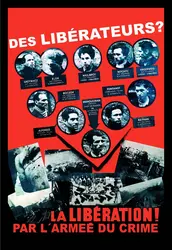

C'est dans les années 1920 que la MOI avait été organisée en commissions par le Parti communiste français au temps où « la taupe révolutionnaire cherchait péniblement à creuser ses galeries » (C. Tillon). Les travailleurs immigrés se retrouvaient par « groupes de langues » pour favoriser contacts et propagande. Reconstitués à la fin de 1940 autour d'une nouvelle direction composée de Louis Gronowski (pseudo Bruno), Jacques Kaminsky (pseudo Hervé) et Artur London (pseudo Gérard), les groupes MOI furent, avec les Jeunesses communistes et l'Organisation spéciale, le fer de lance de la résistance armée communiste, grâce notamment à l'expérience des anciens des brigades internationales de la guerre d'Espagne.

Denis Peschanski a souligné que, pour ce type d'hommes, « les motivations idéologiques étaient primordiales. Le projet révolutionnaire, la défense de l'URSS, patrie du socialisme, de l'utopie réalisée et – précédant souvent en cela le Centre (Moscou) – un profond antifascisme animaient ces militants ».

Né à Radziejöw aux confins de la Prusse, en territoire polonais contrôlé par la Russie, le 21 janvier 1904, Lajb Grojnowski (Louis Gronowski) n'a pas voulu subir la misère dans l'Europe centrale bouleversée par l'antisémitisme, les pogromes, la Grande Guerre, les transferts de population, les crises économiques. En 1920, il devint membre du Parti communiste polonais car la révolution russe lui avait permis de « rêver à une nouvelle société, toute de justice, d'égalité, de bonheur pour les gens du travail ». Dès 1922, il était dirigeant de l'union des jeunesses communistes de sa ville et fit de la prison, pour raisons politiques, de 1924 à 1926.

Émigré à Anvers en 1928, expulsé de Liège, il fut assisté à Paris par le Secours rouge et devint responsable MOI pour le groupe juif.

Après un séjour sanitaire en URSS (1935), il s'occupa à Paris du premier Congrès mondial de la culture yiddish en septembre 1937. Animé d'une « volonté aveugle de défendre le premier pays socialiste », ce militant supporta – de 1939 à 1941 – le « fardeau de la contradiction » du pacte germano-soviétique. Il fut aussi, pendant toute la guerre, l'un des contacts de Léopold Trepper, chef du réseau d'espionnage soviétique Orchestre rouge, pour qui « Michel » Gronowski était le représentant de la direction du Parti communiste français. Il lui apparut « assez jeune, brun, de taille moyenne, très élégant ». C'est grâce à « Michel » que Moscou fut informé des pertes du réseau Trepper et accepta que les renseignements qu'il continuait à recueillir passent par les liaisons radio du Parti communiste. Ainsi Louis Gronowski fut-il un des éléments du système communiste dans la France en guerre, au carrefour des liaisons entre le Komintern, les services de renseignements de l'URSS et le Parti communiste français. Cependant, sous ses pseudonymes de Bruno, Loulke, Michel, Lerman (l'homme instruit), Louis Gronowski parvint à échapper à toutes les recherches policières. Il appliqua toujours, en liaison avec la commission centrale des cadres, les habitudes de la clandestinité ; les principes de secret – édictés par l'Internationale dès ses débuts – furent ses règles d'or : « Que chaque camarade soit muet sur l'organisation du parti, sur ses militants et sur ce qu'il fait ; toute[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Charles-Louis FOULON : docteur en études politiques et en histoire, ancien délégué-adjoint aux célébrations nationales (ministère de la Culture et de la Communication)

Classification

Pour citer cet article

Charles-Louis FOULON. GRONOWSKI LOUIS (1904-1987) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

RAYSKI ADAM (1913-2008)

- Écrit par Charles-Louis FOULON

- 876 mots

Voir aussi