GRAPTOLITHES

Aussi élégantes qu'énigmatiques, les empreintes des colonies de Graptolithes, plus ou moins rameuses, groupant des animaux minuscules (zoïdes) non conservés, sont connues depuis le Cambrien moyen (IV) jusqu'au Carbonifère inférieur (XXIV) ; ces fossiles occupent une place importante dans les faunes de l'Ordovicien et du Silurien. Leur rapidité d'évolution, qui permet de distinguer plusieurs ordres différents, leur confère un rôle primordial dans la datation stratigraphique.

On a longtemps pensé que les Graptolithes étaient des Hydrozoaires et on a cherché des ressemblances avec ceux-ci, en particulier avec les Calyptoblastides et les Siphonophores. Cette interprétation est complètement abandonnée depuis les découvertes remarquables de R. Kozlowski (1938) dans les calcédoines du Trémadoc et de l'Ordovicien de Pologne centrale, où les Graptolithes sont associés à d'authentiques représentants des Ptérobranches, auxquels ils s'apparentent nettement.

Étude paléontologique

Les Graptolithes sont connus exclusivement par les groupements de tubes, nommés rhabdosomes, qui servaient d'habitat à leurs colonies. Ces tubes sont constitués par une scléro-protéine et sécrétés sous forme de demi-anneaux alternants, les fuselli, semblables à ceux du Ptérobranche actuel Rhabdopleura. Ces caractères distinguent définitivement les Graptolithes des Hydrozoaires. Des épaississements corticaux recouvrent parfois les fuselli.

Les tubes zoéciaux forment les thèques, diversifiées à l'origine en deux ou trois catégories (autothèques, bithèques et stolothèques), mais toutes semblables dans les groupes les plus récemment apparus.

Les Graptolithes sont pourvus comme Rhabdopleura d'un stolon « noir » intrathécal, assurant une multiplication asexuée. On admet que les deux sortes de thèques des types primitifs abritaient des individus sexués : authothèques femelles, bithèques mâles. Cette différenciation s'atténue peu à peu chez les Graptoloïdes pélagiques, par l'élimination des stolothèques, puis des bithèques, et transformation des individus femelles en hermaphrodites.

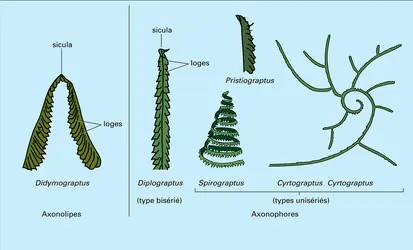

Le développement commence par une thèque embryonnaire, la sicule, qui offre une armature particulière (filament spiral et filaments longitudinaux), et à partir de laquelle bourgeonne la première thèque. Chez les Graptoloïdes axonophores, les thèques ont leurs ouvertures orientées dans le sens opposé à celle de la sicule, à la différence de ce qui se passe dans les autres groupes.

Certains Graptoloïdes offriraient des colonies de rhabdosomes (synrhabdosomes) unis au niveau d'une membrane ou d'un flotteur (pneumatophore). Il pourrait s'agir d'un processus de bourgeonnement, produisant des siculae d'origine asexuée.

Des différences fondamentales existent entre les conditions de vie des divers groupes. La plupart d'entre eux étaient, en effet, benthoniques, comme le sont aujourd'hui les Ptérobranches. Mais l'ordre des Graptoloïdes doit son importance stratigraphique majeure à sa vie pélagique, dans un milieu comparable à celui des Sargasses actuelles, qui détermine une très ample répartition géographique.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Geneviève TERMIER : maître de recherche au C.N.R.S.

- Henri TERMIER : professeur honoraire à la faculté des sciences de Paris

Classification

Pour citer cet article

Geneviève TERMIER et Henri TERMIER. GRAPTOLITHES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

EUROPE - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN, Pierre RAT

- 10 020 mots

- 6 médias

...réservoirs océaniques périphériques. L'une de ces avancées marines, au Silurien, marquée par le dépôt d'argilites litées noires (« schistes » à Graptolites), a sans doute été accentuée par une élévation du niveau marin ( transgression eustatique) consécutive à la fonte de l'inlandsis ordovicien... -

ORDOVICIEN

- Écrit par Alain BLIECK

- 1 011 mots

Le terme Ordovicien, formé d'après le nom de la tribu celte des Ordovices, a été créé au xixe siècle par Charles Lapworth pour désigner une série stratigraphique du nord du pays de Galles. Il représente un des systèmes du Paléozoïque (ère primaire). Situé entre le Cambrien et...

-

SILURIEN

- Écrit par Alain BLIECK

- 1 022 mots

Le terme silurien, dérivé du nom de la tribu celte des Silures, a été proposé en 1834 par Roderick Murchison pour désigner une série stratigraphique de la Bordure galloise, en Angleterre. Le Silurien représente le système du Paléozoïque (ère primaire) qui est situé entre l'Ordovicien...

Voir aussi