GRANITES ET RHYOLITES

Les granites sont des roches cristallines de texture grenue formées essentiellement de quartz, de feldspath alcalin et de plagioclase, avec des proportions mineures de minéraux colorés. Avec le basalte, le granite est la roche la plus répandue à la surface du globe : selon les estimations, la surface de la terre est recouverte par 43 p. 100 de basaltes et 22 p. 100 de granites. Si le fond des océans est tapissé essentiellement par des basaltes, les continents renferment la majeure partie des granites. Ces derniers affleurent dans la plupart des grandes régions du globe : vieux boucliers, chaînes plissées érodées, mais aussi zones océaniques où ils ont été longtemps sous-estimés.

Attesté dès 1611, le mot a une orthographe fluctuante – « granit » ou « granite » – jusqu'au milieu du xixe siècle, pour finalement adopter la seconde orthographe. L'étymologie la plus couramment invoquée fait en effet descendre le mot « granite » de l'italien granito, du latin granum – grain. La définition proposée par Buffon est toujours valable : « De toutes les matières produites par le feu primitif, le granite est la moins simple et la plus variée : il est ordinairement composé [...] de quartz, de feldspath et de mica. Les granites recouvrent encore aujourd'hui la plus grande partie du globe. » Buffon met ainsi en évidence deux traits fondamentaux : variété et banalité des granites.

Leur abondance et leur composition assez constante ont longtemps intrigué les géologues et alimenté la « controverse du granite ». Les granites, par leur passage obligé par un état fondu, posent des problèmes fondamentaux : source des liquides et de l'énergie de transfert, mode d'extraction et de transport des liquides, mode de différenciation et de mise en place de ces liquides et rôle des fluides associés.

En fait, le granite n'existe pas, il n'y a que des granites, très divers. Chaque massif de granite est représentatif du site dans lequel il s'installe, par l'association des roches qui s'y rencontrent et ses relations avec les formations encaissantes. Ainsi, de nombreuses suites magmatiques existent, dans lesquelles les granites peuvent prédominer. Les granites et les roches associées participent de façon essentielle à la croissance des continents. Parmi ces roches associées, on considère que les rhyolites (du grec rheô, « couler », et lithos, « pierre ») sont les équivalents volcaniques des granites. De même que les granites au sens strict ne peuvent être dissociés de roches plus basiques, on doit grouper avec les rhyolites des variétés assez voisines, comme les rhyodacites et les latites quartzifères, qui sont respectivement les homologues des granodiorites et des granites monzonitiques.

Composition et nomenclature

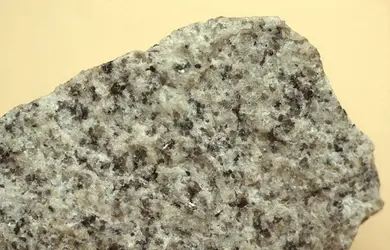

Les granites forment, selon la fraîcheur des affleurements, des roches de couleur claire, grise ou noire, jaune ou rose selon la teneur en quartz (incolore ou blanc), en micas (muscovite grise, biotite noire), en feldspaths (blancs ou roses) et en oxydes plus ou moins foncés. Les échantillons se caractérisent par la taille des minéraux (roche grenue), toujours visibles à l'œil nu et pouvant atteindre plusieurs centimètres.

Les granites ne constituent qu'une variété d'un ensemble plus vaste, les granitoïdes. Par « granitoïde », on entend toute roche semblable et associée aux granites. Cette définition large a le mérite d'inclure non seulement des roches grenues, entièrement cristallisées, mais aussi des roches moins parfaitement cristallisées (filoniennes et volcaniques, dont les rhyolites) de composition de voisine.

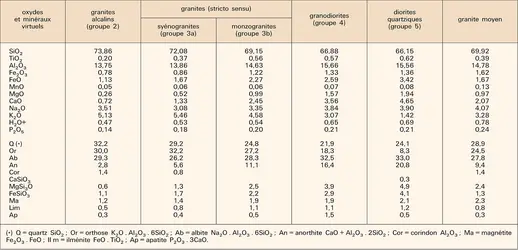

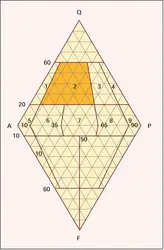

L'analyse chimique des granitoïdes fait apparaître d'assez grandes variations (tabl. 1). Un granite « moyen » se caractérise par l'abondance des éléments chimiques O, Si, Al, Na, K et dans une moindre mesure Ca. Ces compositions se traduisent[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard BONIN : professeur à l'université de Paris-Sud

- Jean-Paul CARRON : professeur de géologie à l'université de Bretagne-Occidentale, Brest

- Georges PÉDRO : directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, membre de l'Académia Europaea

- Michel ROBERT : directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, chargé de mission auprès du ministre de l'Écologie, membre de l'Académie d'agriculture de France

Classification

Pour citer cet article

Bernard BONIN, Jean-Paul CARRON, Georges PÉDRO et Michel ROBERT. GRANITES ET RHYOLITES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Anne FAURE-MURET

- 18 789 mots

- 22 médias

L'Archéen se présente en Afrique australe soit sous forme d'associations granites-ceintures vertes, soit comme des bassins cratoniques qui se développent sur les zones déjà stabilisées, soit sous forme d'associations gneiss-granulites. -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN, René BLANCHET, Jacques BOURGOIS, Jean-Louis MANSY, Bernard MERCIER DE LÉPINAY, Jean-François STEPHAN, Marc TARDY, Jean-Claude VICENTE

- 24 158 mots

- 23 médias

Les plutons granitiques calco-alcalins se sont mis en place au Trias, au Jurassique, au Crétacé et au Cénozoïque. Le batholite complexe de la sierra Nevada est l'un des plus connus ; il se poursuit au sud dans la partie nord de la péninsule de Basse-Californie, constituant de ce fait, dans le domaine... -

ARCHÉEN

- Écrit par Hervé MARTIN

- 3 036 mots

- 5 médias

Cesgranites, aussi nommés sanukitoïdes ou high magnesium granitoids (5 à 10 p. 100 du volume des terrains archéens), sont intrusifs dans le socle granito-gneissique et les ceintures de roches vertes. Ils s'agit de vrais granites à affinité calco-alcaline et le plus souvent très riches en phénocristaux... -

FRANCE (Le territoire et les hommes) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN, Jean COGNÉ, Michel DURAND-DELGA, François ELLENBERGER, Jean-Paul von ELLER, Jean GOGUEL, Charles POMEROL, Maurice ROQUES, Étienne WINNOCK

- 16 692 mots

- 24 médias

Tous les terrains précédents forment de simples panneaux, isolés à l'intérieur du vastebatholite granitique qui s'étend, sur 400 kilomètres, de Calvi à la Sardaigne orientale. Mis en place au Carbonifère entre 350 et 300 millions d'années, ces granitoïdes calco-alcalins, généralement gris et altérables,... - Afficher les 11 références

Voir aussi

- NEPTUNISME

- BASIQUES ROCHES

- GISEMENTS MÉTALLIFÈRES

- OBSIDIENNES

- SABLE

- DIACLASES

- ALTÉRATION DES ROCHES

- HYDROLYSE DES MINÉRAUX

- GRENUES ROCHES

- FUSION DES ROCHES

- ALCALINS

- DÉSAGRÉGATION DES ROCHES

- OROGENÈSE

- PLAGIOCLASES ou FELDSPATHS CALCOSODIQUES

- CROISSANCE DES CRISTAUX

- CRISTALLISATION

- CONTINENT

- MONT-DORE

- NOYAU, géophysique

- VOLCANIQUES ROCHES

- PLUTONISME

- BIOTITE

- VOLCAN-BOUCLIER

- MAGMAS

- FELDSPATHOÏDES

- ANATEXIE EXPÉRIMENTALE

- BATHOLITES

- COLORATION INDICE DE

- GRANITOÏDES

- KAOLINITE

- PARAGENÈSES MINÉRALES

- LEUCOCRATES ROCHES

- RHYOLITES

- ANATEXIE

- PÉTROLOGIE

- PLUTONIQUES ROCHES

- BOWEN NORMAN LEVI (1887-1956)

- HYDROTHERMAUX DÉPÔTS

- ARÈNE & ARÉNISATION

- SOUS-MARINE GÉOLOGIE

- PORPHYROÏDE TEXTURE

- ALBITE

- PERTHITES

- SYÉNITES & SYÉNITES NÉPHÉLINIQUES

- FELSITE

- IGNIMBRITES

- PONCES

- RHYODACITES

- LATITES

- QUARTZ RHYOLITIQUE

- RÉTINITES ou PECHSTEINS

- PYROMÉRIDE

- FERRALLITISATION ou LATÉRITISATION

- COMPLEXES ANNULAIRES

- MAGMATIQUES ROCHES

- CROÛTE CONTINENTALE

- PLAQUES, géophysique

- CLASSIFICATION PÉTROGRAPHIQUE

- GRANODIORITES

- SÉRIES PÉTROGRAPHIQUES

- STRECKEISEN CLASSIFICATION DE

- HOLOMÉLANOCRATES ROCHES

- HOLOLEUCOCRATES ROCHES

- VERMICULITE

- QUARTZ

- MAGMAS GRANITIQUES

- TUTTLE ORVILLE FRANK (1916-1983)

- SOLIDUS, géologie