EVEREST GEORGE (1790-1866)

Géographe britannique né le 4 juillet 1790 à Crickhowell (Pays de Galles), George Everest est surtout connu pour avoir donné son nom à la plus haute cime terrestre. Cette reconnaissance lui vient de ses travaux de cartographie de l’Inde, par lesquels il a précisé, notamment, la localisation et la mesure de l’altitude des plus hauts sommets du monde. Pourtant, Everest a marqué l’histoire des sciences et plus particulièrement celle d’une discipline à ses balbutiements – la géodésie – par un fait plus méconnu. Il a été, en effet, un des pionniers de la théorie de l’isostasie ; celle-ci explique que les roches de la croûte terrestre sont soumises à une même pression à une certaine profondeur de la Terre, indépendamment des différences de relief en surface.

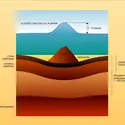

En 1806, George Everest entre à l’Académie militaire de Woolwich près de Londres, où il excelle en mathématiques, en particulier en trigonométrie. Devenu lieutenant d’artillerie, il part pour l’Inde et devient, en 1818, l’assistant du colonel William Lambton au Service géodésique des Indes. Il en prend la direction en 1823. Everest poursuit le travail de Lambton : la triangulation et la cartographie de l’Inde. Au cours d’une de ses missions, il note une forte anomalie gravimétrique dans l’Himalaya grâce à un fil à plomb. Ce dernier indique en effet toujours la verticale, c’est-à-dire la direction du centre de la Terre, sauf si une masse très importante comme celle de reliefs montagneux attire et dévie le fil à plomb. Or Everest observe une déviation du fil à plomb bien plus faible que celle prévue par les calculs empiriques prenant en compte l'excès de masse de l’Himalaya, comme si ces montagnes étaient creuses ou de moindre densité qu’on ne l’imaginait. Le Français Pierre Bouguer (1698-1758) avait fait auparavant une observation similaire dans les Andes, au cours de la mission de l’Académie des sciences destinée à mesurer la rotondité de la Terre à partir de l’équateur. Cependant, la communauté scientifique ne prêta guère attention aux observations de ces deux scientifiques et explorateurs. Les premières tentatives d’explications du phénomène sont apportées par la suite par deux Britanniques, l’astronome George Bidell Airy (1801-1892) et le mathématicien John Henry Pratt (1809-1871). Selon Airy, la compensation du relief topographique (masse montagneuse apparente) est assurée en profondeur par la présence d’une racine de même densité que les roches de surface, et donc de densité plus faible que les couches plus profondes sur lesquelles elles reposent (le manteau). Cette « racine légère » diminue la pesanteur totale associée au relief. Selon Pratt, les montagnes sont composées de matériaux plus légers que celui des plaines ou des océans, ce qui explique le déficit d'attraction. Ces deux hypothèses s’appuient sur la densité des matériaux. Le géophysicien américain Clarence Edward Dutton (1841-1912) fait la synthèse de ces observations. Il confirme et précise les différences de densité entre les divers éléments de la croûte terrestre : les continents, dont l'ensemble est appelé sialà l'époque (pour silicium et aluminium, principaux éléments du granite, qui constitue l'essentiel des continents), plus légers, flottent sur une couche plus dense, le sima(pour silicium et magnésium, principaux éléments du basalte), formant le fond des océans. Dutton explique ainsi que les montagnes possèdent une racine plus importante pour pallier leur plus faible densité et rétablir l'équilibre de la croûte terrestre. Ces reliefs remontent au cours de leur érosion, à la manière d'une péniche qui s'élève lorsqu'elle est déchargée : c'est la théorie de l'isostasie, bien illustrée par l’effondrement de la Scandinavie sous le poids des inlandsis des glaciations du Quaternaire, et son relèvement après leur fonte. [...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Yves GAUTIER

: docteur en sciences de la Terre, concepteur de la collection

La Science au présent à la demande et sous la direction d'Encyclopædia Universalis, rédacteur en chef de 1997 à 2015

Classification

Pour citer cet article

Yves GAUTIER. EVEREST GEORGE (1790-1866) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

DÉRIVE DES CONTINENTS, en bref

- Écrit par Yves GAUTIER

- 708 mots

Le 6 janvier 1912, le météorologue allemand Alfred Wegener (1880-1930) présente une communication à la session annuelle de l'Union géologique, qui se tient à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) : Idées nouvelles sur la formation des grandes structures de la surface terrestre (continents...

-

HIMALAYA

- Écrit par Pierre CARRIÈRE, Jacques DUPUIS

- 3 478 mots

- 8 médias

...Occidentaux depuis la campagne d'Alexandre, l'exploration géographique et le relevé cartographique n'ont guère commencé avant le xixe siècle : le nom de sir George Everest reste attaché à une œuvre cartographique imposante (1830-1843), tandis que des voyageurs nombreux entreprenaient une exploration scientifique... -

ISOSTASIE, géologie

- Écrit par Anny CAZENAVE

- 745 mots

- 2 médias

Le terme « isostasie » (du grec isos, égal, et stasis, arrêt) traduit l'état d'équilibre des roches de la croûte terrestre par rapport au manteau sous-jacent. Ce phénomène implique que, au-dessus d'une certaine profondeur, appelée niveau de compensation, la masse des roches crustales superficielles...

-

PRINCIPE DE L'ISOSTASIE

- Écrit par Florence DANIEL

- 293 mots

Le géologue américain Clarence Edward Dutton (1841-1912) publie en 1889 un article intitulé On Some of Greater Problems of Physical Geology (Sur certains des plus grands problèmes de géologie physique). Il y développe notamment la théorie de l'isostasie (il est l'inventeur de ce terme). L'isostasie...

Voir aussi