ESCALIER

L' usage de l'escalier, extérieur et intérieur, est universel. Mais cet organe de circulation vertical connaît en Europe, à l'intérieur des bâtiments civils, un développement sans équivalent ailleurs : du xve au xixe siècle, il devient le moyen d'expression privilégié des ambitions monumentales et, par conséquent, un champ d'inventions inépuisable pour les architectes.

Jusqu'à l'apparition de l'ascenseur, l'escalier a été le moyen de circulation verticale le plus utilisé. L'échelle qui l'a précédé est incommode ; la rampe (montée dépourvue de marches) s'élève très lentement, ce qui en limite les usages.

Les escaliers se situent à l'extérieur ou à l'intérieur des édifices. Les premiers correspondent à une dénivellation du terrain ou à une disposition particulière de l'architecture (rez-de-chaussée surélevé sur un socle, premier étage directement accessible de l'extérieur). Les seconds sont toujours liés à une construction à étages dont ils desservent les différents niveaux : on les trouve donc surtout dans l'architecture civile.

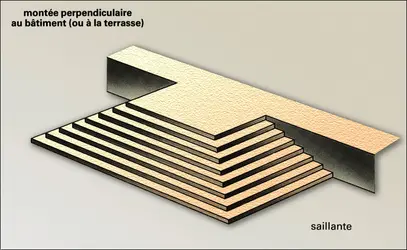

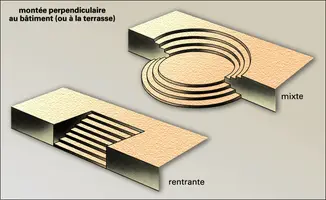

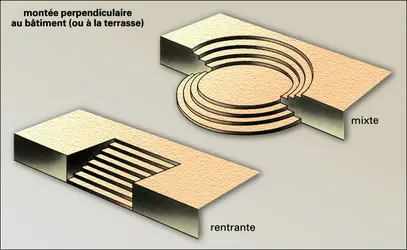

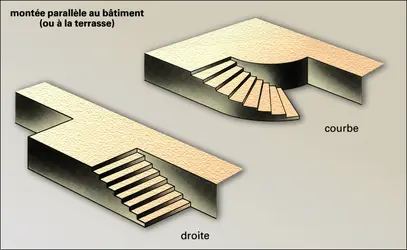

Ces deux grandes catégories ont présenté pendant longtemps des caractères formels et sémantiques opposés. Les escaliers extérieurs prirent très tôt une grande ampleur parce que les hommes ont toujours attribué une valeur symbolique à la position élevée. En Chine, en Inde, au Proche-Orient, au Mexique, les temples, les palais occupent des terrasses, parfois superposées, accessibles par des escaliers. Moins vastes, les temples de la Grèce et de Rome sont également entourés ou précédés de marches. Lorsqu'il est lié à un bâtiment prestigieux, l'escalier extérieur a donc toujours un caractère monumental : sa largeur, sa pente (plus ou moins rapide), sa position (perpendiculaire ou parallèle à l'édifice) ne répondent pas à des préoccupations utilitaires mais à une volonté expressive. Aussi le grand jeu des volées disposées symétriquement apparaît-il très tôt dans les escaliers extérieurs – alors qu'il faut attendre l'époque moderne pour le retrouver dans les édifices.

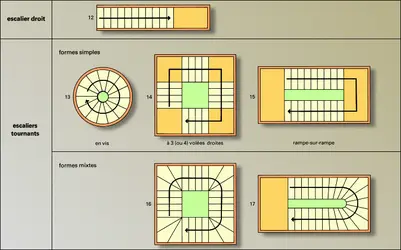

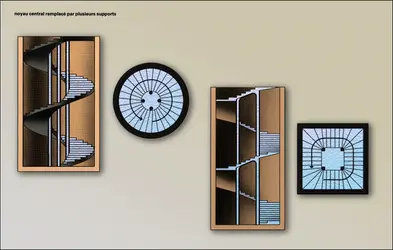

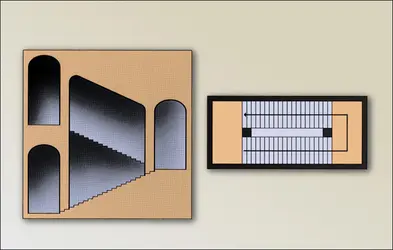

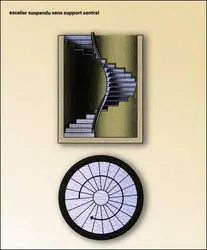

L'escalier intérieur, au contraire, est resté longtemps un organe purement fonctionnel. Les grands palais de l'Antiquité, ceux de l'Orient et du monde arabe s'étendent sur des surfaces immenses mais ils ne comportent pas de pièces d'apparat à l'étage : les grandes salles ouvrent directement sur les cours (qu'elles soient au même niveau ou directement accessibles par un degré extérieur). Partout les escaliers intérieurs ont été conçus pour occuper peu d'espace : les escaliers droits se placent soit entre deux murs, soit dans l'épaisseur d'un mur ; les escaliers tournants, situés dans une cage développée en hauteur, n'ont au sol qu'une emprise limitée. Ces derniers, de loin les plus fréquents parce que les plus faciles à loger, appartiennent à trois types : la vis, l'escalier à trois (ou quatre) volées droites tournant autour d'un noyau carré, l'escalier rampe-sur-rampe à deux volées de sens contraire, inscrit dans un rectangle. Ces trois types de base semblent avoir toujours existé, mais leur fréquence est inégale suivant les lieux et les époques (la France médiévale, par exemple, ignore l'escalier rampe-sur-rampe).

Importance nouvelle de l'escalier intérieur (XVe-XVIe s.)

La situation ainsi décrite change du tout au tout en Europe à partir du xive et surtout du xve siècle, lorsque les préoccupations de luxe, jusqu'ici réservées à l'architecture religieuse, commencent d'inspirer les constructions civiles. Dans cette partie du monde, les demeures d'une certaine ambition – châteaux, palais, hôtels – sont en effet, pour des raisons de défense ou de densité urbaine, des constructions en hauteur où les étages jouent un rôle aussi important,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean GUILLAUME : professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne

Classification

Pour citer cet article

Jean GUILLAUME. ESCALIER [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BAROQUE

- Écrit par Claude-Gilbert DUBOIS, Pierre-Paul LACAS, Victor-Lucien TAPIÉ

- 20 831 mots

- 23 médias

...de représentation. Dans les abbayes, une salle était destinée à la visite possible de l'Empereur. D'où l'importance que l'architecte doit accorder à l' escalier par où monte et descend le cortège des invités ou des hôtes. Au palais d'hiver du prince Eugène, l'escalier est soutenu par de grandes statues... -

DELORME PHILIBERT (1514-1570)

- Écrit par Françoise BOUDON

- 4 228 mots

- 2 médias

...avoir de son art. Complexes, savantes, riches, imprévues, les inventions de Delorme échappent à la restitution précise. Celle, récemment tentée, de l' escalier des Tuileries ne donne déjà plus satisfaction à ses auteurs. Les fouilles de Saint-Léger n'ont rien révélé qui permette de savoir de quelle manière... -

ÉCHIFFRE

- Écrit par Maryse BIDEAULT

- 83 mots

Terme ayant deux acceptions. « Échiffre » désigne, dans un escalier, le mur dont la partie supérieure est rampante et qui porte les marches ; c'est le « mur d'échiffre ». Il s'applique également à l'ensemble de la charpente d'un escalier qui comprend des limons, pièces taillées en biais recevant...

-

FONTAINEBLEAU CHÂTEAU DE

- Écrit par Renée PLOUIN

- 845 mots

- 2 médias

Situé au centre d'une magnifique forêt, le palais de Fontainebleau fut la résidence de presque tous les rois de France depuis Louis VII. L'époque la plus brillante pour le château est le xvie siècle. François Ier y réunit un groupe remarquable d'artistes italiens...

- Afficher les 17 références

Voir aussi