COSMOLOGIE

- Article mis en ligne le

- Modifié le

- Écrit par Marc LACHIÈZE-REY

L'expansion de l'Univers

L'Univers constitue un cadre dans lequel évoluent les objets astronomiques tels que galaxies et quasars. En première approximation, ces objets sont à peu près immobiles par rapport à ce cadre, mais le cadre lui-même n'est ni rigide, ni statique : il est en expansion, et cette expansion entraîne tous les objets. Puisque ce cadre n'est pas matériel – il s'agitd'un support géométrique –, il nous est impossible d'enregistrer directement son évolution : les galaxies en sont les meilleurs révélateurs et l'expansion de l'Univers, première propriété cosmologique, est donc un fait observationnel. Reconnaître que cette expansion n'était pas une des propriétés individuelles des galaxies mais une propriété du support géométrique cosmique, ce fut la base de la cosmologie du xxe siècle.

Le décalage vers le rouge

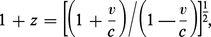

Comment se manifeste cette expansion ? Les techniques d'observation nous permettent de mesurer la vitesse d'une galaxie par rapport à nous, ou du moins la composante radiale de cette vitesse, c'est-à-dire l'éloignement (éventuellement le rapprochement) dans la direction nous joignant à cette galaxie. En effet, les lois de propagation des ondes énoncent qu'un rayonnement (en astronomie, il s'agit le plus souvent de lumière visible ou d'ondes radio) est reçu avec une fréquence différente de sa fréquence d'émission si la source est en mouvement (effet Doppler-Fizeau). Or ce que nous connaissons des processus d'émission du rayonnement dans les galaxies nous permet d'affirmer que telle ou telle composante du rayonnement (une raie spectrale, en général) est émise à une fréquence bien définie, fémission, alors que les analyses spectroscopiques nous permettent de mesurer la fréquence reçue, fréception, différente, de ce même rayonnement. Le décalage spectral z = (fémission/fréception) — 1 est une mesure de la vitesse radiale v selon la formule :

Le décalage vers le rouge en cosmologie

La loi de Hubble relie donc la vitesse d'éloignement d'une galaxie à sa distance par l'intermédiaire du paramètre[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marc LACHIÈZE-REY : ancien élève de l'École nationale supérieure de la rue d'Ulm, docteur en physique, directeur de recherche émérite au CNRS

Classification

Pour citer cet article

Marc LACHIÈZE-REY. COSMOLOGIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 14/03/2009

Médias

Autres références

-

UNIVERS

- Écrit par Jean AUDOUZE et James LEQUEUX

- 6 652 mots

- 18 médias

Il peut paraître illusoire, inutile ou présomptueux d'oser consacrer quelques lignes à l'Univers dans son ensemble. Nous sommes écrasés par son immensité et sa diversité. Néanmoins, l'intelligence de l'homme l'a conduit à inventer un très grand nombre de techniques qui lui permettent d'appréhender...

-

PARTICULES ÉLÉMENTAIRES

- Écrit par Maurice JACOB et Bernard PIRE

- 8 172 mots

- 12 médias

...implique la connaissance de la physique à des énergies de plus en plus élevées (100 MeV à 10—15 m, 100 GeV à 10—18 m). Cela nous permet aussi de comprendre les premières fractions de seconde suivant la naissance de l'Univers. Si nous vivons dans un Univers en expansion, la densité et la température... -

ÂGE DE LA TERRE

- Écrit par Pascal RICHET

- 5 143 mots

- 5 médias

Que la Terre et même l’Univers aient un âge est de nos jours une évidence. Le fait que ces âges se comptent par milliards d’années est lui-même couramment connu : 4,55 pour la Terre et sans doute environ trois fois plus pour l’Univers, comme l’ont respectivement établi les géochimistes au milieu du...

-

ANTHROPIQUE PRINCIPE

- Écrit par Marc LACHIÈZE-REY

- 1 299 mots

L' anthropocentrisme a connu un tournant décisif à l'époque de la Renaissance. Jusqu'à Copernic (1473-1543), les « systèmes du monde » étaient explicitement centrés sur la Terre. Qu'elle fût considérée comme « centrale » ou comme « inférieure », la position occupée par l'homme possédait un caractère...

-

ANTIMATIÈRE

- Écrit par Bernard PIRE et Jean-Marc RICHARD

- 6 931 mots

- 4 médias

...exister. Le problème est de savoir s'il y a réellement de l'antimatière en abondance dans l'Univers. Les interrogations à ce sujet viennent en fait de la cosmologie, qui est la science qui spécule sur la naissance et l'évolution du monde. Les modèles de cosmologie ont en commun une explosion initiale, le... - Afficher les 65 références