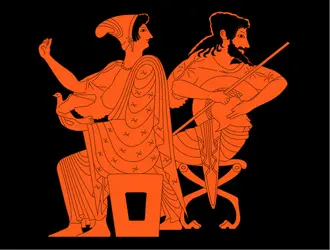

APHRODITE

Née de Zeus et de Dionè, selon Homère (Iliade, V, 365), la déesse grecque Aphrodite est, selon la tradition hésiodique, surgie de la semence écumeuse jaillie des parties sexuelles d'Ouranos mutilé, que son fils Kronos avait jetées dans la mer (Théogonie, 173 et suiv.). Le flot la porte alors vers Cythère et Chypre (Odyssée, II, 288 ; XVIII, 193), ce qui explique l'hypothèse de l'origine orientale de la déesse (cf. H. Hester, Éléments orientaux dans la religion de la Grèce ancienne). Marine par sa naissance, elle reste pontia et thalassios (Euripide, Hippolyte, 734). Mais l'élément central de cette figure grecque est son pouvoir de séduction ; divinité de l'amour, elle est à la fois celle qui inspire l'éros améchanos (qui peut conduire aux pires folies) et celle à qui l'on doit les « douces œuvres du mariage » (Iliade, V, 429 ; Odyssée, XX, 74), qu'elle partage avec Héra et la conjonction des époux. Apparaît ainsi l'ambiguïté d'Aphrodite, qui, d'un côté bénéfique, est l'Aphrodite de la bonne Peitho et, de l'autre, préside au leurre séducteur de la femme.

Cette ambiguïté est celle-là même de la peithô grecque (cf. M. Detienne, Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris, 1967), celle aussi des atours chatoyants et bariolés de son strophion, ceinture qu'elle remet en particulier à Héra, afin que celle-ci séduise Zeus pour le tromper (Dios Apatè, Iliade, XIV, 212 et suiv.). L'ambiguïté d'Aphrodite peut aussi bien protéger l'union conjugale et veiller sur le bonheur des époux (Théocrite, Épigrammes, 13) que devenir l'autre et le contraire des valeurs civiques et matrimoniales ; elle s'avère alors représenter le désordre érotique et la séduction pleine de parfums (cf. M. Detienne, Les Jardins d'Adonis, Paris, 1972 — ouvrage qui, à partir du mythe d'Adonis, qu'il interprète en particulier en termes de code végétal, décrit les axes qui opposent symétriquement à la fête des Adonies celle des Thesmophories, marquées par le jeûne et l'abstinence des femmes athéniennes).

Aphrodite est ainsi le principe nécessaire à la conjonction des époux, par laquelle l'homme assure sa reproduction et qui passe par la séduction et l'intervention d'Éros, son perpétuel compagnon et son fils (Hésiode, Théogonie, 20 et 64 ; Eschyle, Les Suppliantes, 1040) ainsi que par sa charis (puissance de don, d'échange dans la séduction), en même temps qu'une divinité de la ruse (apatè) et de la méchanè (Aphrodite Machanatis dans Pausanias, Description de la Grèce, VII, xxxi, 6). Ce sont les Charites qui, avec les Heures, tissent ses voiles (Iliade, V, 338 ; Hésiode, Théogonie, 64). Elle est le principe primordial de la conjonction amoureuse et de l'union désirée, qui submerge aussi bien les dieux que les hommes (Hymne homérique à Aphrodite, 36, où elle apparaît comme la « déesse qui égare même la raison de Zeus »). « Tout est né d'elle » (Euripide, Hippolyte, 447) et c'est elle qui réveille au printemps les forces reproductrices de la nature avec les Heures (Hymne homérique à Aphrodite, 2, 5 ; Pausanias, V, xv, 3). Elle est la cause première de la fécondation (Eschyle, Danaïdes) et c'est aussi au titre d'eukarpos (Sophocle) et de doritis (Pausanias, I, i, 3) qu'elle châtie Hippolyte d'avoir refusé de se soumettre à ce principe premier de la nature, pour ne se consacrer qu'aux œuvres d'Artémis dans la chasteté, comme on le voit aussi dans Eschyle (Danaïdes). Mais Aphrodite peut, d'autre part, avoir un rôle de principe perturbateur en inspirant des sentiments démesurés et incoercibles (tel l'amour d'Hélène et de Pâris, Odyssée, IV, 261), porteurs d'illusion et d'irréalité, bouleversant l'ordre social de la paix et de l'harmonie.[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Laurence KAHN : docteur en histoire, diplômée d'études supérieures spécialisées en psychopathologie clinique, psychanalyste

Classification

Pour citer cet article

Laurence KAHN. APHRODITE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ADONIS, mythologie

- Écrit par Marcel DETIENNE

- 603 mots

- 1 média

Smyrna (Myrrha) ayant conçu par tromperie Adonis (Adônis) de son père Théias, roi de Syrie, les dieux la font échapper à la colère paternelle en la changeant en arbuste. Adonis est recueilli par Aphrodite (la phénicienne Ashtart, Astarté), mais il est élevé par Perséphone. Il est blessé mortellement...

-

ANCHISE

- Écrit par Universalis

- 108 mots

- 2 médias

-

ATARGATIS

- Écrit par Universalis

- 226 mots

Grande déesse du nord de la Syrie ; son principal sanctuaire se trouvait à Hiérapolis-Bambyce (moderne Membidj) au nord d'Alep, où elle était vénérée avec son parèdre Hadad. Son ancien temple fut reconstruit en ~ 300 environ par la reine Stratonice, et ce fut sans doute en partie grâce à ce patronage...

-

GRÈCE ANTIQUE (Civilisation) - La religion grecque

- Écrit par André-Jean FESTUGIÈRE, Pierre LÉVÊQUE

- 20 084 mots

- 8 médias

Aphrodite n'est autre que la transposition de la Phénicienne Astarté, une déesse sémitique de l'amour, des énergies vitales, fertilisantes et fécondantes, et de la mer. Les Grecs la connaissent à Chypre, véritable creuset des diverses civilisations de la Méditerranée orientale, où ils placeront son... - Afficher les 12 références

Voir aussi