Écosystèmes terrestres

Articles

-

BIODIVERSITÉ URBAINE

- Écrit par Philippe CLERGEAU

- 2 378 mots

Sous le poids d'un désir citadin de plus en plus fort de nature dans la ville et d'un hygiénisme constant, la ville a évolué très rapidement, en un siècle, pour proposer aujourd'hui des parcs plus « naturels » et demain des corridors écologiques. Certaines espèces disparaissent sous les effets de l'urbanisation,...

-

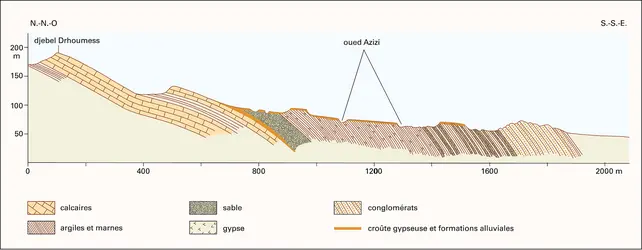

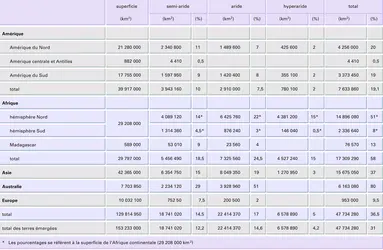

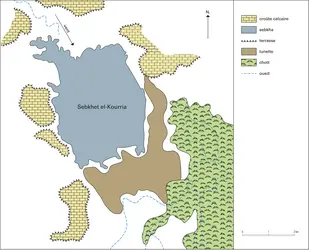

DÉSERTS

- Écrit par Roger COQUE, François DURAND-DASTÈS, Huguette GENEST, Francis PETTER

- 20 885 mots

- 16 médias

Les déserts se définissent à partir de critères climatiques caractérisant les milieux arides : des régions du globe caractérisées par un bilan hydrique déficitaire résultant, pour l'essentiel, de l'insuffisance des précipitations par rapport aux prélèvements de l'évaporation. En réalité,...

-

ÉQUATORIAL MILIEU

- Écrit par François DURAND-DASTÈS, Yves GAUTIER, Emmanuelle GRUNDMANN

- 6 377 mots

- 5 médias

Vue de l'espace, la Terre arbore une bande verte, surmontée d'importantes masses nuageuses blanches, qui la ceinture en position équatoriale : une végétation luxuriante et une forte humidité permanente caractérisent ces milieux dits équatoriaux. Ces couleurs tranchent avec les zones...

-

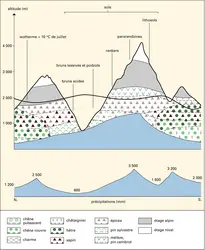

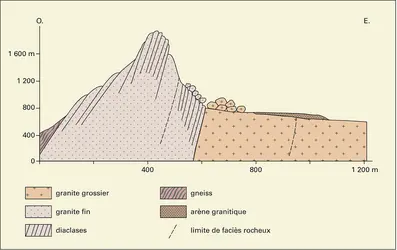

MONTAGNES - Le milieu montagnard

- Écrit par Pierre BARRERE

- 2 861 mots

- 5 médias

Moins peuplées en général que les régions plus basses, de relief moins tourmenté, les montagnes sont souvent considérées comme des régions hostiles à l'homme ou, en tout cas, des régions rudes devant lesquelles refluent les formes modernes de la vie humaine. Du moins fut-ce longtemps vrai aux latitudes...

-

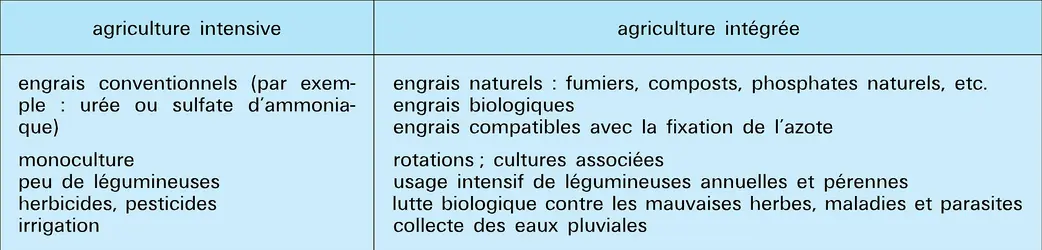

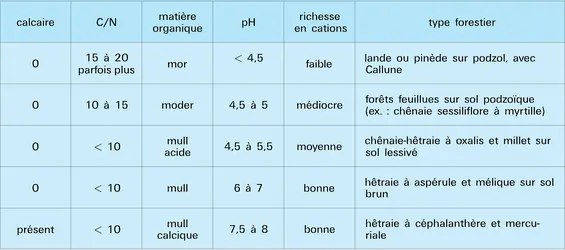

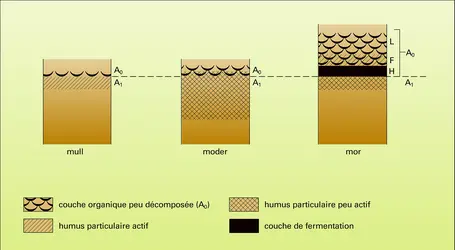

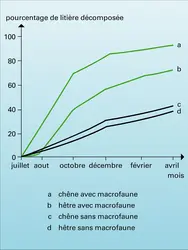

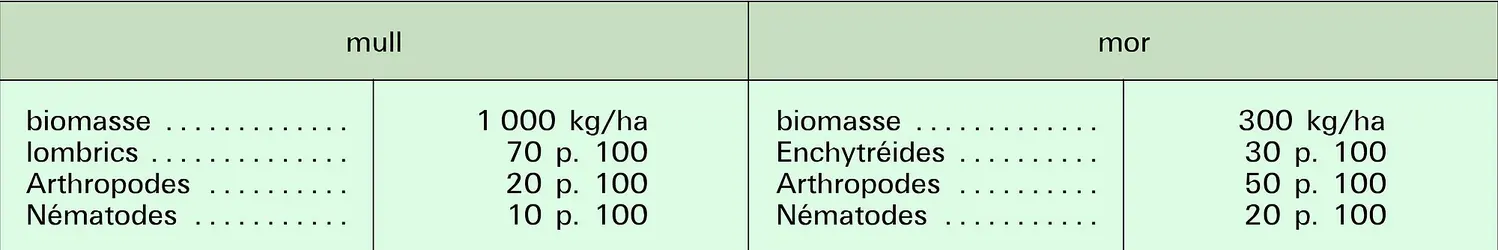

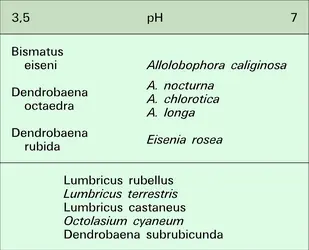

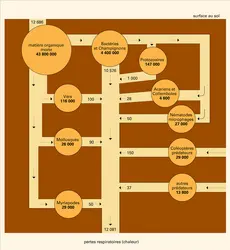

SOLS - Biodynamique

- Écrit par François TOUTAIN

- 4 636 mots

Les sols se forment dans la zone d'interface lithosphère-atmosphère où se développent les organismes vivants de la biosphère. La biodynamique des sols étudie les transformations liées à l'activité des organismes vivants (flore, microflore, faune) et à la présence de matière organique qui apporte...

-

SOLS - Microbiologie

- Écrit par Yvon DOMMERGUES

- 7 138 mots

- 5 médias

Tous les types de micro-organismes existent dans les sols. Ce sont soit des eucaryotes (champignons, algues et protozoaires), soit des procaryotes (bactéries et cyanobactéries). Leur biodiversité est considérable. Leur distribution est fonction non seulement de la présence de substrats énergétiques...

-

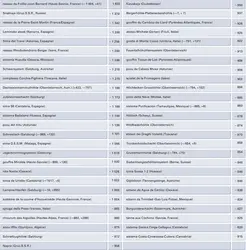

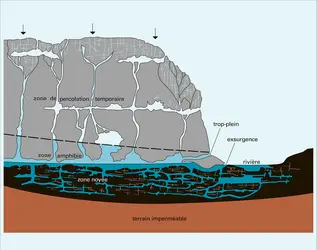

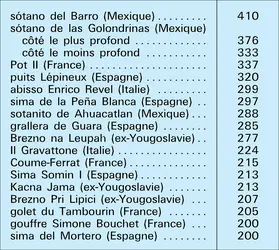

SPÉLÉOLOGIE

- Écrit par Philippe RENAULT, Raymond TERCAFS, Georges THINÈS

- 11 766 mots

- 12 médias

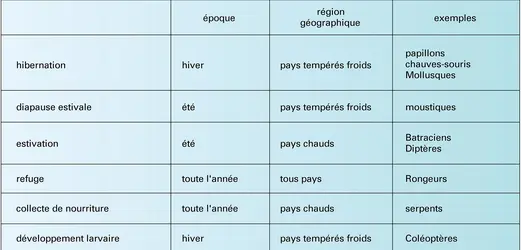

Dans son acception courante, le mot spéléologie désigne les activités variées qui conditionnent ou accompagnent l'exploration des cavernes, en distinguant la spéléologie sportive, correspondant aux techniques de l'exploration des grottes, et la spéléologie scientifique, elle-même subdivisée en spéléologie...

-

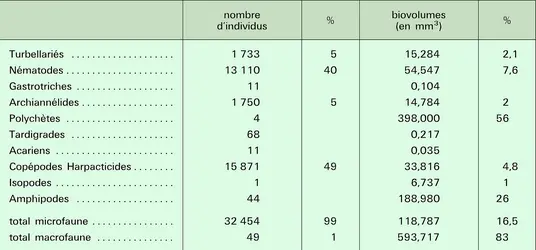

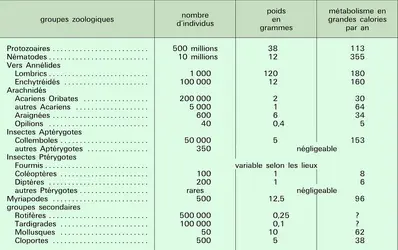

TELLURIQUE MILIEU

- Écrit par Roger DAJOZ

- 4 879 mots

- 14 médias

Le milieu tellurique, ou milieu souterrain, ou milieu hypogé, comprend un certain nombre d'éléments dont le principal est le sol, qui prédomine à la fois par sa grande étendue et par sa continuité ; il s'y ajoute des constituants de moindre surface comme les cavernes et les réseaux de fentes en milieu...