Paléo-océanographie

Articles

-

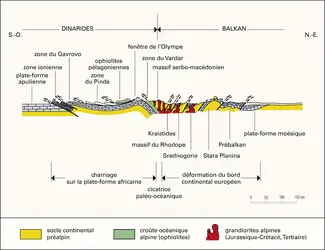

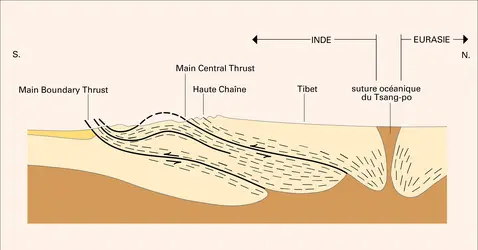

ALPINES CHAÎNES

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 4 539 mots

- 5 médias

On appelle chaînes alpines les chaînes de montagnes formées pendant le cycle orogénique alpin, qui s'étend sur l'ensemble des ères secondaire et tertiaire, pendant les derniers 245 millions d'années de l'histoire du globe terrestre. Le cycle alpin succède au cycle hercynien ou varisque, qui s'est...

-

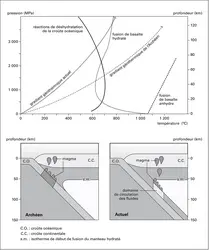

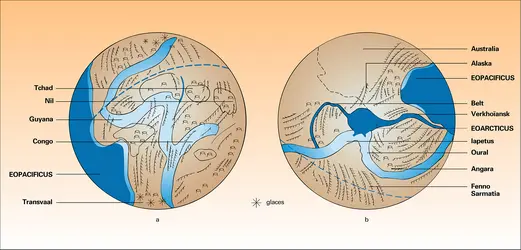

ARCHÉEN

- Écrit par Hervé MARTIN

- 3 036 mots

- 5 médias

L'échelle des temps géologiques est divisée en quatre grandes périodes : l'Hadéen, l'Archéen, le Protérozoïque et le Phanérozoïque (qui regroupe le Paléozoïque, le Mésozoïque et le Cénozoïque). L'Archéen, qui a débuté à 4 milliards d'années (Ga) pour s'achever à 2,5 Ga,...

-

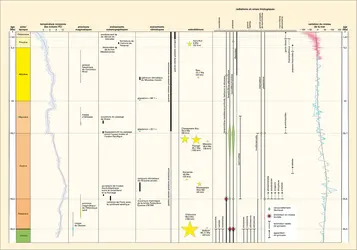

CÉNOZOÏQUE

- Écrit par Marie-Pierre AUBRY

- 7 601 mots

- 7 médias

Le terme Cénozoïque, qui a été introduit par J. Philipps en 1840, désigne la plus récente et la plus courte des ères géologiques, dans laquelle nous vivons. Avec une durée estimée à 65,5 millions d'années, celle-ci ne représente qu'un tiers du Mésozoïque (251-65,5 Ma), qui...

-

MERS RETRAITS ET AVANCÉES DES

- Écrit par Jean-Claude DUPLESSY

- 3 923 mots

Indépendamment du phénomène de marée, le niveau général des mers a présenté des variations importantes tout au long de l'histoire géologique de notre planète, bien que la quantité totale d'eau disponible à sa surface soit restée sensiblement constante. Les géologues ont ainsi été amenés à créer le...

-

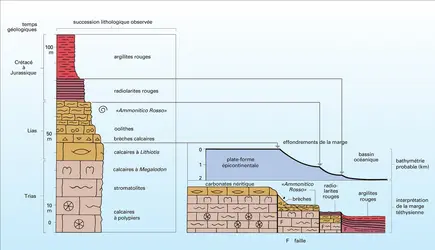

MÉSOGÉE

- Écrit par Geneviève TERMIER, Henri TERMIER

- 1 773 mots

Le nom de Mésogée (au milieu des terres) a été donné en 1900 par Henri Douvillé à une mer chaude, caractérisée par des organismes particuliers et ayant occupé, durant le Mésozoïque et jusqu'à l'Éocène, une position moyenne, intertropicale, entre la Laurasie et la Gondwanie (ou Gondwana...

-

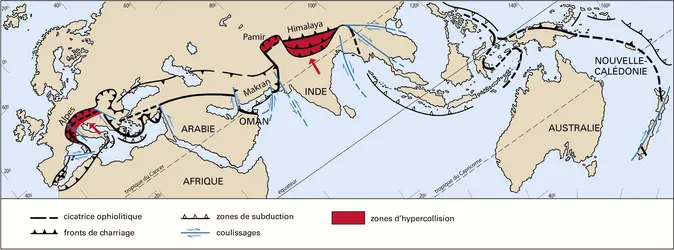

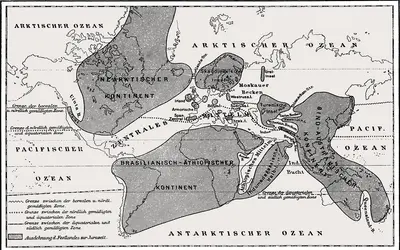

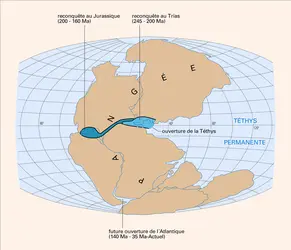

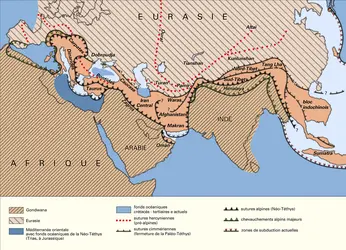

TÉTHYS

- Écrit par Olivier MONOD

- 5 224 mots

- 4 médias

L' idée qu'une ancienne communication marine d'orientation est-ouest avait dû séparer des masses continentales aujourd'hui adjacentes (telles l'Inde et l'Asie centrale) a été proposée dès la fin du xixe siècle, lorsque furent reconnues les analogies, voire l'identité,...