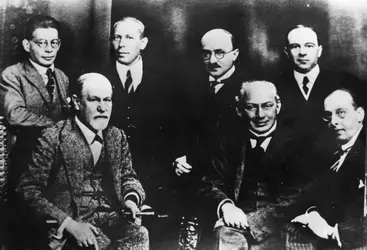

FERENCZI SANDOR (1873-1933)

Le plus connu des psychanalystes d'origine hongroise, Sandor Ferenczi eut pour élèves Gezà Roheim, le premier ethnologue psychanalyste, et Melanie Klein, la grande théoricienne de la psychanalyse des enfants : ils constituèrent ce « foyer de l'école hongroise aux brandons maintenant dispersés » dont parle Jacques Lacan. Né en Hongrie, à Miskolc, Ferenczi fit ses études à Vienne et, installé comme expert psychiatre à Budapest en 1905, rencontra Freud en 1907. Il commença alors sa carrière de psychanalyste. Il eut des rapports ambivalents avec Freud : fils symbolique chéri par celui-ci, il se montra bientôt rebelle, au moment de la parution de son œuvre maîtresse, Thalassa, en 1924.

En 1918, survient dans sa vie un épisode déterminant, aussi important pour sa vie personnelle que pour l'histoire du mouvement psychanalytique : la monarchie austro-hongroise s'effondre, la Hongrie se libère ; un mois auparavant, en septembre 1918, s'est tenu à Budapest le Ve Congrès international de psychanalyse. Après quelques résistances, le gouvernement de Bela Kun, sous la pression des étudiants, propose une chaire de psychanalyse à Ferenczi, à l'université de Budapest : ce fut la première chaire de psychanalyse. Freud, dans le même temps, marque cet événement par un texte intitulé Au sujet de l'enseignement de la psychanalyse à l'Université, qui fixe les modalités d'un tel enseignement, en détermine des programmes et manifeste ainsi que rien ne s'oppose à l'entreprise (alors que celle-ci est très contestée encore aujourd'hui, en France par exemple). Ferenczi occupa cette chaire sans admettre le marxisme, mais en se montrant cependant plus favorable au progressisme que ne le fut Freud. Après la Commune hongroise, il fut chassé par la contre-révolution, dut se cacher, et put enfin exercer la médecine. Dès lors, Vienne demeure le seul centre de la vie psychanalytique, en attendant que la montée du nazisme amène le mouvement à se transporter aux États-Unis.

Dans son ouvrage Thalassa, présenté d'abord avec le titre d'Esquisse d'une théorie de la génitalité, puis avec celui de Psychanalyse de l'origine de la vie sexuelle, Ferenczi accomplit un travail parallèle à celui d'Otto Rank, qui publie à peu près en même temps Le Traumatisme de la naissance : il s'agit, au-delà des causes événementielles qui sont mal définies pour la névrose, de trouver la cause originelle de celle-ci. Pour Rank, elle se situe dans l'acte même de la naissance et pour Ferenczi dans les origines préhistoriques de l'humanité : Thalassa est le terme grec qui désigne la mer, la mer originelle, dont les eaux amniotiques sont une réplique symbolique. Cet ouvrage est donc une tentative de bio-analyse, de jonction entre la psychanalyse et la biologie, voire la génétique. On a beaucoup insisté sur le lyrisme de Ferenczi, sur l'aspect visionnaire et grandiose de celui-ci : l'« existence océanique » semble pour lui être de l'ordre de l'incontestable. Pour Rank comme pour Ferenczi, la régression est au cœur de la théorie psychanalytique : guérir, c'est régresser, c'est faire retour au point d'origine pour ensuite renaître. Freud a toujours été méfiant à l'égard de cette démarche, considérant que l'acte initial est définitivement perdu et donc intraitable. Ce n'est pourtant pas sur les questions théoriques qu'il s'opposa à son disciple préféré, mais sur des points de technique psychanalytique : Ferenczi avait, en effet, découvert une « thérapeutique active » qui reposait sur le principe de la frustration (par exemple, empêchement de manger, d'uriner, de se livrer à des rapports sexuels) de manière à activer la guérison. Puis, changeant de pratique, il passa de la frustration à la satisfaction et se mit en devoir de[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Catherine CLÉMENT : ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée de l'Université

Classification

Pour citer cet article

Catherine CLÉMENT. FERENCZI SANDOR (1873-1933) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PSYCHANALYSE (IPA)

- Écrit par Alain VANIER

- 250 mots

- 1 média

À partir de 1902, des réunions régulières se tiennent chez Freud le mercredi. La Société psychologique du Mercredi devient en 1908 la Société psychanalytique de Vienne. Au premier Congrès international de psychanalyse de Nuremberg en 1910, Sandor Ferenczi présente des propositions pour la...

-

BALINT MICHAEL (1896-1970)

- Écrit par Daniel WIDLÖCHER

- 521 mots

Psychanalyste, connu surtout aujourd'hui par l'attention qu'il a portée aux problèmes de la relation entre les médecins et leurs malades, Michael Balint, né à Budapest, poursuivit des études médicales sous la pression de son père, lui-même médecin, et, parallèlement, des études de chimie. C'est en...

-

INTROJECTION

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 504 mots

Terme utilisé en psychanalyse et introduit en 1909 par Sandor Ferenczi (« Introjektion und Übertragung » — « Introjection et transfert » —, in Jahrbuch für Psychoanalyse, vol. I). Pour cet auteur, et en première approche, l'introjection caractérise d'abord les névrosés par opposition...

-

NAISSANCE & RENAISSANCE

- Écrit par Alain DELAUNAY

- 1 428 mots

La mort ne s'oppose pas à la vie, mais à la naissance. La mort comme la naissance font partie de la vie. C'est à chaque instant qu'un organisme meurt et naît, par l'équilibre homéostasique entre les processus vitaux de désorganisation et de réorganisation. La vie apparaît ainsi comme une...

- Afficher les 7 références

Voir aussi