NOVAE ET SUPERNOVAE

Évolution des étoiles

Planeta Actimedia S.A.© Encyclopædia Universalis France pour la version française.

Lorsque l'on compare le ciel avec ce qui se passe sur Terre, on constate que celui-ci semble à peu près immuable alors que les événements sur Terre nous paraissent se dérouler à un rythme échevelé : une étoile comme le Soleil brille avec le même éclat depuis 4,5 milliards d'années et les astrophysiciens prédisent qu'elle doit conserver un aspect à peu près identique pendant encore cinq autres milliards d'années. En comparant ces échelles de temps avec celles de nos propres vies, ces dernières paraissent bien éphémères à côté de l'évolution de la quasi-totalité des étoiles. Cependant, les yeux avertis des astronomes constatent parfois qu'une étoile apparemment tranquille explose brutalement. Dans la nuit du 23 au 24 février 1987, une étoile est ainsi apparue brusquement dans le Grand Nuage de Magellan ; cette supernova, SN 1987 A, a atteint la magnitude visuelle 6,5, malgré sa distance, évaluée à 51,4 kiloparsecs. Les écrits des astronomes chinois relatent l'explosion, encore plus spectaculaire, d'une étoile dans la constellation du Taureau en l'an 1054 de notre ère. Après avoir explosé, cette étoile était si brillante qu'elle demeurait visible en plein jour. Un très petit nombre d'étoiles explosent donc, et le propos de cet article est d'évoquer les caractéristiques et l'intérêt de ces explosions. C'est en effet à partir de certaines de ces explosions qu'une grande partie des éléments chimiques, dont nous sommes nous-mêmes formés, ont été constitués puis dispersés dans le milieu interstellaire avant de se rassembler dans la nébuleuse protosolaire.

Les novae et les supernovae constituent, par l'ensemble de leurs propriétés, deux classes bien distinctes d'astres explosifs que nous allons donc analyser en étudiant successivement leurs propriétés observationnelles et les hypothèses présentées pour rendre compte de ces phénomènes.

Les novae

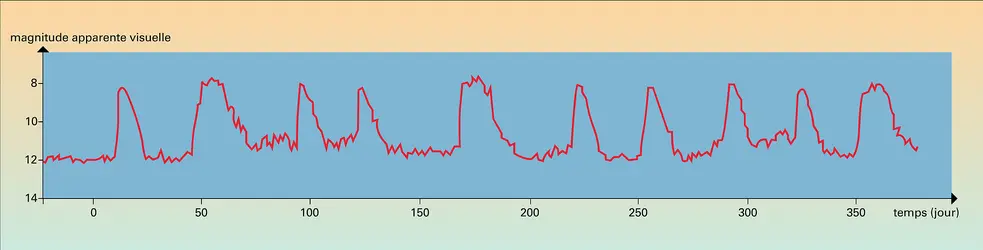

Les novae constituent une classe très disparate d'objets mais elles ont toutes la caractéristique de voir leur luminosité augmenter fortement puis décroître. La grande variété de novae susceptibles d'être observées vient principalement du facteur d'augmentation de la luminosité. Certaines novae, dites novae naines, ne voient leur luminosité augmenter que par des facteurs de l'ordre de 100 (fig. 1). Ces augmentations de luminosité surviennent alors très fréquemment avec des périodicités de l'ordre de quelques mois. D'autres, au contraire – par exemple la nova qui est apparue brusquement en août 1975 dans la constellation du Cygne –, voient leur luminosité augmenter par des facteurs qui peuvent aller jusqu'à 106. Dans le cas de ces novae très énergétiques, on ne constate pas de récurrence du phénomène.

Il existe en fait une corrélation, remarquée dans les années 1930 par les astronomes soviétiques Boris Vassilievitch Koukarkin et Pavel Petrovitch Paranego, selon laquelle plus les changements de luminosité subis par une nova sont grands, plus il s'écoule de temps entre deux explosions.

Les astrophysiciens se sont très rapidement interrogés sur la nature du ou des mécanismes qui affectent quelques dizaines d'étoiles de notre Galaxie. Une caractéristique de ces étoiles semble être commune à toutes, qu'elles soient novae naines ou au contraire novae très énergétiques : toutes semblent appartenir à des systèmes d' étoiles doubles. C'est à partir de cette caractéristique que l'on explique les mécanismes qui sont à l'origine de l'explosion ou de l'apparition de la nova. Le système binaire qui contient la « candidate » nova est constitué d'une naine blanche (la candidate) qui gravite autour d'une étoile froide géante. Lorsque la matière de cette étoile froide dépasse un certain rayon, dit [...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean AUDOUZE : directeur de recherche émérite CNRS, Institut d'astrophysique de Paris

Classification

Pour citer cet article

Jean AUDOUZE. NOVAE ET SUPERNOVAE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BRAHE TYCHO (1546-1601)

- Écrit par Pierre COSTABEL

- 1 740 mots

- 2 médias

...est difficile de suivre son témoignage jusque-là, force est de reconnaître qu'il fut le premier à introduire dans la science des cieux le phénomène des novae, d'une manière aussi précise qu'il pouvait en être traité avec l'observation à l'œil nu. De ce fait, il n'a pas craint de révéler la faiblesse de... -

ÉTOILES

- Écrit par André BOISCHOT, Jean-Pierre CHIÈZE

- 13 456 mots

- 8 médias

...lumière non périodiques. Elles se rapprochent d'un côté des variables semi-périodiques, de l'autre des novae. Parmi les variables explosives, il faut classer lesnovae et les supernovae, qui ont des variations de luminosité de 10 à 12 magnitudes pour les premières, de 15 à 20 pour les secondes. -

NUCLÉOSYNTHÈSE

- Écrit par Jean AUDOUZE

- 5 418 mots

- 6 médias

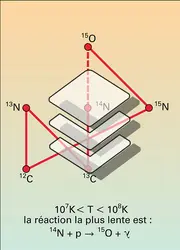

Les étoiles explosives comme les novae et les supernovae sont responsables d'une grande partie de la nucléosynthèse stellaire. À chaque processus, fusions de l'hydrogène, de l'hélium, du carbone et de l'oxygène qui se produisent durant les phases calmes de l'évolution stellaire, on peut y associer les... -

RAYONNEMENT COSMIQUE - Rayons gamma cosmiques

- Écrit par François LEBRUN, Robert MOCHKOVITCH, Jacques PAUL

- 8 082 mots

- 3 médias

Un vestige de supernova est l'empreinte dans le milieu interstellaire de l'explosion d'une étoile. Il est délimité par l'onde de choc produite par l'expansion supersonique de la matière éjectée. Les électrons accélérés par l'onde de choc produisent dans le champ magnétique un ...

Voir aussi