MISSILES

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les missiles (du latin missile, « arme de jet ») ont pris une place de plus en plus importante dans les arsenaux de la plupart des pays. Ils sont utilisés à des fins soit stratégiques, pour atteindre des objectifs au cœur du territoire adverse, souvent situés à des milliers de kilomètres de leur point de lancement, soit tactiques, pour des combats se déroulant sur le champ de bataille où les cibles ne sont distantes que de quelques centaines de mètres à quelques dizaines de kilomètres. Le champ de bataille est aussi le théâtre d'opération des roquettes.

Si missiles et roquettes sont également propulsés par des moteurs à réaction, ils se différencient surtout par la présence ou non d'un système de guidage. Un missile est guidé par un dispositif interne ou externe, alors qu'une roquette ne l'est pas. La probabilité d'atteinte de la cible par une roquette est donc plus faible que par un missile. Pour cette raison, les rayons d'action (portée) des roquettes restent faibles (quelques centaines de mètres) par rapport aux missiles. Missiles, roquettes et lanceurs spatiaux sont des fusées (cf. conquête de l'espace - Des fusées aux lanceurs).

Les missiles stratégiques

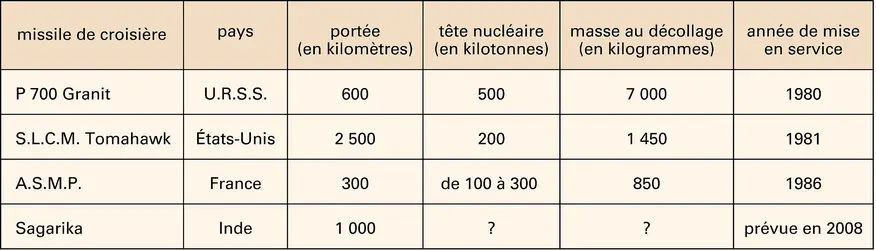

Les missiles sont habituellement classés en deux grands types : les missiles stratégiques et les missiles tactiques. Les missiles stratégiques sont conçus pour détruire des objectifs à très longue distance. Ils sont le plus souvent porteurs de l'arme nucléaire et constituent l'élément majeur des forces de « dissuasion nucléaire », dont le but annoncé est, par la terrible menace qu'elles font peser sur l'adversaire potentiel, d'interdire toute agression adverse et donc d'empêcher la guerre. Ces missiles stratégiques sont constitués soit de missiles balistiques, soit de missiles de croisière.

Les missiles balistiques

La trajectoire des missiles balistiques se décompose en trois phases :

– une phase propulsée qui dure 2 à 3 minutes et qui se termine en dehors de l'atmosphère ; là, les têtes nucléaires sont larguées avec une vitesse pouvant atteindre 6 à 7 kilomètres par seconde ;

– une phase balistique empruntée par la ou les têtes nucléaires, dont la caractéristique est dictée par la vitesse initiale donnée par le missile au moment du largage et par l'attraction terrestre ;

– une phase de rentrée des têtes dans l'atmosphère qui aboutit à l'objectif.

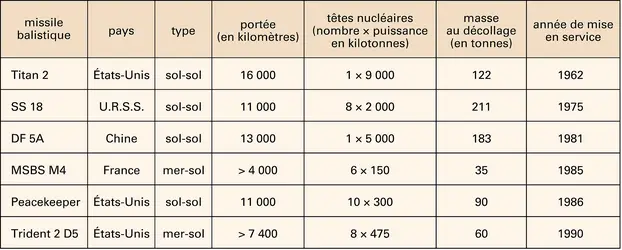

Les performances des missiles balistiques mis en service depuis 1945 ont progressivement été augmentées. Ainsi, la portée, qui était voisine de 300 kilomètres pour le premier missile balistique opérationnel, le V2 allemand, a atteint 1 000 kilomètres pour les missiles du début des années 1950 et 16 000 kilomètres pour ceux du début de la décennie suivante. De ce fait, la masse des missiles est passée d'une douzaine de tonnes à plus de 200 tonnes. Si, au cours des années 1950 et 1960, l'objectif assigné à ces missiles était la destruction des villes et des centres industriels (dans le cadre de la stratégie M.A.D., mutual assured destruction, ou destruction mutuelle assurée), ce qui nécessitait des précisions d'impact de l'ordre de 1 kilomètre, à partir du début des années 1970, les stratèges ont voulu viser les systèmes de forces adverses et notamment les silos de missiles. Dès lors, la précision demandée est devenue voisine de 100 mètres.

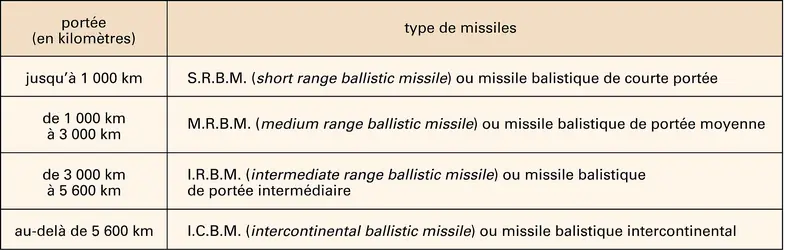

Dans les accords internationaux, lors de la guerre froide, les missiles balistiques ont été identifiés en fonction de leur portée (tabl. 1).

Ces mêmes missiles sont aussi classés selon leur lieu de lancement (tabl. 2). Ceux qui sont lancés à partir de véhicules (camions, chars) ou de silos enterrés sont dits sol-sol. Les S.R.B.M. (short range ballistic missile, ou missile balistique à courte portée),[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques VILLAIN : membre de l'Académie de l'air et de l'espace et de l'International Academy of Astronautics, ancien président de l'Institut français d'histoire de l'espace

Classification

Pour citer cet article

Jacques VILLAIN. MISSILES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AVIATION - Avions civils et militaires

- Écrit par Yves BROCARD

- 9 436 mots

- 21 médias

Les armes elles-mêmes consistent soit en missiles air-air, air-sol ou air-mer de courte ou longue portée (de quelques centaines de mètres pour le combat rapproché à plusieurs centaines de kilomètres sinon), soit en bombes planantes ou guidées, soit en lance-roquettes ou lance-grenades. La charge maximale... -

BALISTIQUE

- Écrit par Jean GARNIER

- 2 100 mots

- 2 médias

Déterminer la trajectoire des engins balistiques consiste à étudier le mouvement des missiles lancés de la terre, puis abandonnés à eux-mêmes et destinés à revenir sur terre. De tels engins sont lancés dans une direction fixe, en général la verticale, puis, pendant la traversée de l'atmosphère terrestre,... -

DÉSARMEMENT

- Écrit par Jean François GUILHAUDIS, Serge SUR

- 7 318 mots

- 3 médias

...renoncer à l'I.D.S. et de négocier la consolidation du traité A.B.M. de 1972 afin d'en rendre impossible la mise en œuvre, en prélude à une élimination des missiles intercontinentaux. Quant aux États-Unis, qui affirment leur attachement tout à la fois au traité A.B.M. strictement interprété et à l'I.D.S. comme... -

DOUGLAS DONALD WILLS (1892-1981)

- Écrit par Patrick GUERIN

- 1 113 mots

- 2 médias

Ingénieur et industriel américain, Donald Wills Douglas a joué un rôle important dans l'histoire de l'aéronautique, étant un de ceux qui ont permis à ce nouveau domaine d'accéder à la production industrielle. Sa plus fameuse réussite est le DC-3, universellement connu.

Né le...

- Afficher les 23 références

Voir aussi

- ONDE ou RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- GUIDAGE, astronautique et armement

- ANTIMISSILE ARME

- MISSILES TACTIQUES

- ROQUETTE

- DISSUASION NUCLÉAIRE

- FUSÉES

- ARMEMENTS CONTRÔLE DES

- TÉLÉCOMMANDE

- EXPLOSIVES SUBSTANCES

- FAISCEAU DIRECTEUR

- AUTODIRECTEURS

- PROPULSION SPATIALE

- TURBORÉACTEUR

- TUYÈRE

- DÉFENSE ANTIAÉRIENNE (DCA)

- POURSUITE RADAR DE

- OCTOGÈNE (tétraméthylènetétranitramine)

- MISSILES SOL-AIR

- V 2

- PILOTAGE

- PROPERGOLS

- INERTIE CENTRALE À

- MISSILES ANTICHARS

- PROLIFÉRATION DES ARMEMENTS

- AMÉRICANO-SOVIÉTIQUES RELATIONS

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- MISSILES BALISTIQUES

- EXOCET

- MISSILES DE CROISIÈRE

- PERSHING II, missile

- ALTIMÉTRIE RADAR

- MISSILES SOL-SOL

- MISSILES AIR-SOL

- MISSILES MER-MER

- MISSILES AIR-AIR

- CROTALE, missile

- ROLAND, missile

- CHARGE NUCLÉAIRE

- MIRV (Multiple Independently targeted Reentry Vehicles)

- NAVIGATION SYSTÈMES DE

- INF (intermediate-range nuclear forces) TRAITÉ ou TRAITÉ SUR LES FORCES NUCLÉAIRES INTERMÉDIAIRES (Washington, 1987)

- PORTÉE, armement

- AUTOGUIDAGE

- IRBM (intermediate range ballistic missiles)

- ICBM (intercontinental ballistic missiles)