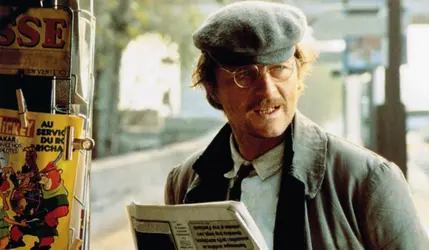

ROTH JOSEPH (1894-1939)

Même s'il est marginal à tous égards, ou peut-être à cause de cela même, Joseph Roth est certainement l'un des plus grands prosateurs autrichiens de la première moitié du xxe siècle. Marginal, il le fut par rapport à la question du langage qui marque tous les écrivains autrichiens depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui (ainsi Thomas Bernhard), problématique fondée par ailleurs sur les travaux linguistiques et philosophiques de Fritz Mauthner et de Ludwig Wittgenstein. Joseph Roth semble n'en avoir eu cure, et ce « Juif errant » n'a jamais remis en cause ni la littérature ni la langue allemande dans laquelle il disait voir sa seule patrie. Marginal aussi face au roman figé, dans les années 1930, dans les personnages fortement individualisés de Thomas ou de Heinrich Mann. Annonçant presque la mort du « sujet romanesque », Roth crée au contraire des personnages interchangeables, passifs, victimes de leur destin, c'est-à-dire de l'effondrement de toutes les valeurs pluralistes et conservatrices de l'ancienne Autriche et aussi de toute l'Europe. Marginal vis-à-vis de lui-même, pourrait-on dire, puisque ce Juif qui n'avait « ses racines que dans l'air » (Pierre Bertaux) écrivit des romans à la gloire du catholicisme jusqu'à sa conversion et des œuvres exaltant l'âme juive après cette conversion.

Né le 2 septembre 1894 à Brody, en Galicie (dans l’ancien empire austro-hongrois, auj. en Ukraine), et mort à Paris, le 27 mai 1939, Joseph Roth fut le témoin nostalgique d'une Autriche à jamais perdue, désespéré de savoir que l'histoire ne peut plus désormais être une théophanie, éternel déraciné parlant sans cesse d'une Fuite sans fin dans des paysages de frontière où ne passent vers la Russie ou l'Autriche que des fugitifs, des contrebandiers et des oies sauvages ; surtout, chantre de l'exil absolu pour qui l'exil réel à Paris ou la fuite dans l'alcool ne furent jamais que l'ultime métaphore d'une vie et d'une œuvre qui furent toujours « loin, mais loin d'où ? » (Claudio Magris).

Son œuvre romanesque repose pour la meilleure part sur la description de l'Autriche sous François-Joseph II, étouffant, comme chez Kafka, sous le formalisme bureaucratique, sous le poids accablant d'un passé trop riche, d'une autorité tatillonne concentrée à la Hofburg et à Schönbrunn, vidant de leur contenu les Kronländer, pays périphériques représentant les minorités ethniques et linguistiques d'un Empire trop grand. La nostalgie de Roth est cependant paradoxale dans la mesure où elle ne s'adresse pas à une Autriche encore heureuse, mais à une Autriche déjà perdue, un paradis malade de lui-même. De ce point de vue, Roth se place aux antipodes de la nostalgie politiquement plus naïve de Stefan Zweig.

Traumatisé dans la vie par un père qui avait abandonné le foyer conjugal avant sa naissance, Roth se montre dans ses romans – en accord à la fois avec la situation autrichienne et une certaine tradition juive et chrétienne (la prière au mont des Oliviers) – en quête d'un père qu'il puisse aimer, surtout dans La Marche de Radetzky (1932) et dans Job. Roman d'un homme simple (1930), traduit aussi en français sous le titre Le Poids de la grâce. C'est sans doute pour le débarrasser de son pouvoir castrateur, pour l'aimer en le niant, qu'il le transforme en grand-père dans La Marche de Radetzky. D'une manière significative, les héros de ses premiers romans, Hôtel Savoy (1924) et La Rébellion (1924), s'insurgent contre l'ordre établi tout autant que contre l'idée d'un dieu incapable de sauver le monde.

Roth semble avoir voulu créer des personnages en deçà de toute personnalisation, une histoire au-delà de toute histoire, en bref écrire son propre mythe de l'Autriche[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel-François DEMET : maître de conférences agrégé à l'université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Pour citer cet article

Michel-François DEMET. ROTH JOSEPH (1894-1939) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

LA FUITE SANS FIN, Joseph Roth - Fiche de lecture

- Écrit par Pierre DESHUSSES

- 1 295 mots

La paix n’est pas la fin de la guerre. Ceux qui font l’expérience la plus amère de ce douloureux paradoxe sont certainement les prisonniers retenus dans des camps et qui, une fois les hostilités terminées, doivent encore attendre plusieurs mois, voire des années, avant de pouvoir rentrer chez eux....

-

LA MARCHE DE RADETZKY, Joseph Roth - Fiche de lecture

- Écrit par Jacques LE RIDER

- 963 mots

À la fin de l'année 1930, Joseph Roth (1894-1939), chroniqueur depuis 1923 à la Frankfurter Zeitung, annonçait à Stefan Zweig la première ébauche de son roman. Alors qu'il avait écrit son œuvre précédente, Job, avec une grande rapidité, l'achèvement de La Marche de Radetzky...

-

AUTRICHE

- Écrit par Roger BAUER, Jean BÉRENGER, Annie DELOBEZ, Universalis, Christophe GAUCHON, Félix KREISSLER, Paul PASTEUR

- 34 125 mots

- 21 médias

...guerres, émergent nettement Hermann Broch (1886-1951), romancier et essayiste parvenu tardivement à une renommée universelle (lui aussi mourut en exil), Joseph Roth (1894-1939), journaliste puis romancier, chez qui la nostalgie de l'Empire aboli prend, dans l'exil parisien, une forme particulièrement poignante,... -

MITTELEUROPA

- Écrit par Jacques LE RIDER

- 8 392 mots

- 2 médias

De Heine à Döblin, le genre du récit de voyage en Pologne est souvent pratiqué.Les quelques critiques formulées par Joseph Roth dans son compte rendu du Voyage en Pologne de Döblin, publié dans la Frankfurter Zeitung du 31 janvier 1926, résument les forces et les faiblesses de ce type d'ouvrage....

Voir aussi