JAPON (Le territoire et les hommes) L'économie

| Capitale | Tōkyō |

| Unité monétaire | Yen (JPY) |

| Population (estim.) |

123 953 000 (2024) |

| R.N.B. par habitant (USD) |

42 440 $ (2022) |

Les racines de la puissance économique du Japon remontent à l'ère Meiji (1868-1912), lorsque le pays passe du féodalisme à la modernité. Le but de rattraper l'Occident soude la population dans un effort collectif, matérialisé par le décollage économique : la croissance du P.I.B. passe de 1,2 p. 100 par an, en moyenne, entre 1879 et 1885, à 4,3 p. 100 entre 1885 et 1898.

Dès la fin du xixe siècle, le Japon opte pour une politique expansionniste : première guerre sino-japonaise (1894-1895) et guerre russo-japonaise (1904-1905). Il poursuit cette politique en Asie, participe à la Première Guerre mondiale et devient un belligérant majeur de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à ce que les États-Unis le contraignent à capituler en août 1945.

Dans un pays ruiné, l'État planifie la reconstruction, structure le tissu industriel et encourage l'épargne et l'éducation de masse. Le modèle de développement socio-économique se révèle pertinent pour faire du Japon une grande puissance industrielle, commerciale et financière.

Devenu deuxième puissance économique mondiale au début des années 1990, le Japon traverse une décennie de crise mettant au jour des fragilités financières, révélatrices de déséquilibres sectoriels et de difficultés d'adaptation de l'économie au nouveau contexte de la mondialisation. Cette décennie de crise n'est pourtant pas une « décennie perdue », compte tenu des changements adoptés, mais plutôt d'une « décennie de transition » conduisant à la ré-expansion de 2002-2007.

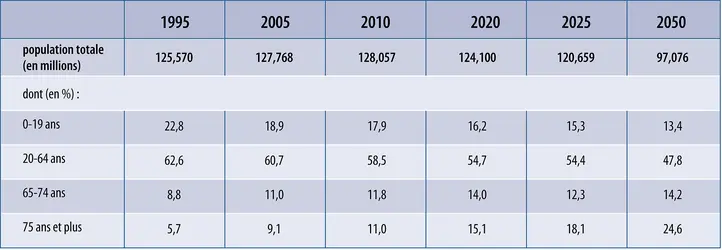

Cette reprise est stoppée brutalement en 2008 et 2009 par le ralentissement des échanges internationaux liés à la crise financière mondiale. Si la bonne intégration commerciale de l'économie nippone à l'Asie a facilité son rebond l'année suivante, des signes de ralentissement montrent que sa stabilisation n'est pas encore acquise dans le difficile contexte du vieillissement démographique. Les conséquences catastrophiques du tremblement de terre de Sendai survenu le 11 mars 2011 ont rendu plus incertaine encore cette stabilisation.

Le Japon est encore en quête d'un nouveau modèle de développement socio-économique qui puisse répondre aux défis domestiques du IIIe millénaire et à la montée de la concurrence internationale, notamment celle des pays émergents.

Les ressorts de la croissance japonaise

De la période de décollage dans la seconde moitié du xixe siècle au début du xxie siècle, le Japon a traversé des phases distinctes de croissance, jouant d'abord sur la flexibilité des moteurs internes et externes de la demande, en misant par la suite de plus en plus sur les exportations.

Du décollage économique au chaos de la Seconde Guerre mondiale (1868-1945)

Lorsque la première administration Meiji prend les rênes du pouvoir, la population atteint environ 35 millions d'habitants. La vie économique est dominée par le poids du secteur primaire (82 p. 100 de paysans) et aucune industrie moderne n'existe encore. Le niveau de vie est bas, avec un P.N.B. de 235 dollars (dollar 1965) par habitant en 1875. Néanmoins, l'héritage de l'époque Tokugawa (1603-1868) est loin d'être négligeable : État centralisé, expansion du commerce interrégional, infrastructures routières développées, embryon de système financier et de système éducatif, techniques agricoles relativement avancées...

Le démantèlement de l'ordre féodal

Les dirigeants Meiji commencent par démanteler l'ordre féodal, en abolissant la noblesse et en fondant la promotion sociale sur le mérite et non sur l'hérédité. Un système proche des monarchies constitutionnelles européennes se met en place. La construction d'une nation japonaise forte, économiquement et militairement, indépendante des puissances occidentales, constitue la priorité absolue des gouvernants. Dès lors, la mise en place d'un appareil[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Evelyne DOURILLE-FEER : docteur en sciences économiques, chargée de mission au CEPII, chargée de cours à l'INALCO

Classification

Pour citer cet article

Evelyne DOURILLE-FEER. JAPON (Le territoire et les hommes) - L'économie [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Voir aussi

- ORGANISATION DU TRAVAIL

- SALAIRE

- BIENS DE CONSOMMATION

- FAILLITE

- BALANCE COMMERCIALE

- INTERVENTIONNISME, économie

- KEIRETSU

- INSTABILITÉ FINANCIÈRE

- ÉCONOMIE DE LA BANQUE

- CRISES BANCAIRES

- ÉNERGIE NUCLÉAIRE

- NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication)

- PLD (Parti libéral-démocrate), Japon

- KOIZUMI JUNICHIRO (1942- )

- DÉFLATION

- MARCHÉ DU TRAVAIL

- POLITIQUE ÉCONOMIQUE

- POLITIQUE FINANCIÈRE

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- CONGLOMÉRAT, économie

- CONCENTRATION ÉCONOMIQUE

- EXPORTATIONS

- JAPON, économie

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- JAPON, histoire, de 1946 à nos jours

- ÉNERGIE ÉCONOMIE DE L'

- COMMERCE EXTÉRIEUR POLITIQUE DU

- AUTOMOBILE INDUSTRIE

- POLITIQUE FISCALE

- REVENUS POLITIQUE DES

- POLITIQUE INDUSTRIELLE

- EMPLOI POLITIQUES DE L'

- POLITIQUE SOCIALE

- PRIVATISATION

- PRODUCTION GESTION DE LA

- ÉNERGIE PRODUCTION D'

- ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

- PARTI DÉMOCRATE DU JAPON (PDJ)