IMAGERIE MÉDICALE

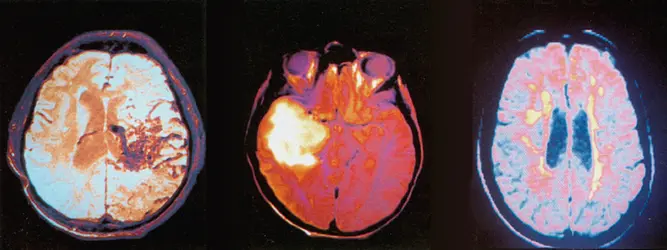

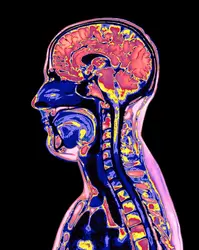

Imagerie par résonance magnétique (I.R.M.)

Immédiatement après la découverte de Bloch et Purcell, la résonance magnétique nucléaire (R.M.N.) devint un instrument privilégié en chimie organique. Elle donnait des renseignements inégalables sur la structure des molécules, les liaisons chimiques ou le taux de réaction des substances examinées. Un an à peine après la découverte, Bloch tenta une application biologique : en 1948, il introduisit un doigt dans la bobine de son spectromètre et reçut un signal R.M.N. Il restait à coder le signal dans l'espace pour en faire une image. Un Français, Gabillard, faillit trouver la solution en 1950, mais abandonna son approche. C'est en fait en 1969 que l'idée vint à un professeur de la faculté de médecine de New York, Damadian, de tenter de voir le cancer par imagerie R.M.N. Le premier, il comprit que la localisation spatiale était le concept crucial et il proposa une solution de balayage peu efficace mais possible dans une série d'articles publiés en 1971 par la revue Science. Dès cette date, avec une étonnante prescience, Damadian écrivait : « De tels détecteurs constitueront un équipement standard dans les hôpitaux et les cliniques. ». Ce concept révolutionnaire, proposé par un intrus, un médecin, fut rejeté avec violence par le milieu de la chimie physique. On montre encore dans certains laboratoires la lettre d'un « expert » du C.N.R.S. qui affirmait en 1972 l'impossibilité de ce type d'imagerie. On relit avec étonnement les déclarations de savants professeurs jurant que la R.M.N. parviendrait tout juste à montrer les pépins d'un grain de raisin. Cependant, à travers d'incroyables difficultés, Damadian entreprenait la réalisation d'un aimant supraconducteur qui devait aboutir en 1977 aux premières images du thorax humain. Certes, dès 1976, des physiciens à l'esprit plus ouvert avaient obtenu des images de petits objets. Lauterbur avait défini la méthode de localisation par « gradients » de champ. Mansfield mit au point en Angleterre un intéressant procédé d'excitation sélective. Il n'en reste pas moins que l'idée initiale et la première application pratique sont venues de Damadian, médecin devenu physicien par nécessité.

Les principes de l'imagerie par résonance magnétique sont fondés sur les propriétés de certains noyaux atomiques de spin non nul que l'on peut assimiler à de petits aimants (dipôles). L'hydrogène H, le sodium 23 Na, le phosphore 31P sont, parmi beaucoup d'autres, des atomes utilisables. Depuis 1987, l'I.R.M. est surtout basée sur le proton, noyau d'hydrogène très abondant dans le corps humain.

La création du « signal R.M.N. » se fait en deux temps. Le corps examiné est d'abord placé dans un puissant champ magnétique (de 5 000 à 20 000 gauss) qui aligne les protons dans l'axe du champ. Un deuxième champ magnétique oscillant à une certaine fréquence perturbe l'équilibre et déclenche une bascule des axes de rotation des noyaux. Lorsque l'excitation cesse, le système ainsi perturbé revient à l'état initial et réémet un signal (restitution d'énergie) pendant le temps du retour à l'équilibre (temps de relaxation). Des codages spatiaux utilisant des gradients de champ magnétique permettent de mesurer le signal point par point et de reconstruire l'image d'une coupe.

L'imagerie par résonance magnétique dépend de paramètres multiples, ce qui fait sa valeur pour tenter de « caractériser » les tissus examinés : la densité de protons, les « temps de relaxation » qui dépendent de la structure chimique moléculaire, les flux sanguins ou capillaires et d'autres facteurs interviennent. L'examen apparaît sans danger, sauf pour les porteurs de pacemaker, de prothèses métalliques ou de clips ou les malades[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Maurice LAVAL-JEANTET : professeur, maître de conférences agrégé, chef du service de radiologie à l'hôpital Saint-Louis, Paris

Classification

Pour citer cet article

Maurice LAVAL-JEANTET. IMAGERIE MÉDICALE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

DÉTECTEURS DE PARTICULES

- Écrit par Pierre BAREYRE, Jean-Pierre BATON, Georges CHARPAK, Monique NEVEU, Bernard PIRE

- 10 978 mots

- 12 médias

...efficacité aux rayons γ due à l'iode, et de son prix modéré qui permet de réaliser des cristaux d'un diamètre de 40 à 50 centimètres indispensables pour l' imagerie nucléaire médicale. C'est d'ailleurs là que son usage est le plus répandu. Avec un ensemble de photomultiplicateurs recueillant les impulsions... -

ANTIMATIÈRE

- Écrit par Bernard PIRE, Jean-Marc RICHARD

- 6 931 mots

- 4 médias

L'utilisation des positons dans le domaine médical est sans doute l'application la plus spectaculaire de l'antimatière.La tomographie par émission de positons (T.E.P.) permet d'observer in vivo et de façon quantitative des processus biochimiques et physiologiques divers. On peut ainsi étudier le... -

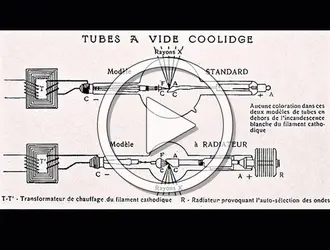

BÉCLÈRE ANTOINE (1856-1939)

- Écrit par Guy PALLARDY

- 967 mots

- 3 médias

Bachelier à dix-sept ans après de brillantes études au lycée Bonaparte (l'actuel lycée Condorcet), Antoine Béclère envisage l'École normale supérieure, puis se dirige vers les études de médecine, encouragé par l'exemple de son père, Claude Béclère, descendant de cultivateurs bourguignons, qui exerçait...

-

CANCER - Cancer et santé publique

- Écrit par Maurice TUBIANA

- 14 762 mots

- 8 médias

L'imagerie médicale a été révolutionnée par les ordinateurs. À la radiologie classique, devenue plus performante, sont venus s'ajouter grâce à eux le scanner, la résonance magnétique, les ultrasons (échographie), la scintigraphie avec isotopes radioactifs, notamment avec les isotopes émetteurs de ... - Afficher les 32 références

Voir aussi

- PIXEL

- SCINTIGRAPHIE ou GAMMAGRAPHIE, médecine

- DÉPENSES DE SANTÉ

- TRACEURS RADIOACTIFS ou RADIOTRACEURS

- RADIOGRAPHIE

- CONTRASTE

- RADIOLOGIE

- ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

- PONCTION

- DAMADIAN RAYMOND (1936-2022)

- RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

- DOPPLER-FIZEAU EFFET, applications médicales

- INFORMATIQUE, biologie et médecine

- SCANNER, médecine

- RADIOSCOPIE

- EXPLORATION FONCTIONNELLE

- VAISSEAUX SANGUINS

- IRM (imagerie par résonance magnétique) ou RMN (résonance magnétique nucléaire), applications biomédicales

- TOMOGRAPHIE

- GÉNIE BIOMÉDICAL ET BIO-INGÉNIERIE

- IMAGE NUMÉRIQUE

- VOXEL