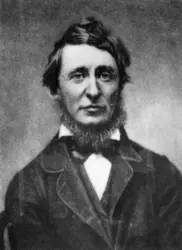

THOREAU HENRY DAVID (1817-1862)

Écriture de soi, écriture de la nature

Moins motivé par la transformation de la société que par le corps à corps avec le langage, Thoreau rédige sept versions de Walden de 1846 à 1854. Afin de raviver le pouvoir évocateur des mots, il recourt à l'étymologie, fait surgir des sens oubliés, définit ses termes, utilise un vocabulaire archaïque ou indigène ; il s'engage parfois dans une rêverie sur la sonorité des mots, sur la forme des lettres et leur expressivité. Ce travail poétique vise à créer une langue personnelle, sensuelle, qui permette l'énonciation de la subjectivité. L'écriture exploratoire s'ouvre aux zones d'ombre de l'écrivain, à ce qui n'est pas maîtrisé en lui et accepte le risque de l'obscurité. Le texte poétique fait craquer le carcan des intentions moralisatrices pour laisser entendre le deuil d'objets perdus, sur fond de désespoir contenu. La description des paysages dans lesquels il se projette l'aide à s'approcher de l'inconnu en lui.

L'immense Journal révèle un besoin quotidien d'écriture. Après 1850, il devient un projet littéraire indépendant un « journal météorologique de l'esprit » où l'écrivain consigne les fluctuations de sa pensée au rythme des saisons, mais s'abstient de toute confidence. Dans ce qui devient le lieu d'une réflexion sur soi et sur sa relation à la nature, Thoreau s'interroge sur la perception du monde et sa représentation. L'écriture fragmentaire, instable, contradictoire, témoigne ici d'une pensée en mouvement.

Thoreau a aussi pris le temps de canaliser sa pensée et de rédiger des récits de voyage pour des magazines ; ils ont été regroupés en livre après sa mort. Les Forêts du Maine (The Maine Woods) raconte ses excursions dans la nature primitive du Nord-Est, sa confrontation avec la montagne inhospitalière et ses contacts avec un guide indien dont il veut partager le savoir sur la forêt. Cap Cod offre la vision de l'horizontalité lugubre d'un paysage marin où il rencontre épaves et cadavres : de froides descriptions de plages rendent compte de cette « vaste morgue » ; il y joint des anecdotes sur les habitants et des considérations sur l'histoire de la province.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel GRANGER : professeur de littérature américaine à l'université de Lyon-II-Lumière

Classification

Pour citer cet article

Michel GRANGER. THOREAU HENRY DAVID (1817-1862) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

WALDEN, Henry David Thoreau - Fiche de lecture

- Écrit par Marc CERISUELO

- 728 mots

- 1 média

Henry David Thoreau (1817-1862) est assurément avec Ralph Waldo Emerson (1803-1882) le plus célèbre des intellectuels, écrivains et philosophes, qui ont contribué à l'affirmation de la culture américaine et ont fait du transcendantalisme le courant philosophique majeur d'une tradition...

-

CAVELL STANLEY (1926-2018)

- Écrit par Sandra LAUGIER

- 1 165 mots

- 1 média

Né 1er septembre 1926 à Atlanta (Georgie), Stanley Cavell, après avoir étudié et enseigné à Harvard et à Berkeley, est devenu professeur à Harvard University, où s'est déroulée toute sa carrière. Il représente, par sa revendication d'une voix philosophique de l'Amérique, un courant tout à fait original...

-

DÉSOBÉISSANCE CIVILE

- Écrit par Christian MELLON

- 2 261 mots

- 2 médias

C'est à l'écrivain américain Henry David Thoreau (1817-1862) que l'on attribue la paternité de l'expression civil disobedience, dont l'expression française « désobéissance civile » est la traduction. En 1846, ayant refusé de payer l'impôt à un État dont il... -

ÉCOLOGISTE MOUVEMENT

- Écrit par Bruno VILLALBA

- 12 350 mots

- 5 médias

...préoccupés de la préservation des paysages et des ressources. John Muir (1838-1914) créa ainsi le Sierra Club en 1892 pour protéger la Sierra Nevada. L’œuvre d’Henry David Thoreau (1817-1962) valorisait une certaine éthique de la mesure de l’homme dans ses liens avec la nature. Ce courant, marqué par le ... -

NATURE WRITING, littérature

- Écrit par Yves-Charles GRANDJEAT

- 3 665 mots

- 3 médias

La prise de conscience croissante, par le grand public et par les politiques, de l’urgence de la crise climatique et écologique qui menace notre planète nourrit un intérêt croissant pour les « écrivains de la nature », soit en anglais, puisque cette tradition nous vient principalement des États-Unis,...

Voir aussi