BRATISLAVA, anc. PRESBOURG

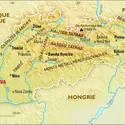

Depuis la scission de la Tchécoslovaquie, le 1er janvier 1993, Bratislava (425 500 hab. en 2003) est devenue la capitale de la République slovaque. Au bord du Danube, à proximité des frontières autrichienne et hongroise, la ville se trouve dans une position excentrée par rapport au territoire national. À l’extrémité des Petites Carpates, en aval du confluent de la Morava, la ville est née sur un défilé rocheux qui rend le fleuve aisément franchissable. Au contact de plusieurs régions (Carpates, plaine danubienne, bassins de Vienne et de Moravie) et à la croisée de grandes routes, Bratislava (Pozsony en hongrois, Presbourg en allemand) a joué un rôle important au cours de l’histoire.

À partir de 1536, la ville a été capitale royale de la Hongrie (jusqu’en 1783), puis siège de la Diète et résidence du primat, l’archevêque d’Esztergom (jusqu’au début du xixe s.). De 1563 à 1830, les rois et reines de Hongrie y ont été couronnés dans la cathédrale gothique Saint-Martin. Sous le règne de l’impératrice Marie-Thérèse, la ville démolit ses murailles et se couvre de palais baroques ; elle atteint 33 000 habitants en 1782. Enjeu stratégique durant les guerres napoléoniennes, Presbourg voit sa citadelle détruite par un incendie en 1811. Avec la révolution industrielle et le développement des transports modernes (navigation fluviale et chemin de fer), les premières manufactures s’implantent et la ville compte 80 000 habitants au milieu du xixe siècle. En janvier 1919, la ville, qui prend le nom de Bratislava, devient partie intégrante de la nouvelle Tchécoslovaquie et s’épanouit en tant que principal centre politique, économique et culturel slovaque. Bratislava est promue en 1938 capitale d’un État slovaque, satellite de l’Allemagne ; elle le reste jusqu’en 1945. Sous le régime communiste, la ville poursuit son développement économique et culturel en accueillant de nombreuses industries et les principales institutions de formation et de recherche slovaques (université Comenius, Académie des sciences). La croissance urbaine, rapide (200 000 hab. en 1949, 440 000 en 1990), s’accompagne d’une extension du périmètre urbain, sous la forme de zones industrielles et de grands ensembles d’habitation, comme le quartier de Petržalka, sur la rive droite du fleuve.

Depuis l’accession de la Slovaquie à l’indépendance, Bratislava est devenue un pôle urbain dynamique, concentrant les fonctions politiques (Parlement, gouvernement), administratives et culturelles, et attirant l’essentiel des investissements étrangers. Elle reste le premier pôle industriel du pays, avec une raffinerie et un complexe pétrochimique (Slovnaft), des usines de construction automobile (Volkswagen), de l’optique, des industries électrotechniques et alimentaires.

Sur la rive gauche, en contrebas de la citadelle, la vieille ville, de style baroque, se dispose en ordre serré. La plupart des monuments du centre historique en cours de restauration (églises gothiques et baroques, palais primatial, demeures aristocratiques du xviiie s.) datent de l’époque royale. Autour d’un noyau urbain sous-dimensionné pour une ville de cette importance s’étendent, le long des voies ferrées et en bordure du port fluvial, les emprises industrielles et les zones d’habitat ouvrier de l’ère communiste.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marie-Claude MAUREL : directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales

Classification

Pour citer cet article

Marie-Claude MAUREL. BRATISLAVA, anc. PRESBOURG [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

DANUBE

- Écrit par Laurent TOUCHART

- 2 513 mots

- 2 médias

...Danube quitte le monde germanique et alpin pour entrer dans le milieu carpatique. Le fleuve pénètre d'abord en Slovaquie, dont il arrose la capitale, Bratislava (447 000 habitants en 2005). Après la prise de Budapest par les Ottomans en 1541, la ville était devenue la capitale de la Hongrie des Habsbourg,... -

SLOVAQUIE

- Écrit par Fedor BALLO, Jaroslav BLAHA, Universalis, Michel LARAN, Marie-Claude MAUREL

- 9 282 mots

- 8 médias

...Bystrica), mais aussi les régions agricoles de Slovaquie méridionale (Komárno) enregistrent de forts taux de chômage. Au contact de Vienne, la région de Bratislava a attiré les trois quarts des investissements étrangers et réalise 25 % du PIB national, alors que très peu d'investissements étrangers ont... -

TCHÉCOSLOVAQUIE

- Écrit par Marie-Elizabeth DUCREUX, Michel LARAN, Jacques RUPNIK

- 12 946 mots

- 10 médias

...Slovaques occupaient dans les organes centraux une place autrement importante. D'où un bilan de la fédéralisation malgré tout positif pour les Slovaques : Bratislava devenait « capitale » de la Slovaquie et siège du gouvernement slovaque. Avec la multiplication des appareils administratifs en Slovaquie furent...

Voir aussi