AMMONOÏDÉS

Évolution des Ammonoïdés

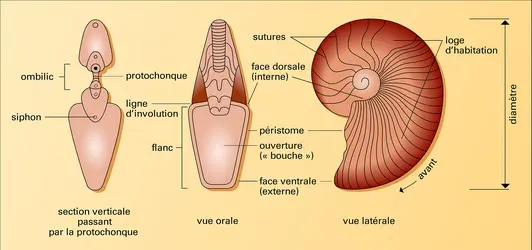

Pour expliquer l'origine des Ammonoïdés (à partir des Nautiloïdés), les paléontologistes proposent deux théories incompatibles. Ou bien les Ammonoïdés dériveraient d'un groupe de Nautiloïdés (Silurien) à siphon médian mais à coquille involute, ou bien l'évolution aurait eu pour point de départ un groupe très particulier, les Bactritidés (Dévonien inférieur), dont la coquille est rectiligne avec siphon marginal (ventral).

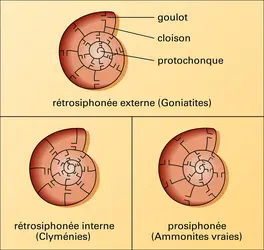

Quoi qu'il en soit, les premiers Ammonoïdés apparaissent au Dévonien inférieur avec des formes à siphon ventral et à suture simple. Ces animaux prennent une grande importance numérique au Carbonifère. Ils constituent l'ordre des Goniatitida, où apparaissent bientôt des types de suture plus complexes. En même temps, mais exclusivement au Dévonien, les Clymeniida envahissent les mers : ils ont une suture tu type « goniatite », mais le siphon est dorsal, c'est-à-dire à l'intérieur.

Dès le Carbonifère inférieur, un groupe de Goniatites qui constituent le sous-ordre des Prolécanitines prend une importance phylogénétique toute particulière. En effet, les formes permiennes présentent une suture de type « cératite ». On s'accorde à penser que c'est à partir de ce groupe paléozoïque qu'ont évolué les Ceratitida. Une véritable explosion adaptative caractérise ce groupe au Trias (cette époque est souvent appelée l'âge des Cératites).

Brutalement, à la limite du Trias et du Jurassique (Rhétien), les Cératites disparaissent. Une seule famille subsiste, les Monophyllitidés à suture de type « ammonite ». Un groupe semble émerger de cette famille, ce sont les Phylloceratina, dont la suture est incontestablement ammonitique, tandis qu'un peu plus tard un autre ensemble évolue à partir de ce dernier groupe : les Lytoceratina. Ces deux sous-ordres vont donner naissance, pendant tout le Jurassique et le Crétacé, aux différentes familles qui forment le sous-ordre des Ammonitina (Ammonites vraies). Ces émissions successives de formes à partir des deux stocks principaux sont un exemple de la théorie itérative de l'évolution formulée par Salfeld (1922).

Au Crétacé, le groupe des Lytoceratina compte des formes dites déroulées, c'est-à-dire à coquille droite (ou tout au moins à tours non jointifs). Bien que leur apparition se produise avant l'extinction totale des Ammonitida, on pense qu'il ne s'agit pas là d'un caractère léthal.

La disparition brutale des Ammonites pose un problème qu'il semble difficile de voir un jour résolu. Plusieurs hypothèses ont été formulées pour l'expliquer : changement de climat, prédateurs nombreux, épidémies, etc. Il apparaît aussi intéressant d'en rechercher la cause dans des changements rapides de la répartition et des profondeurs du domaine marin, changements d'origine tectonique, sans doute (E. Basse, 1952).

Le domaine laissé libre par les Ammonoïdés sera de nouveau occupé par les Nautiloïdés.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre CLAIRAMBAULT : professeur

Classification

Pour citer cet article

Pierre CLAIRAMBAULT. AMMONOÏDÉS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

CÉPHALOPODES

- Écrit par Geneviève TERMIER, Henri TERMIER

- 3 428 mots

- 4 médias

Cegroupe (Dévonien XVII-Crétacé) montre un phragmocône enroulé à siphon mince marginal externe (« ventral »). Un opercule à une ou deux valves, l'aptychus, peut clore la coquille. La suture cloisonnaire offre un dessin complexe. L'évolution rapide a donné des formes utiles en ... -

TRIAS

- Écrit par Jean-François DECONINCK

- 968 mots

Le Trias représente le premier système du Mésozoïque (ère secondaire) et s'étale de — 251 (± 0,4) millions d'années (Ma) à — 199,6 (± 0,3) Ma, soit une durée de quelque 52 Ma. Ce terme a été défini pour la première fois par Friedrich August von Alberti pour désigner trois formations connues dans...

Voir aussi