ZÉOLITES

Le terme zéolite, retrouvé pour la première fois dans la littérature scientifique du xviiie siècle, est dérivé des deux mots grecs zein (bouillir) et lithos (pierre). L'origine de cette désignation reposait sur l'observation faite par le baron A. F. Cronstedt que, pendant un chauffage rapide, certains minéraux semblaient fondre et bouillir en même temps, en dégageant une quantité énorme de vapeur d'eau. Ce phénomène d'intumescence pouvait en outre être répété après l'exposition du minéral à l'air humide. Pendant cette même période, il a été découvert que ces zéolites naturelles étaient utilisables dans l'adoucissement des eaux dures et, par conséquent, avaient des propriétés d'échangeur de cations.

C'est seulement à partir de 1920 qu'on a mis en évidence le fait que ces matériaux étaient capables d'absorber des vapeurs organiques. On s'est également rendu compte que certaines de ces zéolites naturelles pouvaient fonctionner comme de véritables tamis de molécules, d'où leur nom générique de tamis moléculaire. Et même, la chabasie, un minéral appartenant à la famille des zéolites naturelles, est capable dans sa forme déshydratée, de « sorber » rapidement des vapeurs alcooliques, tandis que d'autres molécules organiques d'une taille plus grosse (comme le benzène et l'acétone) ne sont pas acceptées par cette structure.

L'étude systématique des zéolites naturelles et de leurs propriétés, comme tamis moléculaire et échangeur de cations, a été commencée par R. M. Barrer et ses collaborateurs vers 1930. De plus, cette même équipe de chercheurs a préparé pour la première fois des zéolites synthétiques. Depuis lors, toutes les grandes compagnies chimiques et pétrolières ont eu des activités dans ce domaine et ne cessent de déposer des brevets sur la préparation et les applications de zéolites nouvelles. Jusqu'à présent, toutes les zéolites naturelles ont été synthétisées, et, en outre, plusieurs nouvelles zéolites synthétiques, dont la structure n'existe pas dans la nature, sont connues. Entre-temps, toute une gamme de zéolites synthétiques a trouvé des applications industrielles comme échangeur de cations, tamis moléculaire, catalyseur et épurateur chimiques. En 1983, l'étude des zéolites est un domaine scientifique et industriel en plein développement.

Structure des zéolites

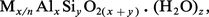

Chimiquement, les zéolites (naturelles ou synthétiques) sont des aluminosilicates hydratés de composition

M étant un cation échangeable de valence n et (H2O)z représentant l'eau d'hydratation. Leur structure, ou leur réseau cristallin, est constituée par des enchaînements tridimensionnels de tétraèdres SiO4 et A1O-4 liés par leurs sommets. Les cations M, neutralisant les charges négatives des tétraèdres A1O-4, peuvent être échangés par d'autres cations, au contact d'une solution saline appropriée.

La charpente d'aluminosilicate, formée par ces enchaînements tridimensionnels, délimite un espace vacant. Cet espace est organisé en un réseau complexe de pores, cages et cavités. Les molécules d'eau occupant normalement ce réseau poreux peuvent être remplacées par des molécules de taille inférieure à la dimension des pores. Certaines zéolites peuvent aussi être synthétisées avec d'autres tétraèdres (comme GeO4, GaO-4 et PO+4) qui se substituent partiellement ou complètement aux tétraèdres SiO4 et/ou A1O-4. Pour une même structure, ceci peut provoquer des changements dans les dimensions des pores et des cages.

Les chaînes de tétraèdres forment des arrangements caractéristiques, soit des anneaux, soit des polyèdres, qui se retrouvent dans plusieurs types de zéolites. On classe donc dans un même groupe les zéolites présentant un motif structural donné. Ainsi, la classification en 7 groupes de W. M.[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre Auguste JACOBS : chargé de cours à l'université catholique de Louvain( Belgique), maître de recherche au Fonds de la recherche scientifique de Belgique

Classification

Pour citer cet article

Pierre Auguste JACOBS. ZÉOLITES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 14/03/2009

Médias

Autres références

-

ANALCIME

- Écrit par Michel GIBERT

- 386 mots

Du grec analkis (faible), allusion au fait que l'analcime (ou analcite) s'électrise peu par friction.

De formule brute [Si2AlO6]Na,H2O, l'analcime est une des zéolites les plus communes. Elle peut être assimilée à un feldspathoïde dans les laves alcalines sous-saturées et, moins...

-

CHIMIE - Histoire

- Écrit par Élisabeth GORDON , Jacques GUILLERME et Raymond MAUREL

- 11 186 mots

- 7 médias

...que l'on cherche à remplacer par des matériaux moins coûteux), les alliages, les oxydes métalliques et les catalyseurs acides. Dans ce dernier domaine, les zéolithes (fig. 2), solides poreux dont on peut régler la taille et la dimension des cavités, trouvent de nombreuses applications aussi bien dans... -

EAU - Propriétés physico-chimiques

- Écrit par Antoine POTIER

- 2 238 mots

- 4 médias

Leszéolites naturelles ou artificielles, échangeurs d'ions minéraux et tamis moléculaires, forment des cages dans lesquelles l'eau est piégée. Ce sont des alumino-silicates. Le zéolite « A » Na12[(AlO2)12(SiO2)12]peut capter 27 H2O qu'il perd progressivement quand la température... -

INTERFACES

- Écrit par Simone BOUQUET et Jean-Paul LANGERON

- 8 287 mots

- 8 médias

L'adsorption est exploitée comme méthode de pompage. Il est possible de fixer des quantités très importantes de gaz sur des zéolites (tamis moléculaires) refroidis à l'azote liquide. Le phénomène est réversible et les pompes sont régénérées par retour à la température ambiante. Les zéolites présentent... - Afficher les 12 références