SIGILLOGRAPHIE

Utilisation scientifique du sceau

Depuis le xviie siècle, en France d'abord, dans les pays limitrophes ensuite, des études systématiques ont été entreprises. Considérée à l'origine comme un chapitre de l'étude des diplômes ou chartes anciennes, la sigillographie prétend au titre de science fondamentale en raison des enseignements qu'elle apporte.

La critique d'un document scellé comporte, de nos jours comme autrefois lorsqu'il était contesté en justice, l'examen attentif, l'expertise du sceau. S'il est authentique, l'acte l'est aussi ; suspect ou décidément faux, il ouvre aux érudits des perspectives encore plus attirantes sur les circonstances dans lesquelles cette forgerie fut faite. Il en est de même des matrices : si elles sont vraies, ce sont d'émouvants témoins ; si elles sont des surmoulages, elles permettent de connaître le type du sceau original qui a servi à les faire.

Plus que la succession des souverains ou des princes, ce que l'on attend des sceaux, c'est une connaissance authentique de la vie de nos ancêtres. L'apparition des bailliages ou des sénéchaussées, des châtellenies, des prévôtés, juridictions administratives ou judiciaires qui conditionnent tout le quotidien ; la distinction entre sceau privé et sceau authentique, et le développement de la juridiction gracieuse ; la capacité de la femme mariée jouissant ou non d'un sceau personnel, autant de questions qui méritent d'être éclairées.

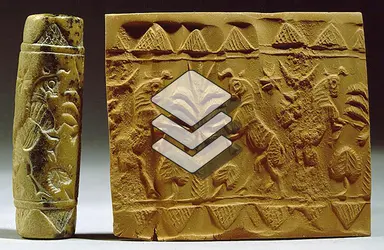

La philologie pourrait tirer parti des légendes des sceaux. L'histoire de l'art et l'archéologie n'ont encore fait qu'effleurer le sujet : urbanisme, architecture militaire, civile, religieuse ; navigation ; exercice des métiers ; armement des chevaliers ; bannières, étendards, flammes, pennons ; race des chevaux, façon de monter, étriers et éperons ; évolution de la lance, de l'épée, du casque, du bouclier ; oiseaux et chiens de chasse ; costume et insignes royaux, couronne, sceptre, main de justice, trône d'architecture, siège en X avec protomés d'animal. L'énumération pourrait continuer avec le costume féminin et ecclésiastique, le bestiaire et la flore représentés dans les sceaux, et, toujours, quel que soit le scepticisme initial, il faut bien reconnaître que le sceau ne peut ni se tromper ni nous tromper : « nec fallit nec fallitur », écrivaient les érudits du xviie siècle.

Le sociologue pourrait étudier les sceaux au même titre que les armoiries : la dimension, pour être régie par des lois tacites, n'en est pas moins rigoureusement proportionnée au rang social du titulaire. Personne, sur ce point, n'ose contrevenir à l'usage. Pour être plus rares que les armes parlantes, les motifs gravés en rapport direct avec le nom du titulaire sont assez fréquents dans les sceaux des bourgeois ou même des grands seigneurs, tels le char des Carrare et les rats de la ville d'Arras.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Yves METMAN : conservateur aux Archives nationales

Classification

Pour citer cet article

Yves METMAN. SIGILLOGRAPHIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

GLYPTIQUE

- Écrit par Mathilde AVISSEAU, Josèphe JACQUIOT

- 5 306 mots

- 3 médias

...à la décoration des croix, des châsses, des reliquaires, des calices et des ciboires, voire des vêtements sacerdotaux et des évangéliaires. En outre, elles conservèrent leur antique usage de sceaux : certains actes des rois Pépin et Carloman furent même scellés avec des gemmes représentant Auguste, Diane,... -

HÉRALDIQUE

- Écrit par Michel PASTOUREAU

- 6 531 mots

C'est essentiellement par l'usage dusceau que cet emploi des armoiries s'est étendu aux non-combattants. Très tôt, en effet, les chevaliers ne se contentèrent pas de faire peindre les armoiries qu'ils avaient adoptées sur leur bouclier ; ils les firent également figurer sur leur bannière... -

PERSE - Arts

- Écrit par Pierre AMIET, Ernest WILL

- 11 914 mots

- 28 médias

...appelons des tablettes. Il restait à les définir par des signes d'écriture proprement dite, à peine attestés à Suse, mais pleinement élaborés à Uruk. Ces documents étaient garantis par l'apposition de sceaux désormais cylindriques qui furent le vrai banc d'essai des autres arts graphiques. À côté des...

Voir aussi