ASTÉRIDES

Biologie : les Astérides dans leur milieu

Bien que l'on oppose, au sein des Échinodermes, les formes fixées plus anciennes (Pelmatozoaires) aux formes libres plus « modernes » (Éleuthérozoaires), les caractéristiques biologiques de ce groupe demeurent, pour l'essentiel, celles d'espèces benthiques sédentaires : persistance d'une symétrie radiaire corrélative du développement d'un système nerveux diffus et peu centralisé ; locomotion limitée ; nutrition fréquemment microphage ; reproduction sans rapprochement des sexes avec libération des gamètes au hasard dans le milieu.

Cependant, par leur vélocité plus grande et leur nutrition macrophage, les Astéries apparaissent comme les Échinodermes les plus nettement dégagés des contingences de la vie sédentaire. Il n'en demeure pas moins que l'organisation de leurs principaux systèmes organiques respecte la relative stabilité anatomique de l'embranchement ainsi que son originalité et son « non-conformisme » sur le plan fonctionnel.

La paroi du corps : barrière élaborée et zone d'échanges

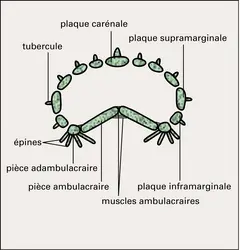

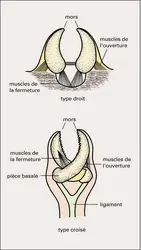

La texture tégumentaire des étoiles de mer est très variable d'une espèce à l'autre, mais sa structure histologique est constante : un épiderme cilié recouvre un derme conjonctif à l'intérieur duquel sont sécrétés des ossicules calcaires. Ceux-ci apparaissent sous forme de spicules de calcite au sein de cellules spécialisées, les scléroblastes ; la structure se complique au fur et à mesure de la transformation du scléroblaste en un énorme syncitium dans lequel le spicule reste inclus. Le squelette tégumentaire répond à un schéma type qui n'est interprétable que chez une très jeune Astérie et qui se complique au cours de la croissance de l'animal par adjonction de plaques nouvelles ou apparition d'appendices variés (tubercules, épines...). Le tégument porte en outre de minuscules organes préhensiles en forme de pince, les pédicellaires, qui assurent l'hygiène de la paroi du corps.

Quelle que soit la texture définitive du squelette, les ossicules dermiques ne fusionnent jamais et restent contigus. À la mort de l'animal ils se disjoignent ; aussi la structure des Astérides est-elle exceptionnellement conservée au cours de la fossilisation, expliquant l'indigence de nos connaissances sur l'organisation des espèces éteintes.

Les mouvements ciliaires déterminent, à le surface du corps, des courants centrifuges sauf au niveau des gouttières ambulacraires. Cette circulation d'eau joue un rôle respiratoire essentiel ; des adaptations locales facilitent la diffusion de l'oxygène vers le liquide cœlomique qui en assure la distribution vers les tissus : les pieds ambulacraires ont un rôle respiratoire important ; les papules sont de petites vésicules saillantes à la surface du tégument et contiennent une évagination du cœlome, dont le liquide est lui-même animé de mouvements circulatoires ; chez les Phanérozonides, les papules sont regroupées dans des « chambres nidamentaires » où l'eau circule grâce à des mouvements musculaires pariétaux.

Le tégument des Astérides n'a aucune aptitude à contrôler les échanges d'eau et d'ions minéraux à travers la paroi du corps ; l'absence d'osmorégulation leur interdit la colonisation d'habitats à salinité variable et les confine exclusivement au milieu marin plus stable.

Système nerveux et sensibilité

Le système nerveux est un réseau sous-épidermique de neurones (type épithélio-neurien), plus dense sur la face orale, et présentant quelques concentrations locales : un anneau oral et cinq « nerfs » radiaires qui courent au fond des gouttières ambulacraires.

En dépit de cette structure diffuse et peu centralisée, le système nerveux assure une certaine coordination, notamment au cours de la locomotion et des mouvements[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Yves TURQUIER : professeur de biologie marine à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Pour citer cet article

Yves TURQUIER. ASTÉRIDES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ÉCHINODERMES

- Écrit par Geneviève TERMIER, Henri TERMIER, Andrée TÉTRY

- 6 654 mots

- 9 médias

...des rayons, des rainures ou des champs qui divisent la surface du test en 10 secteurs, 5 radius et 5 interradius. Chez les formes à symétrie rayonnée ( Astéries, Oursins), les 5 aires radiales sont marquées par des tentacules locomoteurs ou respiratoires, les podia (petit pied), ou ambulacres ; les...

Voir aussi