AÉRONOMIE

Action du rayonnement solaire

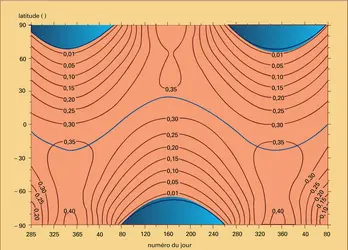

Si le Soleil se comportait comme un corps noir parfait, il suffirait de connaître sa température d'émission pour décrire tout le spectre à l'aide de la loi de Planck relative à l'émission d'un corps noir. La nature est cependant plus complexe, et l'approximation d'un corps noir ne permet en tout cas pas de rendre compte correctement du flux de l'énergie solaire représenté à la figure 3. La courbe en grisé correspond à une flambe solaire qui est une manifestation de l'activité solaire. Il est clair que des variations énormes peuvent se présenter aux longueurs d'onde inférieures à 10 nm. En réalité, tout le spectre solaire au-dessous de 175 nm est l'objet de variations importantes. Le flux total d'énergie électromagnétique provenant du Soleil et arrivant au sommet de l'atmosphère terrestre à une unité astronomique (l'unité astronomique est par définition le demi-grand axe de l'ellipse de rotation de la Terre autour du Soleil, soit 149 598 600 km) est appelé constante solaire, dont on cherche maintenant à déterminer la variation éventuelle. Sa valeur est de 1,367 × 103 W . m—2. Cet éclairement provient essentiellement des longueurs d'onde supérieures à 300 nm. Comme l'éclairement varie inversement avec le carré de la distance Terre-Soleil, une variation géométrique de la constante solaire se produit au cours de l'année. Ainsi, en janvier, la constante solaire atteint sa valeur maximale de 1,41 × 103 W . m—2 et, en juillet, la valeur minimale est de 1,32 × 103 W . m—2. Cette variation n'a aucun rapport avec des variations physiques dans le Soleil, mais résulte uniquement de la position relative du système Terre-Soleil. Les variations de l'éclairement au cours d'une année sont montrées sur la figure 4 pour un éclairement incident pris arbitrairement égal à un, à une distance d'une unité astronomique. Cette figure est valable pour toutes les longueurs d'onde avant qu'elles ne soient éventuellement absorbées par des constituants atmosphériques.

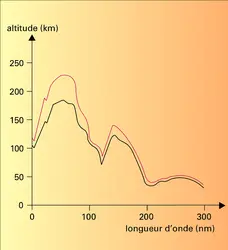

Le rayonnement solaire peut avoir trois types d'interaction avec les constituants atmosphériques. Tout d'abord, il peut être absorbé pour certaines longueurs d'onde si les sections efficaces d'absorption sont suffisamment élevées et si le nombre d'espèces absorbantes est suffisant pour atténuer l'intensité du rayonnement disponible au sommet de l'atmosphère. Ce rayonnement absorbé excite les atomes ou molécules qui, à ce moment, chauffent l'atmosphère, ou émettent des photons d'énergie égale (résonance) ou inférieure (fluorescence) à l'énergie incidente. Ensuite, le rayonnement peut également dissocier certaines molécules, si son énergie est suffisante. Finalement, aux énergies plus grandes, le rayonnement peut ioniser les molécules et les atomes en leur arrachant un ou deux électrons. Ces processus d'absorption, de dissociation et d'ionisation dépendent de la nature des constituants soumis au rayonnement solaire et de leurs concentrations respectives. Pour caractériser l'action du rayonnement solaire, on utilise une grandeur sans dimension, appelée épaisseur optique (fig. 5) dont la valeur unitaire correspond à l'altitude à laquelle l'effet du rayonnement est maximal. On constate ainsi que l'hétérosphère est surtout sensible au rayonnement ultraviolet de longueur d'onde inférieure à 175 nm, tandis que l'homosphère est affectée par le rayonnement de plus grande longueur d'onde.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Gaston KOCKARTS : chef de département à l'Institut d'aéronomie spatiale

Classification

Pour citer cet article

Gaston KOCKARTS. AÉRONOMIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BLAMONT JACQUES (1926-2020)

- Écrit par Marie-Lise CHANIN

- 1 128 mots

- 1 média

...la faculté des sciences de Paris, il fonde en 1958 le premier laboratoire français consacré à la recherche scientifique depuis l’espace : le Service d’aéronomie. Il en sera le directeur de 1962 à 1985. Chargé de la contribution française à l’Année géophysique internationale (AGI, juillet 1957-décembre...

Voir aussi

- IONISATION

- RAYONNEMENT SOLAIRE

- EXOSPHÈRE

- HOMOSPHÈRE

- HÉTÉROSPHÈRE

- MÉSOSPHÈRE & MÉSOPAUSE

- TROPOSPHÈRE & TROPOPAUSE

- STRATOSPHÈRE & STRATOPAUSE

- THERMOSPHÈRE

- TEMPÉRATURE, météorologie et climatologie

- ABSORPTION ATMOSPHÉRIQUE

- DISSOCIATION MOLÉCULAIRE ÉNERGIE DE

- ÉCLAIREMENT

- VENT SOLAIRE

- CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE ou CHAMP GÉOMAGNÉTIQUE

- CYCLE SOLAIRE

- MONTRÉAL PROTOCOLE DE (1987)

- ACTIVITÉ SOLAIRE

- ATMOSPHÈRE, chimie

- ATMOSPHÈRE, planétologie

- PHOTODISSOCIATION

- CONSTANTE SOLAIRE

- CHLOROFLUOROCARBURES (CFC)

- POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ou POLLUTION DE L'AIR