PHOTOÉLECTRIQUE EFFET

Photoconductivité

Technique de la photoconductivité

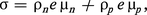

La photoconductivité a été découverte en 1873 par W. Smith, mais elle n'a pas pris la même importance théorique que l'émission photoélectrique lors de l'établissement de la théorie des quanta. Son intérêt apparut d'abord sur le plan technique pour détecter la lumière, en concurrence avec la photo émission dans le domaine visible, et pratiquement sans concurrence dans l'infrarouge de 2 μm à 300 μm. La photoconductivité n'est observable que pour une classe restreinte de corps, les semiconducteurs. La conductivité d'un corps peut s'écrire :

Pour aller plus loin dans l'infrarouge, on utilise des semiconducteurs dopés. Dans les semiconducteurs négatifs, ou n, on a introduit des impuretés qui possèdent un électron de plus que les atomes normaux du semiconducteur et créent des centres donneurs dans la bande interdite Eg. Ces centres peuvent transmettre un électron à la bande de conduction si un photon leur fournit une énergie suffisante. Dans le cas des semiconducteurs p, des impuretés, qui possèdent un électron de moins que l'atome normal, acceptent des électrons de la bande de valence en y créant des trous positifs. Le seuil photoélectrique dans les semiconducteurs n est la distance Ed du niveau donneur à la bande de conduction et, dans les semiconducteurs p, la distance Ea du niveau accepteur à la bande de valence. Les longueurs d'onde limites détectables sont ainsi 11 μm pour Ge dopé à l'or, 40 μm pour Ge dopé au Zn, et on descend même jusqu'à quelque 0,5 mm avec InSb dopé (cf. infra).

Courant d'obscurité et utilisation de la photoconductivité pour la détection de la lumière

La conductivité d'un semiconducteur non éclairé n'est nulle qu'au zéro absolu et l'agitation thermique peut susciter l'existence de porteurs par les mêmes mécanismes que l'absorption de photons. La mesure d'un flux lumineux par photoconductivité est effectuée en plaçant l'élément semiconducteur sous tension et en mesurant l'augmentation du courant due à l'éclairement. Cette mesure peut être rendue très sensible en modulant le faisceau lumineux et en amplifiant la composante du courant qui est en synchronisme avec la modulation. Mais, de toute façon, la détection du courant photoélectrique est d'autant plus facile que le courant d'obscurité est plus faible. En effet, tout courant fluctue autour de sa valeur moyenne avec une amplitude qui augmente avec cette valeur. Si on désigne par hν0 le seuil photoélectrique du semiconducteur[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre VERNIER : professeur à l'université de Dijon

Classification

Pour citer cet article

Pierre VERNIER. PHOTOÉLECTRIQUE EFFET [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

DÉTECTEURS DE PARTICULES

- Écrit par Pierre BAREYRE, Jean-Pierre BATON, Georges CHARPAK, Monique NEVEU, Bernard PIRE

- 10 978 mots

- 12 médias

...permettaient de localiser les particules. L'intérêt de ce compteur monofil subsiste pour la détection des rayons X mous. Ceux-ci produisent dans le gaz, par effet photo-électrique, un électron de faible parcours, libérant un nombre d'électrons proportionnel à l'énergie du photon, qui donnent, après multiplication... -

ATOME

- Écrit par José LEITE LOPES

- 9 140 mots

- 13 médias

...Planck a reçu, de la part d'Einstein à nouveau, un remarquable développement quand il a montré que la constante h est indispensable à la formalisation de l'effet photo-électrique. D' après Einstein, ce phénomène est explicable si on considère la lumière comme constituée de particules d'énergie, les ... -

ATOMIQUE PHYSIQUE

- Écrit par Philippe BOUYER, Georges LÉVI

- 6 651 mots

- 1 média

...surfaces métalliques pouvaient émettre des particules chargées quand elles étaient irradiées par un rayonnement ultraviolet. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet photoélectrique, ne fut expliqué de façon satisfaisante qu'en 1905 par Einstein, qui supposa que le rayonnement électromagnétique était... -

DIAGRAPHIES, géophysique

- Écrit par Oberto SERRA

- 6 081 mots

- 7 médias

...l'effet Compton (cf. supra), d'autre part, dans le domaine des basse énergies, à la détermination d'un indice d'absorption photoélectrique par application de l'effet photoélectrique. Quand un photon gamma de basse énergie (inférieure à 100 keV) entre en collision avec un électron, il... - Afficher les 14 références

Voir aussi

- GÉNÉRATEURS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

- ONDE ou RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- PHOTOMULTIPLICATEURS

- ÉMISSION, physique

- ÉLECTRODES

- FOWLER FORMULE DE

- PHOTOCONDUCTIVITÉ

- SMITH WILLOUGHBY (1828-1891)

- PHOTODIODE

- PHOTOVOLTAÏQUE EFFET

- TRAVAIL DE SORTIE, physique

- PHOTOCATHODE

- RENDEMENT QUANTIQUE

- ÉNERGIE CONVERSION D'

- MESURES ÉLECTRIQUES

- JONCTION, électronique

- CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

- FERMI NIVEAU DE

- DYNODE

- PHOTOÉMISSION

- PHOTOÉLECTRON