KIMMÉRIDGIEN

Surmontant les calcaires séquaniens (Corallien) qui le séparent des argiles oxfordiennes, le Kimméridgien a pour type une puissante série argileuse (Kimmeridge clay). Pourtant, on observe parfois à sa base des calcaires marneux à Harpagodes et, au sommet, des argiles à Ostrea virgula, faciès qui peut monter jusque dans le Portlandien. Le Kimméridgien correspond à un retour à une sédimentation vaseuse qui repousse les récifs vers les régions alpine et méditerranéenne, où dominent encore les dépôts calcaires.

M. Gignoux (1950) subdivise le Kimméridgien en deux zones, soit, de bas en haut, la zone à Streblites tenuilobatus et Rasenia cymodoce, puis la zone à Aulecostephanus pseudomutabilis et Aspidoceras orthocera.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean DIDELOT : docteur de troisième cycle

Classification

Pour citer cet article

Jean DIDELOT. KIMMÉRIDGIEN [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

-

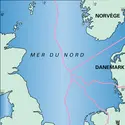

NORD MER DU

- Écrit par Alain PERRODON, Jean-Pierre PINOT

- 4 391 mots

- 11 médias

Cette tectonique « cimmérienne » est suivie d'érosion, puis d'une inversion générale de relief. Le fossé Viking s'effondre et est envahi au Kimméridgien par une mer boréale profonde et confinée où se déposent des argiles riches en matière organique. Le Crétacé inférieur est représenté principalement...

Voir aussi