MOORE GORDON EARLE (1929-2023)

Article

-

MOORE LOI DE

- Écrit par Christophe LÉCUYER

- 1 035 mots

- 1 média

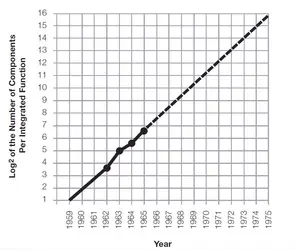

La loi de Moore est un ensemble de conjectures et d’énoncés sur la complexité des circuits intégrés, qui a été formulé par Gordon Earle Moore (1929-2023), chimiste et entrepreneur américain. Moore était aussi connu pour avoir cofondé deux sociétés de semi-conducteurs dans la Silicon...

Média