ZYGOTE

Articles

-

EUCARYOTES (CHROMOSOME DES)

- Écrit par Denise ZICKLER

- 7 721 mots

- 9 médias

... = 23 chez l'homme. Lors de la fécondation, quelles que soient les modalités du processus, il y a formation d'une cellule diploïde, ou zygote, dans laquelle les deux noyaux gamétiques fusionnent, réunissant ainsi dans un seul noyau les n chromosomes venant du gamète femelle et les ... -

ANGIOSPERMES

- Écrit par Sophie NADOT, Hervé SAUQUET

- 6 132 mots

- 8 médias

...est double chez les Angiospermes : l’un des deux gamètes mâles issus de la division de la cellule générative fusionne avec l’oosphère pour donner un zygote, puis un embryon diploïde ; l’autre gamète fusionne avec la cellule centrale pour donner une cellule triploïde qui se divisera ensuite pour former... -

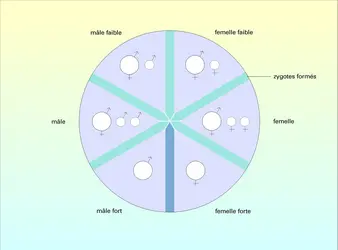

ASSEMBLAGE DES GAMÈTES

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 220 mots

L'Allemand Oskar Hertwig (1849-1922), qui croyait au rôle du noyau dans la dynamique cellulaire, se proposait d'analyser le devenir de celui-ci lors de la fécondation entre deux cellules sexuelles. Il observa au microscope, dans un peu d'eau de mer, des cellules reproductrices émises par...

-

CLONAGE

- Écrit par Didier LAVERGNE, Jean-Paul RENARD

- 5 025 mots

- 3 médias

...totipotence des cellules embryonnaires, c'est-à-dire l'aptitude de chacune d'entre elles à assurer seule la totalité du développement embryonnaire et fœtal. L'œuf fécondé, ou zygote, est par définition, une cellule totipotente et les cellules des premiers stades embryonnaires, les blastomères, gardent cette... -

DÉVELOPPEMENT, biologie

- Écrit par Georges DUCREUX, Hervé LE GUYADER, Jean-Claude ROLAND

- 19 221 mots

- 14 médias

Le premier signe de l'initiation de l'embryogenèse est l'acquisition, par la cellule zygotique, d'une organisation polarisée. Chez les Cormophytes, en particulier celles choisies comme exemples (fig. 1, à droite), le zygote reste respectivement inclus dans le gamétophyte ou l'ovule, et le zygote issu... -

EMBRYOLOGIE VÉGÉTALE

- Écrit par Michel FAVRE-DUCHARTRE

- 2 117 mots

- 2 médias

D'une façon générale, un embryon est un très jeune être vivant issu de la prolifération d'un zygote, cellule diploïde ( à 2 n chromosomes) originale provenant de l'union d'une cellule sexuelle femelle et d'un spermatozoïde. Chez les Plantes, il va de soi qu'un embryon se définit... -

EMBRYOPHYTES ou CORMOPHYTES ou ARCHÉGONIATES

- Écrit par Jean-Yves DUBUISSON, Sabine HENNEQUIN

- 3 252 mots

- 7 médias

...spermatozoïdes (autrefois nommés anthérozoïdes), sont appelés anthéridies. Les spermatozoïdes vont féconder les oosphères. Le résultat de la fécondation est un zygote (oosphère fécondée) diploïde qui se développe en un sporophyte en passant par un stade embryon. Le sporophyte est un organisme diploïde qui produit... -

ÉPIGÉNÉTIQUE ET THÉORIE DE L'ÉVOLUTION

- Écrit par Laurent LOISON, Francesca MERLIN

- 3 654 mots

- 4 médias

...Waddington se pose en effet la question de savoir comment un organisme multicellulaire adulte est construit à partir d’une cellule unique, l’œuf fécondé ou zygote. La réponse réside, selon lui, dans l’« épigénotype », à savoir l’ensemble complexe d’interactions entre gènes, et entre gènes et environnement,... -

PROCRÉATION

- Écrit par Bernard JAMAIN, Paul-François LEROLLE, Yves MALINAS, Jacques TESTART

- 12 380 mots

- 13 médias

...des chromosomes pour la métaphase de première division. C'est cette mise en commun des deux génomes hérités en un génome unique qui sera celui de la cellule-oeuf, autrement dit zygote, que l'on considère généralement comme le début d'un nouvel être. Dès cet instant, prélude à la division en deux cellules... -

REPRODUCTION, biologie

- Écrit par Henri CAMEFORT, Jean GÉNERMONT, Didier LAVERGNE, Philippe L'HÉRITIER

- 7 204 mots

- 5 médias

...corroborait les observations antérieurement faites chez les végétaux par Nathanaël Pringsheim dès 1855) en énonçant sa « théorie de la fécondation ». Cette théorie soulignait que la fécondation constitue l'acte décisif de toute reproduction sexuée, puisqu'elle génère la cellule originelle à patrimoine génétique...

Médias