UNION EUROPÉENNE Politique agricole commune

- 1. La première PAC : 1962-1992

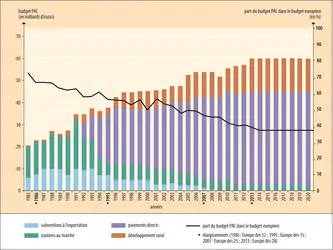

- 2. La réforme de la PAC de 1992 (ou réforme Mac Sharry)

- 3. La poursuite de la réforme de 1992 : l'Agenda 2000

- 4. L'accord de Luxembourg de juin 2003

- 5. La réforme de 2013 : vers une PAC de plus en plus verte

- 6. Des options possibles pour l’avenir

- 7. Bibliographie

- 8. Site internet

L'accord de Luxembourg de juin 2003

Cet accord se place dans le prolongement des remaniements apportés par l’Agenda 2000 en les accentuant. Les deux « piliers » qui structurent la PAC entérinent les nouvelles attentes des « citoyens-consommateurs-contribuables » européens à l'égard de l'agriculture.

Premier pilier : une aide de base au revenu des agriculteurs

Le premier pilier, qui traite des mécanismes d'attribution des aides aux agriculteurs, subit des modifications très importantes. Il confirme et organise un découplage des aides et des différentes productions, une écoconditionnalité et une modulation de ces aides directes.

Le découplage des aides, même s'il n'est pas total, s'applique désormais à la fois aux cultures et aux activités d'élevage. Il signifie la mise en place d'un droit à prime ou paiement unique (DPU) par exploitation indépendant des quantités produites, calculé sur la base des hectares et des animaux détenus en 2000, 2001 et 2002. Ce dispositif répond aux exigences de l'OMC visant à éliminer toutes les aides à l'agriculture ayant un effet direct de distorsion sur l'offre de produits agricoles. À la limite, il sera possible pour un agriculteur de toucher sa prime et de ne plus produire du tout. De façon plus courante, il pourra choisir librement ses productions en fonction de la situation de la demande sur les marchés. Un inconvénient de ces aides directes découplées qui donne un plus grand rôle aux marchés est toutefois qu'elles risquent, comme leurs homologues déjà en place aux États-Unis, d'être très rapidement capitalisées dans la valeur du foncier et ainsi d'obérer la compétitivité des agriculteurs européens.

Les exigences d'écoconditionnalité que doivent respecter les agriculteurs sont regroupées en trois domaines : « environnement », « santé des animaux », « bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) – pâturages permanents » avec pour chaque domaine un ensemble de règles à appliquer. Le paiement intégral du DPU est soumis au respect de ces règles, les pénalités encourues étant plus ou moins importantes selon les cas. L'écoconditionnalité va impliquer dans bien des cas des mises aux normes relativement coûteuses que tous ne voudront pas (par exemple, parce qu'ils sont trop âgés) ou ne pourront pas financièrement réaliser malgré les aides prévues. Cela ne manquera pas d'entraîner une concentration et une sélection accrues des exploitations agricoles.

Les aides sont enfin modulées pour les plus grandes exploitations. Celles-ci voient leur DPU diminuer de 3 p. 100 en 2005, de 4 p. 100 en 2006 et de 5 p. 100 de 2007 à 2013, les économies ainsi réalisées étant affectées au développement rural. Cette mesure ne remet pas en cause la rentabilité économique des grandes exploitations situées dans les régions où les conditions agronomiques sont les plus favorables. En revanche, elle impacte davantage les exploitations des régions « intermédiaires » où, compte tenu de conditions agronomiques médiocres, les rendements ne peuvent pas atteindre des niveaux élevés.

Second pilier : vers un développement rural équilibré

Le « second pilier » de la PAC, ou pilier « rural », a toujours pour fonction de soutenir l'agriculture en tant que fournisseur de biens publics dans les domaines de l'environnement et de la ruralité et d'aider les communautés rurales dans leurs projets de développement et de diversification de leurs activités. De nouvelles ressources lui sont affectées depuis 2005 grâce à une réduction des paiements directs que reçoivent les plus grandes exploitations (cf. supra). Il est organisé autour de trois axes qui se déclinent eux-mêmes en groupes de mesures.

L'axe 1 porte sur la compétitivité, l'axe 2 sur la gestion des terres et l'environnement, l'axe[...]

- 1. La première PAC : 1962-1992

- 2. La réforme de la PAC de 1992 (ou réforme Mac Sharry)

- 3. La poursuite de la réforme de 1992 : l'Agenda 2000

- 4. L'accord de Luxembourg de juin 2003

- 5. La réforme de 2013 : vers une PAC de plus en plus verte

- 6. Des options possibles pour l’avenir

- 7. Bibliographie

- 8. Site internet

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Paul CHARVET : professeur émérite à l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, membre de l'Académie d'agriculture de France

Classification

Pour citer cet article

Jean-Paul CHARVET. UNION EUROPÉENNE - Politique agricole commune [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

CRISE DE L'UNION EUROPÉENNE

- Écrit par Universalis

- 312 mots

Au printemps de 2005, l'Union européenne entre dans une crise politique grave, d'autant plus marquante que cette dernière vient contredire une dynamique apparemment irrésistible. Un an plus tôt, en effet, l'U.E. semblait être parvenue à mener de front les processus d'élargissement et d'approfondissement,...

-

UNION EUROPÉENNE (UE), chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

BÂLE ACCORDS DE (1972)

- Écrit par Marie-France BAUD-BABIC

- 303 mots

Le 24 avril 1972, les accords monétaires de Bâle sont signés. Ils mettent en place l'une des propositions du plan rédigé par l'équipe réunie autour de Pierre Werner, Premier ministre luxembourgeois de l'époque, proposant de parvenir par étapes à la création d'une Union économique et monétaire....

-

ACIER - Économie

- Écrit par Franco MANNATO

- 10 178 mots

Au sein de l'O.C.D.E.,l'Union européenne des Quinze, traitée comme un bloc à la suite du plan Davignon et parce qu'il s'agit d'une entité réelle en termes de sidérurgie, est restée leader de la production d'acier jusqu'en 2000, mais avec une production toujours comprise entre 140 et 160 millions... -

AGRICULTURE - Histoire des agricultures depuis le XXe siècle

- Écrit par Marcel MAZOYER, Laurence ROUDART

- 9 998 mots

- 2 médias

Seule une minorité d'exploitations ont franchi toutes les étapes de ce développement, qui a été activement promu par des politiques publiques.Par exemple, dans les pays de la Communauté puis de l'Union européenne, jusqu'en 1992, la politique agricole commune a été protectionniste pour de nombreux... -

AGRICULTURE - Politiques agricoles et négociations internationales

- Écrit par Laurence ROUDART

- 10 574 mots

- 6 médias

...premières agricoles, a entraîné une accumulation d’excédents agricoles et une forte baisse des prix internationaux. Ainsi, les années 1980 ont été marquées par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Communauté européenne pour gagner des marchés agricoles à l’exportation, par l’augmentation considérable... - Afficher les 210 références

Voir aussi

- ALIMENTATION ÉCONOMIE DE L'

- EUROPE DE L'EST

- KOLKHOZ

- FINANCEMENTS COMPENSATOIRES

- PRIX POLITIQUE DES

- AGRICULTEURS

- AGRICOLES PRIX

- EUROPE, politique et économie

- SOVKHOZ

- AGRICOLES EXPLOITATIONS

- EXCÉDENTS ALIMENTAIRES

- DÉCOUPLAGE DES AIDES À L'AGRICULTURE

- ÉCOCONDITIONNALITÉ

- RURAL AMÉNAGEMENT

- RENDEMENTS AGRICOLES

- INTERVENTION PRIX D'

- IMPORTATIONS

- ENVIRONNEMENT, droit et politique

- FRANCE, économie

- COMMERCE EXTÉRIEUR POLITIQUE DU

- VIANDE

- FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole)

- DROIT DE DOUANE

- MARCHÉS AGRICOLES RÉGLEMENTATION DES

- PAC (Politique agricole commune)

- SECTEUR AGRICOLE

- URUGUAY ROUND

- AGROÉCOLOGIE

- BREXIT