SIDÉRURGIE

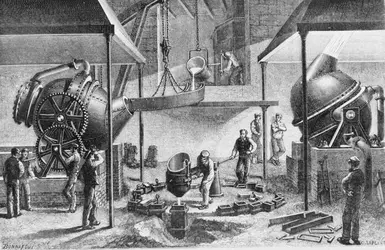

Métallurgie en poche et coulée

Une fois élaboré, le métal doit être transféré dans une poche, soit pour subir un traitement à l'état liquide, soit pour être expédié au bassin de coulée où il sera solidifié en lingotières classiques ou par coulée continue. Dans les fonderies, l' acier sera solidifié dans des moules en sable, plus rarement par centrifugation. Il peut également servir à la fabrication de grenailles ou de poudres de fer.

Les poches d'aciérie sont des capacités en tôles rivées ou soudées, munies de tourillons pour être prises au palonnier. Elles sont garnies de réfractaires damés ou briquetés, le plus souvent en silico-alumineux, parfois en dolomie.

Un ajutage (parfois deux) permet l'écoulement à la partie basse de la poche : c'est la busette, dont le diamètre va de 25 à 100 mm. Elle est obturée par le tampon placé au bout d'une quenouille manœuvrée par levier ou par un dispositif hydraulique. Des tiroirs en réfractaires sont de plus en plus utilisés. Il n'y a alors ni quenouille ni tampon, ce qui facilite le chauffage de la poche. La capacité des poches atteint parfois 500 t d'acier liquide.

Les conséquences du passage dans la poche sont nombreuses et importantes : baisse de la température qui fait évoluer les réactions de désoxydation ; contact avec les réfractaires (humidité, entraînement de particules, traces des laitiers précédents) ; contact avec l'atmosphère (oxydation des additions, humidité de l'air) ; brassage avec le laitier de l'appareil d'élaboration (remontée de la teneur en phosphore des aciers non calmés, désulfuration complémentaire des laitiers blancs) ; homogénéisation thermique et chimique.

La métallurgie en poche

En poche, de nombreux traitements sont possibles. Il en est de classiques : ce sont les additions d'éléments désoxydants ou désulfurants ou d'éléments d'alliages par des technologies qui se sont d'ailleurs diversifiées : plongeurs divers pour éviter aux éléments légers tels que l'aluminium ou le magnésium de surnager, déroulement de fils ou de rubans pour l'aluminium, de fils fourrés, projection par gaz comprimés d'aluminium, insufflation à l'état de poudre pour recarburer, désulfurer, désoxyder, utilisation de moyens de brassage (bouchon réfractaire poreux, agitateur mécanique ou électromagnétique).

Depuis quelques années s'est développée une véritable métallurgie en poche appelée aussi métallurgie hors du four ou métallurgie secondaire. Cette métallurgie répond à plusieurs préoccupations :

– une meilleure adaptation des outils à leur vocation principale : au four électrique, pour ne pas sous-employer la capacité de fusion des fours U.H.P., on reporte en aval des opérations de désulfuration et on élève ainsi la capacité de production de l'aciérie ; en aciérie de conversion de fonte phosphoreuse, on privilégiera la déphosphoration à basse température et on réchauffera hors du convertisseur pour s'adapter au mieux aux nécessités thermiques de la coulée continue ;

– la volonté d'améliorer la qualité du métal produit par la diminution de la dispersion des analyses, l'action sur la quantité ou la nature des inclusions subsistantes ;

– le désir d'élargir la gamme des aciers produits, nuances plus carburées, aciers microalliés ;

– la plus grande facilité d'obtention de quantités de métal importantes à partir d'une capacité de fusion donnée, ou de plusieurs nuances à partir d'une élaboration de base donnée.

Finalités de la métallurgie en poche

Les finalités de la métallurgie en poche sont diverses.

Réglage thermique. Le brassage évite le refroidissement local sur le fond de la poche et homogénéise la température dans le cas d'addition refroidissante. Le chauffage augmente les possibilités d'addition[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean DUFLOT : ingénieur E.C.P., docteur ingénieur, directeur de l'Ecole supérieure de fonderie, chargé de cours titulaire au Conservatoire national des arts et métiers

Classification

Pour citer cet article

Jean DUFLOT. SIDÉRURGIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ACIER - Technologie

- Écrit par Louis COLOMBIER, Gérard FESSIER, Guy HENRY, Joëlle PONTET

- 14 176 mots

- 10 médias

Ces considérations sur la structure de l'acier, fonction des conditions de refroidissement, ont une grande importance pratique. Elles sont, en effet, à la base des divers traitements thermiques qui permettent d'attribuer à un acier un large éventail de propriétés. -

ACIER - Économie

- Écrit par Franco MANNATO

- 10 178 mots

Jusqu'au début des années 1970, l'analyse économique de la sidérurgie a été menée principalement sous l'angle de la production. Cela s'expliquait à la fois par l'aspect stratégique de la production d'acier et par le fait que cette dernière allait toujours croissant et répondait...

-

ALLIAGES

- Écrit par Jean-Claude GACHON

- 7 362 mots

- 5 médias

Après ces considérations générales, nous pouvons maintenant nous intéresser à des alliages industriels. Les plus utilisés sont les aciers, qui présentent une palette particulièrement riche de produits, depuis ce qu'il est convenu d'appeler, plus ou moins péjorativement, la ferraille, jusqu'aux... -

APPARITION DE L'INDUSTRIE DU FER

- Écrit par Nicole CHÉZEAU

- 183 mots

Les premières traces de l'industrie du fer sont attestées vers 1700 à 1500 avant J.-C. dans le sud du Caucase. À cette époque, les forgerons chalybes faisaient chauffer un mélange de minerai de fer et de charbon de bois dans un simple trou. Chez les Hittites, ce procédé primitif évolue vers le...

- Afficher les 29 références

Voir aussi

- COULÉE, technologie

- INDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- HAUT-FOURNEAU

- COKE

- ARC ÉLECTRIQUE

- FUSION

- AFFINAGE, métallurgie

- ACIER, technologie

- FER MINERAIS DE

- CHAUX (oxyde et hydroxyde de calcium)

- COULÉE CONTINUE

- FONTE

- DOLOMIES

- SPIEGELS

- ELLINGHAM DIAGRAMME D'

- DÉSULFURATION

- DÉSOXYDATION

- FOURS

- SIEMENS-MARTIN PROCÉDÉ

- THOMAS-GILCHRIST PROCÉDÉ

- DHH (Dortmund Hörde Hüttenunion) PROCÉDÉ

- RH (Rheinstahl-Herdus) PROCÉDÉ

- STOKES PROCÉDÉ

- GAZID PROCÉDÉ

- SIEVERTS LOI DE

- CONCASSAGE

- BOCHUM PROCÉDÉ

- BESSEMER PROCÉDÉ

- OLP (oxygène-lance-poudre) PROCÉDÉ

- LD (Linz et Donawitz) PROCÉDÉ

- KALDO PROCÉDÉ

- DÉCARBURATION

- DÉPHOSPHORATION

- COWPER

- BOULETAGE

- MICUM PROCÉDÉ

- IRSID (Institut de recherche de la sidérurgie) PROCÉDÉ

- CASTINE

- MINERAIS TRAITEMENT DES

- CRIBLAGE

- ENRICHISSEMENT, technologie

- AGGLOMÉRATION, métallurgie

- BROYAGE

- AOD (Argon-oxygen decarburization) PROCÉDÉ

- LBE (lance brassage equilibre)

- CLU (Creusot-Loire-Uddeholm) PROCÉDÉ

- POCHE, métallurgie