RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Articles

-

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET MER MÉDITERRANÉE

- Écrit par Fanny ADLOFF

- 809 mots

- 1 média

La Méditerranée est la mer semi-fermée la plus grande de la planète. Tel un océan miniature, c’est un bassin approprié pour étudier l’impact du changement climatique sur l’océan. Le temps de résidence de ses eaux (de l’ordre du siècle) étant plus faible que celui de l’océan global, une réponse rapide...

-

AGROMÉTÉOROLOGIE

- Écrit par Emmanuel CHOISNEL, Emmanuel CLOPPET

- 6 627 mots

- 7 médias

...ces régions, des rendements de productions agricoles telles que le blé, l'orge ou les plantes fourragères pourraient augmenter de manière appréciable. De plus, le réchauffement moyen permettra l'extension vers le nord de l'Europe de certaines cultures. Pour les céréales, un réchauffement de 3 ... -

ALBERTA PROVINCE D'

- Écrit par Randy WIDDIS

- 1 819 mots

- 2 médias

...États-Unis, les limites de l’accès au marché en raison de la capacité restreinte du pipeline et du stockage, les exigences de plus en plus urgentes en matière environnementale (pollution des sols et émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique). Les appels à la diversification... -

ANTHROPOCÈNE

- Écrit par Valérie CHANSIGAUD

- 2 468 mots

- 2 médias

...découlent de certaines activités humaines. L’exemple le plus connu – qui est d’ailleurs l’un des éléments clés de la définition de l’Anthropocène – est le réchauffement climatique, entraînant fonte des glaciers, réduction des calottes glaciaires, élévation du niveau des mers principalement du fait de la... -

ANTICYCLONES

- Écrit par Jean-Pierre CHALON

- 4 113 mots

- 5 médias

De telles situations pourraient devenir chose courante si les régions arctiques continuent de se réchauffer plus rapidement que les régions équatoriales, réduisant ainsi le contraste thermique entre ces régions et favorisant l’extension de l’anticyclone des Açores vers des régions plus septentrionales.... -

ARCHÉOLOGIE (Méthodes et techniques) - L'archéologie environnementale

- Écrit par Stéphanie THIÉBAULT

- 4 223 mots

...peuplement de l'Europe par les hommes modernes (entre 50 000 et 10 000 B.P.) est caractérisée par des changements climatiques abrupts et de courte durée. Il s'agit d'épisodes de réchauffement qui durent environ mille ans. Appelés par le nom de leurs inventeurs, Dansgaard-Oeschger, ces réchauffements sont... -

ARCTIQUE OCÉAN

- Écrit par Robert KANDEL, Jean-Pierre PINOT

- 2 832 mots

- 5 médias

...flottantes. L'épaisseur de la partie immergée, le « draft », qui était de 2 à 4 mètres avant 1976, se réduit à des valeurs comprises entre 1 et 2,30 mètres. Cette disparition progressive des glaces arctiques résulte, au moins partiellement, du réchauffement atmosphérique observé dans ces mêmes régions (0,38 ... -

AUSTRALIE

- Écrit par Benoît ANTHEAUME, Jean BOISSIÈRE, Bastien BOSA, Vanessa CASTEJON, Universalis, Harold James FRITH, Yves FUCHS, Alain HUETZ DE LEMPS, Isabelle MERLE, Xavier PONS

- 27 355 mots

- 29 médias

...énergie mécanique et nécessite un prélèvement et une transformation des ressources naturelles ont bouleversé la relation homme-nature originelle. De plus, le réchauffement climatique a provoqué d'importantes dégradations écologiques : blanchiment des coraux de la Grande Barrière de corail dû au réchauffement... -

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT (BEI)

- Écrit par Olivier MARTY

- 2 348 mots

...financement dans le secteur des énergies fossiles. Puis, en 2019, son Conseil d’administration a approuvé une série d’objectifs ambitieux dans le domaine de la lutte contre le réchauffement et dans celui de la durabilité environnementale. Le Groupe s’est engagé à aligner l’ensemble de ses activités de financement... -

BHOUTAN

- Écrit par Benoît CAILMAIL, François DURAND-DASTÈS, Alain LAMBALLE, Chantal MASSONAUD

- 7 360 mots

- 6 médias

...Thimphou, dont les ressources dépendent grandement des évolutions climatiques, s’engage résolument dans une politique en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Lors de la conférence régionale de l’Alliance mondiale contre le changement climatique qui s’est tenue à Dacca (Dhaka, Bangladesh)... -

CANADA, économie

- Écrit par Serge COULOMBE

- 7 923 mots

...canadien a vu son développement économique freiné en raison de son climat inhospitalier et des coûts de transport élevés. À court et à moyen terme, le réchauffement climatique aura des répercussions négatives sur le Grand Nord, notamment l’incidence de la fonte du pergélisol sur les infrastructures de... -

CANADA - Espace et société

- Écrit par Anne GILBERT

- 12 678 mots

- 5 médias

...entre le pack saisonnier et le pack permanent, entre les régions à éclairage (ou obscurité) partiel ou total, entre les aires indiennes et inuit. » Le réchauffement climatique, deux fois plus rapide au Canada que dans le reste du monde et plus rapide dans le Nord que dans le reste du pays, les a, depuis,... -

CHANGEMENT ANTHROPIQUE DU CLIMAT

- Écrit par Jean-Louis DUFRESNE, Céline GUIVARCH

- 8 203 mots

- 7 médias

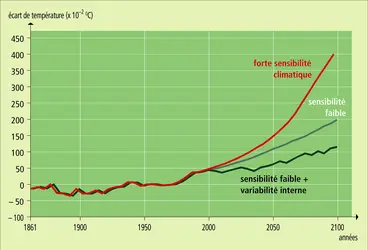

On entend par changement anthropique du climat les modifications du climat qui sont liées aux activités humaines (dites anthropiques). L’augmentation de la concentration de l’atmosphère en dioxyde de carbone (CO2) résultant de ces activités est la principale cause du réchauffement global observé...

-

CLIMATOLOGIE

- Écrit par Frédéric FLUTEAU, Guillaume LE HIR

- 3 656 mots

- 4 médias

...serre (G.E.S.). Les molécules diatomiques symétriques O2 et N2, soit près de 99 p. 100 de l'atmosphère, n'interviennent pas. Les 33 0C de réchauffement engendré par l'effet de serre sont liés majoritairement à la vapeur d'eau (60 p. 100 de l'effet de serre) au dioxyde de carbone (28 p. 100),... -

CLIMATS (notions de base)

- Écrit par Universalis

- 3 593 mots

- 10 médias

Le réchauffement planétaire dû à l’accroissement de l’effet de serre ne fait plus guère de doute aujourd’hui. Et la part de responsabilité des activités humaines non plus. Les questions désormais en jeu sont celles de l’ampleur de ce réchauffement et des perturbations climatiques et environnementales... -

COLONISATION DES PLANTES AU DÉVONIEN ET CLIMAT

- Écrit par Guillaume LE HIR

- 431 mots

- 1 média

-

COLUMBIA, fleuve

- Écrit par Liza PIPER

- 1 952 mots

- 1 média

...Columbia. Au nord de la frontière, la fonderie de Trail et les mines de charbon à ciel ouvert d’Elk Valley en ont perturbé les écosystèmes aquatiques. Le réchauffement climatique crée une pression supplémentaire sur les populations de saumons. Enfin, depuis le début du xxie siècle, la diminution du manteau... -

COP 21

- Écrit par Catherine AUBERTIN

- 2 964 mots

- 4 médias

La conférence de Paris, appelée COP 21 (Conference of the Parties) car c’est la vingt et unième Conférence des parties de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), s'est tenue au Parc des expositions de Paris-Le Bourget du 30 novembre au 12 décembre 2015....

-

CANCÚN CONFÉRENCE DE (2010)

- Écrit par Yves GAUTIER

- 941 mots

La XVIe conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (C.N.U.C.C.) s'est tenue à Cancún (Mexique) du 29 novembre au 10 décembre 2010 avec pour objectif de mettre en place les mécanismes qui pourraient enrayer le changement climatique. En cela,...

-

CONFÉRENCE DE KYŌTO

- Écrit par Florence DANIEL

- 308 mots

Le protocole de Kyōto signé en décembre 1997 constitue une étape majeure dans la prise de conscience générale du réchauffement climatique de notre planète. La conférence, qui réunissait 159 pays, a abouti à la signature d'un accord qui engage les pays industrialisés à réduire globalement d'ici...

-

CRISE DES SUBPRIMES

- Écrit par Dominique PLIHON

- 5 458 mots

- 1 média

Dans le domaine de l'énergie, l'un des grands défis est de réduire le réchauffement climatique par une réduction des gaz à effet de serre émis par les énergies fossiles. Des investissements considérables sont nécessaires pour développer des sources d'énergie alternatives non polluantes. Les négociations...

Médias