POMPAGE OPTIQUE

Applications

La méthode de pompage optique qui permet de changer les répartitions de population entre les états Zeeman ou entre les états de structure hyperfine d'un atome en phase vapeur fait l'objet de nombreuses applications.

Toute cause qui produit une modification du degré d'orientation est susceptible d'être étudiée. Il devient ainsi possible de faire, dans les différents cas, une étude détaillée des processus de relaxation.

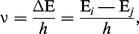

Un procédé efficace pour changer les répartitions de population des états atomiques est la résonance magnétique. Elle consiste à appliquer aux atomes un champ magnétique de haute fréquence. Lorsque la fréquence ν de ce champ est accordée à un intervalle d'énergie ΔE entre deux états atomiques (deux états Zeeman ou deux états hyperfins), c'est-à-dire lorsque cette fréquence satisfait à la condition de Bohr :

Cette modification de population affecte la transparence de la vapeur, ce qui permet de détecter la résonance lorsqu'on fait varier la fréquence du champ alternatif. On peut ainsi mesurer avec précision les fréquences de résonance des atomes et en déduire les intervalles ΔE entre deux niveaux d'énergie.

On a vu que les techniques de pompage optique permettent d'orienter les moments magnétiques des électrons de valence des atomes alcalins. On peut les utiliser aussi pour orienter de façon analogue les moments magnétiques des noyaux atomiques et s'en servir pour mesurer des temps de relaxation nucléaire et pour déterminer les fréquences de résonance magnétique nucléaire. C'est ce qui a été fait au laboratoire de physique de l'École normale supérieure à Paris par B. Cagnac pour les noyaux des deux isotopes impairs de la vapeur de mercure 199Hg et 201Hg.

La figure montre des courbes de résonance magnétique nucléaire obtenues par B. Cagnac sur le mercure 199. Chaque courbe correspond à une amplitude constante du champ de radiofréquence appliqué dont on fait varier la fréquence, le champ magnétique appliqué, de l'ordre de 253 G, étant maintenu constant. Grâce à l'extension de cette méthode, de nombreux moments magnétiques nucléaires ont été déterminés avec une grande précision. Ainsi la valeur pour le 199Hg a été trouvée égale à 0,497 865 magnéton nucléaire.

Une application importante des techniques de pompage optique en physique atomique fondamentale est la mise en évidence d'interactions fines entre le rayonnement et les atomes, interactions prévues par J. P. Barrat et C. Cohen-Tannoudji et expérimentalement étudiées par ce dernier et ses collaborateurs. Des radiations électromagnétiques soit du domaine des radiofréquences, soit du domaine optique, dont les fréquences ne sont pas des fréquences de résonance de l'atome, provoquent des transitions, appelées « transitions virtuelles », qui sont susceptibles de modifier profondément les propriétés des atomes, de déplacer leurs niveaux d'énergie et d'altérer le moment magnétique atomique. Il est ainsi possible de produire un dédoublement Zeeman grâce à un faisceau lumineux en absence de tout champ magnétique, ou au contraire de supprimer l'effet Zeeman malgré la présence d'un champ magnétique constant. Ces recherches ont conduit Cohen-Tannoudji à introduire le concept d'atome habillé (cf. Bibliographie).

Certains des intervalles entre états Zeeman sont sensiblement proportionnels au champ magnétique constant qui agit sur les atomes. Une mesure de fréquence constitue donc une mesure de champ. On utilise ainsi le pompage optique pour la construction de magnétomètres qui permettent notamment l'exploration du champ magnétique terrestre. D'autres fréquences[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Alfred KASTLER : membre de l'Académie des sciences, Prix Nobel de physique

. In Encyclopædia Universalis []. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

KASTLER ALFRED (1902-1984)

- Écrit par Bernard CAGNAC

- 837 mots

- 1 média

Physicien français, né le 3 mai 1902 à Guebwiller (alors en Allemagne), professeur à l'université de Paris et à l'École normale supérieure (ENS), Alfred Kastler a obtenu le prix Nobel de physique en 1966 pour « la découverte et le développement de méthodes optiques dans l'étude des résonances hertziennes...

-

LASERS

- Écrit par Yves LECARPENTIER, Alain ORSZAG

- 10 742 mots

- 4 médias

On doit au physicien français Alfred Kastler d'avoir imaginé, en 1949-1950, une méthode, le« pompage optique », qui permet de réaliser cette condition. Cette méthode fait appel à des atomes dont les premiers niveaux sont tels (fig. 1d) que la probabilité de retombée de E2 vers E1 soit... -

MASER

- Écrit par Maurice ARDITI, Claude AUDOIN

- 2 300 mots

- 2 médias

...hyperfine des isotopes de masse atomique 85 et 87 du rubidium, à 3 035,732 MHz et à 6 834,682 MHz, respectivement. L'inversion de population est obtenue par pompage optique, dans une cellule contenant de la vapeur de rubidium. Ces oscillateurs à vapeurs alcalines pompées optiquement ont une très bonne stabilité... -

TÉLÉCOMMUNICATIONS - Histoire

- Écrit par René WALLSTEIN

- 18 724 mots

- 24 médias

...comporte quatre paires de fibres optiques, met en œuvre la technique du multiplexage des longueurs d'onde et comporte des répéteurs entièrement optiques (utilisant la technique du pompage optique qui permet d'amplifier le signal lumineux directement, sans passer par une conversion en signal électrique intermédiaire)...

Voir aussi

- HORLOGES ATOMIQUES

- FRÉQUENCE, physique

- ONDE ou RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- ABSORPTION, physique

- RELAXATION, physique

- CHAMP MAGNÉTIQUE

- PARAMAGNÉTISME

- COLLISION, physique

- POLARISATION CIRCULAIRE

- BOLTZMANN LOI DE DISTRIBUTION DE

- INVERSION DE POPULATION

- MAGNÉTOMÈTRE

- DEGRÉ D'ORIENTATION, pompage optique

- RMN (résonance magnétique nucléaire), physico-chimie

- POLARISATION DE LA LUMIÈRE

- POPULATION, physique atomique

- EXCITATION, physique

- TRANSITION, physique

- ÉMISSION SPONTANÉE

- SOURCES, optique

- STRUCTURE HYPERFINE

- NIVEAU, physique atomique

- MOMENT MAGNÉTIQUE

- RAIE SPECTRALE

- ÉTAT QUANTIQUE