PÉNICILLINE

Articles

-

ANTIBIOTHÉRAPIE

- Écrit par Paul MAZLIAK

- 238 mots

Pathologiste à l'hôpital St. Mary de Londres, Alexander Fleming (1881-1955) étudiait les bactéries responsables, pensait-on, de l'épidémie de grippe espagnole qui fit vingt millions de morts en 1918. Cultivant ces bactéries pathogènes en boîtes de Pétri (plates, contenant des milieux...

-

FLEMING : DÉCOUVERTE DE LA PÉNICILLINE

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 219 mots

- 1 média

Alexander Fleming (1881-1955) connut une carrière surprenante, qui l'a d'abord mené de l'Écosse rurale au commerce, puis, très tardivement, à la médecine. Son intérêt pour la lutte contre les pathologies infectieuses a fait de lui l'un des rares praticiens à expérimenter le Salvarsan découvert...

-

ANTIBIORÉSISTANCE

- Écrit par Aurélie CHABAUD, Sylvain MEYER, Marie-Cécile PLOY

- 5 907 mots

- 4 médias

...chromosomique ou plasmidique, qui peuvent occasionnellement se transmettre à des espèces potentiellement pathogènes pour l’humain. Initialement sensible aux pénicillines, Staphylococcus aureus ne l’est quasiment plus depuis bien longtemps – plus de 90 % des souches mondiales y sont résistantes aujourd’hui.... -

ANTIBIOTIQUES

- Écrit par Aurélie CHABAUD, Sylvain MEYER, Marie-Cécile PLOY

- 6 760 mots

- 6 médias

Au début des années 1940, le microbiologiste américain Selman A. Waksman, découvreur de nombreux antibiotiques dont la streptomycine – ce qui lui valut le prix Nobel de médecine en 1952 –, définit un antibiotique comme une substance chimique, produite par un micro-organisme, qui inhibe la croissance...

-

ANTIBIOTIQUES - (repères chronologiques)

- Écrit par Paul MAZLIAK

- 460 mots

1903 Découverte du Trypan Röd (premier antibiotique anti-parasitaire) par Paul Ehrlich (1854-1915).

1909 Découverte du Salvarsan (606), puissant anti-syphilitique par Paul Ehrlich.

1921 Synthèse du Stovarsol (anti-microbien peu toxique dérivé de l'arsenic) par Ernest Fourneau (1872-1949)....

-

CHAIN ERNST BORIS (1906-1979)

- Écrit par Universalis, Samya OTHMAN

- 388 mots

- 1 média

Chimiste britannique d'origine allemande, Ernst Boris Chain est né à Berlin le 19 juin 1906. Fils d’un industriel chimiste, il est lui-même diplômé en chimie de l'université Frédéric-Guillaume (future université Humboldt, après 1949) à Berlin en 1930. À la prise de pouvoir d'Hitler (1933), Chain, qui...

-

ENZYMES - Site actif

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 3 957 mots

- 4 médias

...cystéines ou encore le nickel pour les histidines... La plupart de ces substances sont fortement toxiques. Certaines sont des agents thérapeutiques. Ainsi la pénicilline est un inhibiteur irréversible de la transpeptidase bactérienne, une enzyme nécessaire à la fabrication de la paroi bactérienne, parce que... -

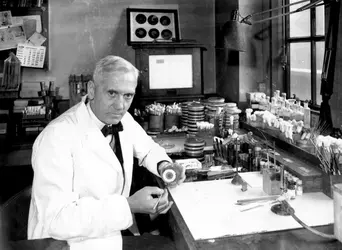

FLEMING ALEXANDER (1881-1955)

- Écrit par Universalis

- 290 mots

- 1 média

Bactériologiste qui découvrit en 1928 la pénicilline et ouvrit la voie à la thérapeutique des maladies infectieuses par les antibiotiques. Fleming fut lauréat du prix Nobel de physiologie et de médecine en 1945, conjointement avec Ernst Boris Chain et Howard Walter Florey, qui tous deux,...

-

FLOREY HOWARD WALTER (1898-1968)

- Écrit par Samya OTHMAN

- 412 mots

Physiopathologiste britannique, né en 1898 à Adélaïde (Australie), mort en 1968 à Oxford, Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1945, conjointement à ses compatriotes Ernst Boris Chain et Alexander Fleming, pour la découverte de la pénicilline et de ses applications thérapeutiques dans certaines...

-

FORMULE, chimie

- Écrit par Pierre LASZLO

- 1 538 mots

La formule de la pénicilline est, elle aussi, nourrie d'une riche histoire, et rappelle des conflits mémorables. Dans les années 1930 et 1940, deux laboratoires se faisaient concurrence pour établir cette formule, celui de sir Robert Robinson (1886-1975) à Oxford (Angleterre) et celui de Robert Burns... -

SYPHILIS

- Écrit par Michel POITEVIN, André SIBOULET

- 5 114 mots

- 2 médias

L'application, en 1943, par S. Mahoney, R. C. Arnold et A. H. Harris de la pénicilline dans le traitement de la syphilis a bouleversé tous les schémas thérapeutiques classiques et constitué une amélioration considérable du fait de sa meilleure tolérance et de sa haute valeur tréponémicide.... -

TEIXOBACTINE

- Écrit par Michel ARTHUR

- 1 229 mots

...substances antibactériennes est ensuite recherchée dans le milieu de culture en évaluant l’inhibition de la croissance de souches pathogènes pour l’homme. Ce procédé a très largement été utilisé depuis l’utilisation thérapeutique du premier antibiotique, la pénicilline, en 1941, qui a suivi la découverte... -

THÉRAPEUTIQUE - Chimiothérapie

- Écrit par Michel PRIVAT DE GARILHE

- 4 940 mots

La chimiothérapie des maladies infectieuses a montré l'importance constante des antibiotiques de la série pénicillines-céphalosporines On a eu largement recours à On a eu largement recours à des pénicillines à large spectre comme mezlocilline, azlocilline, pipéracilline, apalcilline,... -

VACCINATION

- Écrit par Françoise SALVADORI, Laurent-Henri VIGNAUD

- 7 743 mots

- 7 médias

...produit par le virus de l’hépatite B (alors inconnu, mais présent dans les sérums immuns adjoints au vaccin). Cependant, l’immense succès de la pénicilline dès 1941 et l’utilisation d’insecticides comme le DDT à partir de 1943 qui permet de lutter efficacement contre le typhus et le paludisme...

Médias