FRANÇAISE PEINTURE, XVIIIe s.

Articles

-

ACADÉMIES

- Écrit par Nathalie HEINICH

- 5 952 mots

Cette incontestable réussite ne fut pas éphémère, et marqua profondément toute la peinture française du xviiie siècle, époque ou l'Académie exerça quasiment un monopole non seulement sur la « grande » peinture – dont on établit les règles au cours des conférences et dans les nombreux écrits qui... -

AUDRAN LES

- Écrit par Colombe SAMOYAULT-VERLET

- 561 mots

Famille de graveurs, d'ornemanistes et de peintres français du xviie siècle et du début du xviiie siècle. Les personnages les plus célèbres de cette dynastie sont le graveur Gérard et le peintre ornemaniste Claude III.

Gérard Audran (1640-1703) commença par étudier la gravure...

-

AVED JACQUES ANDRÉ JOSEPH (1702-1766)

- Écrit par Georges BRUNEL

- 266 mots

Incomparablement moins célèbre que Chardin dont il fut l'ami fidèle, Jacques André Joseph Aved manifeste par la place de son œuvre dans la peinture française du xviiie siècle une tendance de goût comparable. Peintre de formation plus hollandaise que française, il resta un artiste bourgeois,...

-

BOILLY LOUIS LÉOPOLD (1761-1845)

- Écrit par Jean-Pierre MOUILLESEAUX

- 433 mots

- 1 média

L'œuvre de ce peintre s'étend sur plus de soixante-dix ans et compte plusieurs milliers de toiles, de dessins et de lithographies, précieux témoignages des mœurs de la société française du règne de Louis XVI à la monarchie de Juillet. Boilly a fait remarquer très jeune ses dons de portraitiste,...

-

BOUCHER FRANÇOIS (1703-1770)

- Écrit par Marianne ROLAND MICHEL

- 3 747 mots

- 2 médias

« Phare » de la peinture du xviiie siècle, artisan talentueux, incarnation de l'art rocaille, « peintre des Grâces », ces qualificatifs et d'autres qui évoquent la mièvrerie et la répétition, ont été appliqués à Boucher, à plus ou moins juste titre, sans réussir à définir l'artiste. L'...

-

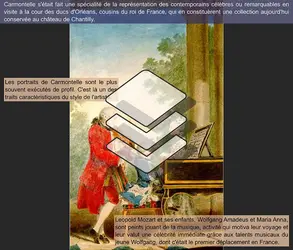

CARMONTELLE LOUIS CARROGIS dit (1717-1806)

- Écrit par Georges BRUNEL

- 393 mots

- 1 média

Si la réputation de Carmontelle a été grande de son temps et l'est restée encore de nos jours, c'est plus comme chroniqueur ou mémorialiste qu'on l'apprécie que comme artiste à proprement parler. Nul n'a mieux défini ce génie original que Grimm : « Il a le talent de saisir singulièrement l'air, le...

-

CHARDIN JEAN-BAPTISTE SIMÉON (1699-1779)

- Écrit par Philippe LEVANTAL

- 2 786 mots

- 5 médias

Chardin peint en dehors du temps, en marge de son temps et des vogues bruyantes. Tout le relief de sa vie exigeante et modeste est celui qu'il sait donner à un fruit, à un verre, à un humble pichet. Peu lui importe de n'être pas le peintre des grands genres ni, en vérité, le successeur d'aucun maître,...

-

COYPEL LES

- Écrit par Georges BRUNEL

- 452 mots

- 2 médias

La dynastie des Coypel est peut-être la plus importante de toutes celles que l'on trouve dans l'histoire de l'art français aux xviie et xviiie siècles : quatre peintres célèbres, parmi lesquels un directeur de l'Académie de France à Rome (Noël Coypel, 1628-1707) et deux...

-

DAVID JACQUES LOUIS (1748-1825)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 4 764 mots

- 10 médias

La place du peintre David n'est désormais plus discutée : il compte parmi les artistes français les plus illustres, et son rôle capital dans le renouveau classique de la fin du xviiie siècle est reconnu par tous. L'artiste est-il cependant vraiment aimé ? Les réactions parfois mitigées qui...

-

DESPORTES FRANÇOIS (1661-1743)

- Écrit par Jean-Pierre MOUILLESEAUX

- 870 mots

Il semble que l'apprentissage de François Desportes chez le Flamand Nicasius Bernaerts — installé en France et chargé de décorer la ménagerie de Versailles — ait beaucoup compté. La leçon de son maître, un élève de Snyders, demeura présente tout au long de sa carrière de peintre animalier....

-

DE TROY LES

- Écrit par Jean-Pierre MOUILLESEAUX

- 1 086 mots

- 1 média

Famille de peintres français.

François De Troy (1645-1730), issu d'une famille d'artistes languedociens, a été formé à Paris dans l'atelier de Claude Lefebvre qui lui apprend le métier de portraitiste. Cela explique la technique sûre et l'atmosphère grave de ses œuvres. De Troy est un héritier...

-

DROUAIS JEAN GERMAIN (1763-1788)

- Écrit par Bruno FOUCART

- 384 mots

- 1 média

Fils de François Hubert Drouais (1727-1775), dont les portraits d'enfants sont parmi les plus émouvants et les plus dignes témoignages de l'art du xviiie siècle, Jean Germain a une réputation sans commune mesure avec la minceur de son œuvre. Prix de Rome en 1784, il est l'élève préféré...

-

FABRE FRANÇOIS-XAVIER (1766-1837)

- Écrit par Bruno FOUCART

- 436 mots

Élève de David, prix de Rome en 1787, François-Xavier Fabre est, comme Wicar, l'un de ces artistes français profondément marqués par le néo-classicisme, qui menèrent en Italie la plus grande partie de leur carrière. En 1826 seulement, Fabre revint s'installer à Montpellier, sa ville...

-

FRAGONARD JEAN HONORÉ (1732-1806)

- Écrit par Georges BRUNEL

- 1 639 mots

- 4 médias

Une trop grande célébrité peut nuire à la gloire véritable. En effet, le nom de Fragonard n'est pas de ceux que l'on doit tirer de l'oubli ; sa réputation a toujours été grande, mais faussée par des malentendus. Fragonard passe communément pour un peintre galant et virtuose, l'incarnation parfaite, avec...

-

GÉRARD FRANÇOIS baron (1770-1837)

- Écrit par Jean-Pierre MOUILLESEAUX

- 637 mots

- 1 média

Peintre d'histoire et portraitiste dont l'activité et la faveur s'étendent de la Révolution à la Restauration, qui lui confère le titre de baron, François Gérard est né à Rome, où son père est l'intendant du cardinal de Bernis, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Venu à Paris à l'âge...

-

GILLOT CLAUDE (1673-1722)

- Écrit par Georges BRUNEL

- 354 mots

Avoir été le maître d'un très grand artiste peut notablement desservir une réputation : tel est le cas de Claude Gillot que l'on ne connaît plus guère que pour son association avec Watteau. Gillot était né à Langres, dans une famille de peintres ; sa biographie est mal connue, et on ne sait pas à...

-

GIRODET (exposition)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 1 012 mots

La magistrale rétrospective Girodet, 1767-1824, tenue au musée du Louvre du 22 septembre 2005 au 2 janvier 2006, avant de gagner, légèrement modifiée, l'Art Institute de Chicago, le Metropolitan Museum de New York, puis le musée des Beaux-Arts de Montréal, a remporté à Paris un succès public mérité...

-

GIRODET-TRIOSON ANNE LOUIS GIRODET dit (1767-1824)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 729 mots

- 1 média

Girodet fait partie, avec Drouais, Gérard, Fabre et Gros, de la première génération des élèves de David, qui étudièrent avant la Révolution dans son atelier, non d'ailleurs sans rivalités. Mais, comme les plus doués d'entre eux, il sut s'affranchir de son maître et développer une veine très personnelle,...

-

GREUZE JEAN-BAPTISTE (1725-1805)

- Écrit par Jacques GUILLERME

- 2 733 mots

- 3 médias

Vouée à l'Éros larmoyant ou à la scénographie des vertus familiales, l'œuvre de Greuze est marquée par la liaison qu'il a nouée entre moyens picturaux, superbement dominés, et thématisation littéraire. Son œuvre révèle les goûts explicités et les aliénations secrètes de la brillante société de la France...

-

GUÉRIN PIERRE NARCISSE baron (1774-1833)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 654 mots

Contemporain de la seconde génération des élèves de David, active à partir de l’extrême fin du xviiie siècle, Guérin, par ses peintures, est de ceux qui se sont le plus rapprochés de lui. Il n’étudia pourtant pas dans son atelier, mais dans ceux de ses rivaux Nicolas Guy Brenet et ...

Médias