NUCLÉAIRE Cycle du combustible

Le développement industriel des réacteurs nucléaires n'est possible que grâce à la création d'industries spécialisées, souvent fort complexes, en particulier celles qui assurent les différentes phases de transformation du combustible nucléaire destiné à l'alimentation des réacteurs. Il s'agit tout d'abord d'extraire le minerai d'uranium, de le mettre sous les formes physiques et chimiques permettant l'entretien de la réaction en chaîne dans les réacteurs et de gérer les combustibles usés une fois que l'énergie nucléaire en a été extraite. On s'intéressera surtout dans cet article aux réacteurs à eau légère, qui constituent la majorité du parc mondial. Le cycle du combustible associé à ces réacteurs utilise obligatoirement l'uranium enrichi. Pour la gestion des combustibles usés, deux grandes options sont déployées sur le plan industriel :

– le cycle fermé, dans lequel les matières valorisables sont récupérées dans des usines particulières pour être recyclées et produire encore de l'énergie nucléaire, les déchets ultimes étant conditionnés pour être entreposés ou stockés ;

Opérations conduisant au retraitement ou au stockage des déchets radioactifs de catégorie A, B et C

Encyclopædia Universalis France

– le cycle ouvert, dans lequel les combustibles usés sont entreposés dans l'attente d'une solution définitive.

les différentes étapes du cycle du combustible

En partant du minerai d'uranium naturel, cinq grandes étapes sont nécessaires pour obtenir les éléments combustibles que l'on charge en réacteur. Ces phases, représentant l'amont du cycle, sont les suivantes :

– l'exploitation minière de l'uranium et la production de concentrés purifiés sous forme de di-uranate (NH4)2U2O7 ;

– la conversion chimique de ces concentrés en hexafluorure UF6 gazeux, en passant par les phases oxydes UO3 et UO2 ;

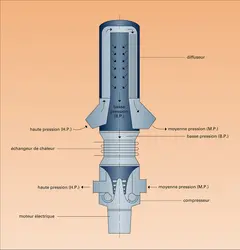

– l'enrichissement de l'hexafluorure, permettant d'augmenter la teneur en uranium 235 aux valeurs compatibles avec l'entretien d'une réaction en chaîne dans les réacteurs à eau légère (de 3,25 p. 100 à 4,5 p. 100 selon les gestions des éléments combustibles en réacteur) [cf. L'enrichissement de l'uranium] ;

– la conversion de l'hexafluorure enrichi UF6en oxyde UO2 sous forme de poudre, qui constitue la matière de base des assemblages des réacteurs à eau légère ;

– la fabrication des assemblages qui passe par la transformation de la poudre en pastilles par pressage mécanique puis frittage et usinage. Ces pastilles sont enfilées dans des gaines en alliage métalliques de zirconium pour constituer des crayons. Ces derniers sont ensuite regroupés pour former des assemblages.

Ce sont ces assemblages qui sont chargés dans les réacteurs à eau légère, où ils séjournent entre 36 et 54 mois selon les modes d'exploitation. Pour ce type de réacteurs, toutes ces étapes sont nécessaires.

Après leur passage en réacteur, où ils ont subi des modifications physico-chimiques, les assemblages sont déchargés. Ils font alors l'objet de deux grandes étapes qui constituent l'aval du cycle du combustible :

– l'entreposage pour refroidissement en sortie de réacteur, réalisé sous eau en piscine dans le bâtiment combustible de la centrale ;

– le retraitement (ou encore traitement) destiné à séparer les matières valorisables qui pourront être recyclées et à conditionner les déchets ultimes (cf. Le traitement et les déchets nucléaires).

Ce cycle du combustible nucléaire (fig. 1) représente une part importante du coût du kilowattheure nucléaire (environ un quart, si on retire l'amortissement des investissements), dont la moitié pour les deux phases essentielles que sont l'enrichissement et le retraitement. Ces dernières sont aussi importantes à d'autres titres : elles permettent le bouclage économiquement très souhaitable du cycle du combustible et, par le retraitement, l'ouverture vers une[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard BOULLIS : directeur de programme - Technologie du Cycle et gestion des déchets

- Noël CAMARCAT : directeur du cycle du combustible au Commissariat à l'énergie atomique

Classification

Pour citer cet article

Bernard BOULLIS et Noël CAMARCAT. NUCLÉAIRE - Cycle du combustible [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

NUCLÉAIRE (notions de base)

- Écrit par Universalis

- 4 128 mots

- 18 médias

Depuis la découverte de la radioactivité en 1896 par Henri Becquerel et celle du noyau atomique par Ernest Rutherford en 1911, des progrès scientifiques importants ont été accomplis en physique nucléaire. La maîtrise des réactions nucléaires a permis en particulier, dès le milieu du xxe siècle,...

-

FRANCE - L'année politique 2021

- Écrit par Nicolas TENZER

- 6 168 mots

- 5 médias

...Emmanuel Macron présente un plan d’investissement « France 2030 » dont le but est de « faire émerger les futurs champions technologiques de demain ». Après un moment d’hésitation, il annonce en novembre un plan de relance du nucléaire, destiné à répondre aux défis de l’indépendance énergétique du pays... -

TICE (Traité d'interdiction complète des essais nucléaires) ou CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty)

- Écrit par Dominique MONGIN

- 936 mots

- 1 média

Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (T.I.C.E.), ou Comprehensive Test Ban Treaty (C.T.B.T.), est un traité multilatéral élaboré dans le cadre de la Conférence du désarmement de l’Organisation des Nations unies (O.N.U.). Il a été ouvert à la signature des États en septembre...

Voir aussi

- ISOTOPES

- RÉACTEUR À EAU PRESSURISÉE (REP) ou PWR (pressurised water reactor)

- UTS (unité de travail de séparation)

- SILVA (séparation isotopique par laser sur vapeur atomique)

- RADIOÉLÉMENTS ou RADIONUCLÉIDES ou ISOTOPES RADIOACTIFS

- PHOSPHATE TRIBUTYLIQUE (TBP)

- VITRIFICATION, génie nucléaire

- RECYCLAGE DES DÉCHETS ET DES MATÉRIAUX

- EXCITATION, physique

- CAPTURE DE NEUTRONS

- DIFFUSION GAZEUSE

- COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

- ACTINIDES

- FISSION NUCLÉAIRE

- SÉPARATION ISOTOPIQUE

- FISSILES MATÉRIAUX

- PÉRIODE ou DEMI-VIE, radioactivité

- DURÉE DE VIE ou VIE MOYENNE, physique

- ACTIVITÉ, physique nucléaire

- ÉNERGIE NUCLÉAIRE

- EXTRACTION, chimie

- SÉPARATION, chimie

- DIOXYDE D'URANIUM

- GAINAGE, génie nucléaire

- NUCLÉAIRE DROIT

- FRANCE, droit et institutions

- CENTRALE NUCLÉAIRE

- HAGUE LA, France

- RETRAITEMENT, génie nucléaire

- RÉACTEUR NUCLÉAIRE

- NUCLÉAIRE INDUSTRIE

- HEXAFLUORURE D'URANIUM

- FISSION PRODUITS DE

- CASCADE, génie nucléaire

- TRICASTIN, France

- ENRICHISSEMENT, génie nucléaire

- PUREX (plutonium uranium refining by extraction) PROCÉDÉ

- CONDITIONNEMENT, génie nucléaire

- DÉCHETS RADIOACTIFS ou DÉCHETS NUCLÉAIRES

- CYCLE, génie nucléaire

- BOROSILICATE VERRE