MOTRICITÉ

L'activité motrice d'un organisme suppose un ensemble de mécanismes qui lui permettent de mouvoir un ou plusieurs de ses segments et ainsi, éventuellement, de se détacher par rapport au substrat, ce qui, à quelques rares exceptions près, est une caractéristique des animaux. Certes, on décrit des mouvements dans le règne végétal, mais il s'agit de phénomènes limités dont il ne sera pas question ici.

En toute rigueur, cette activité peut concerner soit la sphère somatique des muscles striés, soit la sphère viscérale à laquelle appartient la musculature lisse des viscères. On ne considérera ici que la première, dont la finalité, très diverse dans ses détails, se ramène fondamentalement soit à une approche (recherche de nourriture, attaque, comportement sexuel), soit à une fuite (éloignement d'une source de nuisance, d'un ennemi, de la douleur, etc.).

Implications théoriques relatives aux mécanismes de la motricité

Sur le plan le plus général, la réalisation d'une motricité organisée (on dira « intégrée ») a un certain nombre d'implications opérationnelles.

Sous le vocable général de motricité, on entend en fait deux activités distinctes qui coexistent et se conditionnent l'une l'autre. D'un côté, un ensemble de contractions musculaires toniques ou statiques assurent une certaine fixité aux diverses articulations et, donc, le maintien d'une certaine posture. De l'autre, toute une série de contractions, dites phasiques ou dynamiques, plus ou moins rapides et qui engendrent le mouvement.

Dans tous les cas, qu'il y ait nage, reptation ou déplacement par appendices, la locomotion orientée suppose une coordination à l'intérieur des structures nerveuses directement responsables de l'acte moteur, qu'il s'agisse des réseaux nerveux superficiels des Échinodermes, de la chaîne nerveuse métamérisée ventrale des Annélides ou des Arthropodes, ou de la moelle épinière des Vertébrés, également métamérisée. On doit envisager, à propos de la seconde et surtout de la troisième de ces structures, la nécessité d'une coordination « intermétamérique » (ou plus habituellement « intersegmentaire »). Si l'on pousse plus loin les implications d'une telle coordination, on est conduit, assez vite dans l'évolution du règne animal et dès que se dessine le processus de céphalisation, à postuler l'existence d'un ou de plusieurs centres coordinateurs suprasegmentaires localisés dans les masses ganglionnaires céphaliques des Invertébrés ou dans l'encéphale des Mammifères.

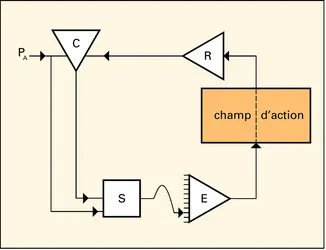

Dans une perspective déterministe, qui est de règle en analyse neurophysiologique ou comportementale, on admet que tout acte moteur est déclenché par un stimulus, soit externe, soit d'origine interne. À l'échelon segmentaire, un stimulus local sera l'agent déclenchant de l'acte moteur le plus simple, c'est-à-dire du réflexe. Lorsqu'on passe aux plans suprasegmentaires, les manifestations motrices deviennent plus complexes et plus diversifiées, en même temps que les stimulus responsables (« déclenchants ») relèvent d'une gamme plus variée (stimulus visuels, acoustiques, olfactifs, vestibulaires, gustatifs). Cela fait qu'en somme les modalités possibles de l'intégration sensori-motrice se multiplieront notablement.

Au-delà, l'analyse des déterminations de la motricité conduit à identifier des incitations déclenchantes beaucoup plus complexes qu'un simple stimulus isolé ; il s'agit des besoins de l'organisme qui orientent des conduites élaborées tendant à la satisfaction de ces besoins, en allant de l'élémentaire (recherche de nourriture, de boisson, d'un partenaire sexuel, etc.) au très complexe (conduites intellectuelles). L'extension de la notion de réflexe à ces formes d'activités motrices élaborées était devenue courante, jusqu'à[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre BUSER : membre de l'Académie des sciences, professeur émérite à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Pour citer cet article

Pierre BUSER. MOTRICITÉ [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

APPROCHES TRANSVERSALE ET LONGITUDINALE EN PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT

- Écrit par Henri LEHALLE

- 1 044 mots

S’informer sur le développement des enfants et des adolescents impose de pouvoir comparer leurs comportements aux différents âges. Pour cela, diverses approches méthodologiques sont possibles.

Selon une première approche « transversale », les groupes d’âge à comparer sont constitués par des...

-

APRAXIE

- Écrit par Didier LE GALL, François OSIURAK

- 1 288 mots

- 1 média

...tromper dans l’ordre des actions à accomplir ou lors de la saisie d’un objet, ce qui peut être très invalidant dans la vie quotidienne. L'échopraxie, qui se présente comme une tendance spontanée et involontaire à reproduire lesmouvements de l'examinateur, a également été décrite chez des apraxiques. -

ASTASIE

- Écrit par François BOURNÉRIAS

- 67 mots

Ce symptôme qui réalise une véritable « apraxie de la marche » se rencontre dans les lésions bilatérales du cortex frontal ou des noyaux lenticulaires. L'astasie-abasie est l'impossibilité de maintenir la station debout et de marcher, en l'absence de paralysie et sans qu'existent des troubles du...

-

ATAXIE

- Écrit par François BOURNÉRIAS

- 132 mots

Perturbation de la motricité (volontaire et involontaire) qui fait suite à une altération de la sensibilité profonde. La possibilité de mouvements normaux sous le contrôle de la vue contraste dans l'ataxie avec les troubles qui se produisent dès l'occlusion des yeux. Lorsque ses yeux sont fermés,...

- Afficher les 53 références

Voir aussi