MŒURS

La morale subjective et la moralité réalisée

Montesquieu reconnaît aux mœurs et aux manières une constance et une consistance qui les constituent comme des objets naturels. C'est pourquoi il recommande aux législateurs de n'aborder les coutumes des peuples que d'« une main tremblante ». Mais sa prudence et son empirisme laissent en suspens le statut de ces règles coutumières qui parmi d'autres déterminations gouvernent les hommes. Il est clair qu'à ses yeux il ne s'agit pas d'une rhapsodie de pratiques bizarres. Mais quel sens, quelle légitimité, quelle rationalité – toutes expressions d'ailleurs absentes chez Montesquieu – faut-il reconnaître aux mœurs d'une nation ?

La question est d'autant plus difficile que l'antithèse s'est trouvée plus fortement accusée entre les mœurs et la morale. L'ambition de la pensée classique était de les réconcilier. De l'avis de Montesquieu, elles nous sont même apparues tout à fait confondues chez les Chinois. Au contraire, la réflexion critique de Kant les distingue radicalement. Kant réserve le qualificatif de « moral » aux seules actions possédant des attributs strictement formels. Ce n'est pas l'action ou son résultat qui intéresse le moraliste. Ce n'est pas même la conformité de cette action avec une loi fixée par une autorité transcendante. C'est l'intention de l'acteur, sa capacité de se déterminer lui-même – d'une manière autonome – par pur respect pour la loi qui qualifient son action comme morale. Dans ces conditions, le rigorisme et le formalisme kantiens ne conduiraient-ils pas, au nom d'une conception très exigeante de la morale, à une dévalorisation de la moralité ? Ce problème est classique dans la tradition chrétienne où, de saint Paul à Luther, le débat sur la part de la foi (et de la grâce) ou des œuvres dans le salut s'est poursuivi indéfiniment.

Le formalisme moral de Kant alimente une double critique de la conception traditionaliste des mœurs. La première formule de l'impératif catégorique (agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être prise comme règle universelle), disqualifie toutes les pratiques qui peuvent être récusées comme égoïstes. En second lieu, l'autonomie de la règle morale peut être interprétée comme l'expression de la subjectivité transcendantale de l'acteur moral. Hegel va jusqu'à voir dans le droit à la liberté subjective une caractéristique de la modernité par opposition avec le Moyen Âge. Mais Hegel entend d'une manière bien différente de celle de Kant le droit à la subjectivité. Il n'y voit pas du tout l'affrontement entre l'universalisme de la loi et la particularité de l'inclination sensible, mais la réalisation concrète d'un projet individuel compatible avec celui des autres hommes. La morale n'est pas un pur devoir-être, un sollen de type kantien. Elle est la réalisation d'une communauté de volontés qui cherchent leur satisfaction dans la réalisation effective de leurs projets.

Il n'y a pas de conscience morale sans « subjectivité du vouloir », mais cette subjectivité n'est que la première étape de la conscience morale. En effet, ma volonté, à moins qu'elle ne soit condamnée à demeurer tout à fait indéterminée, cherche à se réaliser dans l'« accomplissement de mes buts » (Philosophie du droit, 2e part., paragr. 112). Ou encore, la morale n'est pas seulement conscience subjective d'une exigence, elle est aussi action, ou encore objectivation et extériorisation (ibid., paragr. 113). Hegel distingue, d'une part, entre l'action (Handlung) et le projet (Vorsatz), et, d'autre part, entre l'action et les actes (Tat) ou conséquences. La première distinction est claire. L'action n'est[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- François BOURRICAUD : professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Pour citer cet article

François BOURRICAUD. MŒURS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

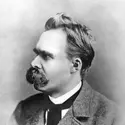

AURORE, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture

- Écrit par Jacques LE RIDER

- 1 138 mots

- 1 média

La déconstruction de la « moralité » des actions individuelles conduit à une théorie de la condition moderne. Si l'on admet, comme Nietzsche l'affirme au paragraphe 9, que la « moralité des mœurs » est fondée sur la force contraignante des conventions et des traditions, que la moralité, en somme,... -

CULTURE - Culture et civilisation

- Écrit par Pierre KAUFMANN

- 14 361 mots

- 2 médias

« Par mœurs, écrit Hobbes, je n'entends pas ici les bonnes manières, par exemple la façon dont les gens doivent se saluer, se laver la bouche ou se curer les dents en compagnie, et tous les articles de la petite morale, mais les qualités des hommes qui intéressent leur cohabitation pacifique et leur... -

DROIT - Théorie et philosophie

- Écrit par Jean DABIN

- 20 065 mots

- 2 médias

Quant aux mœurs (Sitte), comprises au sens des convenances en usage dans une société donnée, elles se différencient tant du droit que de la morale en ce qu'elles n'entraînent pas d'obligation, alors même qu'elles seraient généralement suivies et sanctionnées par des réactions sociales parfois très dures... -

GRANDE GUERRE ET SOCIÉTÉ

- Écrit par Emmanuelle CRONIER

- 3 554 mots

- 5 médias

Les femmes, quant à elles, subissent une forte pression sociale à l’arrière. Soupçonnées de faire la noce en l’absence des soldats, qu’une séparation de longue durée rend réceptifs aux rumeurs, elles font l’objet de représentations contradictoires. L’imaginaire combattant se nourrit de visions idéalisées... - Afficher les 23 références

Voir aussi