MÉRISTÈMES

Autant les cellules souches de l'animal sont discrètes (surtout lorsque le niveau d'organisation de celui-ci est élevé) donc difficiles à localiser et à séparer des tissus dans lesquels elles sont incluses, autant les cellules juvéniles de végétaux ont été faciles à identifier par la simple observation des zones de croissance par lesquelles la construction de la plante est assurée.

Ces zones constituent des ensembles cellulaires cohérents et bien coordonnés fonctionnellement, les méristèmes, dans lesquels chaque unité de vie est une cellule non différenciée. Le contenu de la cellule végétale méristématique ne diffère pas profondément de celui des cellules animales embryonnaires, du fait de l'absence des plastes, organites typiques des végétaux.

En se multipliant activement par succession de cycles cellulaires, ponctuée de mitoses (qui assurent la transmission du patrimoine génétique par les chromosomes issus du noyau cellulaire), elles engendrent les constituants du corps végétal : tige, feuilles, racines. Leur fonctionnement pendant l'entière durée de vie de la plante prolonge le travail qu'ont accompli, au début de cette vie, les cellules embryonnaires, qui sont celles de la graine chez les plantes à fleur ou leurs équivalents chez les autres cormophytes.

À défaut de reproduction sexuée, cependant, beaucoup de plantes peuvent soit réutiliser leurs cellules méristématiques, soit reprogrammer en cellules souches des cellules différenciées, pour court-circuiter la reproduction sexuée en produisant des foyers méristématiques supplémentaires qui permettront la multiplication végétative : autrement dit, le clonage naturel. Soulignons à ce propos que la reprogrammation expérimentalement obtenue dans le cas de cellules animales à des fins de clonage (2007), vient de prouver l'uniformité des mécanismes vitaux fondamentaux.

Méristèmes primaires et organogenèse

Tout végétal vasculaire montre, durant la phase d'embryogenèse, des divisions uniformément réparties au niveau de toutes ses cellules. Puis, tandis que l'embryon s'accroît et fournit un organisme bientôt autonome, l'addition de cellules nouvelles se restreint strictement à certains niveaux du végétal, parfaitement localisés sous la forme de méristèmes apicaux primaires (fig. 1), situés à l'extrémité des tiges et des racines. Par leur activité mitotique intense, ils produisent le matériel cellulaire à l'origine de tous les tissus des divers organes (tige, racine, feuille). En raison de leur fonction et de leur situation dans le végétal, ces ensembles de cellules sont nommés méristèmes apicaux caulinaires (du grec caulos, « tige ») à l'origine de la tige et racinaires à l'origine de la racine.

Les dérivés de ces méristèmes établissent, en se spécialisant par différenciation cellulaire, des groupements de cellules, définis par leur origine, leurs caractères cytologiques et leurs fonctions, auxquels on donne le nom de tissus. Ces tissus établissent la structure primaire de la plante. Par leur activité prolifératrice constante, les méristèmes primaires entretiennent la croissance en longueur, caractéristique des végétaux vasculaires. Cette spécialisation dans la fonction de prolifération caractérise les formes végétales les plus évoluées. Chez les végétaux non vasculaires il n'existe pas, en effet, de territoires spécialisés dans la fonction de prolifération : la croissance est diffuse ; il s'ensuit que ces organismes inférieurs n'ont pas de tissus.

Chez les végétaux supérieurs, le méristème racinaire construit un axe indépendant, la racine, qui émet, loin du méristème, les radicelles (racines latérales), organes d'origine interne (on dit encore endogène) assurant une ramification de l'axe racinaire. Le méristème caulinaire, au contraire, édifie sur ses flancs des organes[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Arlette NOUGARÈDE : professeur émérite à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Universalis et Arlette NOUGARÈDE. MÉRISTÈMES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

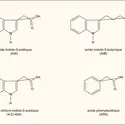

AUXINES

- Écrit par Catherine PERROT-RECHENMANN

- 5 008 mots

- 2 médias

Dansles plantes, nombre de divisions se situent dans les méristèmes (méristème racinaire et méristème apical, ou méristèmes secondaires), qui restent actifs tout au long de la vie de la plante. La plupart des cellules formées sortent alors du cycle cellulaire, s'allongent et entrent dans des programmes... -

BUVAT ROGER (1914-2001)

- Écrit par Arlette NOUGARÈDE

- 849 mots

Biologiste, spécialiste de cytologie végétale, Roger Buvat, né à Puteaux le 9 août 1914, est décédé à Marseille le 28 janvier 2001. Ancien élève de l'École normale supérieure, il fut agrégé-préparateur, assistant à la Sorbonne, professeur titulaire (1956) détaché à l'E.N.S., puis professeur à Luminy...

-

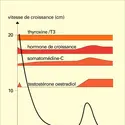

CROISSANCE, biologie

- Écrit par Universalis, André MAYRAT, Raphaël RAPPAPORT, Paul ROLLIN

- 14 760 mots

- 7 médias

Dans les tiges et les racines, les méristèmes sont les zones de prolifération cellulaire ; l'élongation a lieu dans des régions situées à une certaine distance des méristèmes. Une localisation précise des zones de mérésis et d'auxésis est impossible dans les feuilles. -

DÉVELOPPEMENT, biologie

- Écrit par Georges DUCREUX, Hervé LE GUYADER, Jean-Claude ROLAND

- 19 221 mots

- 14 médias

...épiderme primordial qui contribue à l'isolement de l'embryon globulaire. L'organogenèse embryonnaire est caractérisée, dès ce stade, par la mise en place de foyers méristématiques apicaux (fig. 2, en haut à droite) – caulinaire et racinaire –, qui prennent en charge la construction des premiers organes du... - Afficher les 15 références

Voir aussi

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- MORPHOGENÈSE VÉGÉTALE

- CELLULES SOUCHES

- PHELLODERME

- DIVISION CELLULAIRE

- CYTOCHIMIE

- DÉDIFFÉRENCIATION CELLULAIRE

- CAMBIUMS ou ASSISES GÉNÉRATRICES ou MÉRISTÈMES SECONDAIRES

- FLORAISON

- POINT VÉGÉTATIF

- LIBÉRO-LIGNEUX CAMBIUM

- PHLOÈME ou LIBER, botanique

- XYLÈME

- SUBÉRO-PHELLODERMIQUE CAMBIUM ou PHELLOGÈNE

- PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE ou PHYTOBIOLOGIE

- CYTOLOGIE VÉGÉTALE

- SECONDAIRES FORMATIONS ou STRUCTURES, botanique

- VACUOLE