MÉDUSES

Les Hydroméduses

La classe des Hydroméduses regroupe les méduses autonomes, qui présentent l'organisation la plus simple ; elle a été subdivisée en deux ordres : les Trachyméduses et les Narcoméduses.

Trachyméduses

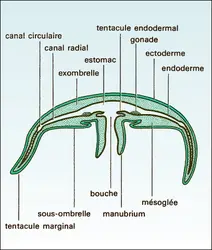

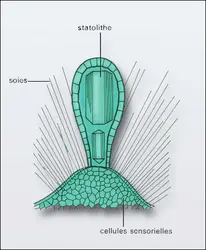

Les Trachyméduses, de petite taille, mesurant au plus quelques centimètres de diamètre, sont hémisphériques ou aplaties en verre de montre. Leur consistance est généralement ferme, d'où leur nom (trachys : rigide). Leur velum est bien développé et fortement musclé, ses contractions font progresser l'animal dont l'ombrelle, trop rigide, ne pourrait seule assurer les déplacements. Le nombre des tentacules varie de huit à trente-deux, généralement semblables, certains pourvus de ventouses adhésives. Les organes des sens sont représentés par des statocystes.

Les Trachyméduses habitent normalement la haute mer, on ne les voit dans la zone côtière que pendant la saison froide, amenées du large par les courants. Le type est Geryonia proboscidalis (Carmarina hastata) que l'on rencontre en Méditerranée. Le manubrium est très développé et les tentacules sont longs, minces, insérés sur le bord de l'ombrelle. Les organes génitaux, que l'on voit par transparence, sont sur les canaux radiaires.

Narcoméduses

Les Narcoméduses, dont l'organisation est plus poussée que celle des Trachyméduses, ont un velum bien développé, large, bien musclé avec un orifice central musculaire. C'est ce velum qui assure, par ses contractions, le déplacement d'ailleurs lent des Narcoméduses, car de nombreuses fibres élastiques, disséminées dans la mésoglée de l'ombrelle, lui donnent une consistance dure qui la rend peu déformable. Cette ombrelle est le plus souvent aplatie, lenticulaire ou discoïdale, sauf chez certaines espèces où elle se présente en dôme élevé, presque conique.

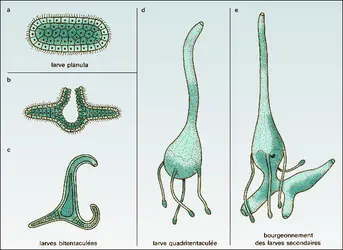

Les tentacules s'insèrent, non plus au bord de l'ombrelle, mais sur l'exombrelle. Aussi l'ombrelle est-elle divisée en deux parties de structure différente : une partie aborale lenticulaire et une collerette ombrellaire qui est découpée en lobes correspondant aux intervalles tentaculaires. Le bord de l'ombrelle est festonné. Le manubrium est court et la bouche large. Les gonades sont placées sur la paroi gastrique et sont en même nombre que les canaux radiaires. Les jeunes stades sont souvent parasites de leurs mères ou d'autres méduses, c'est le cas de Cunoctantha octonaria. La larve planula, planctonique, donne naissance à une larve bitentaculée qui va se fixer sur le bord ombrellaire d'une méduse du genre Turritopsis, puis émigre dans sa cavité sous-ombrellaire où elle acquiert une deuxième paire de tentacules en croix sur la première et s'installe sur le manubrium de l'hôte. Elle s'insère son propre manubrium, très développé, dans la bouche de son hôte, aux dépens duquel elle vit en ectoparasite. Il y a alors une période de multiplication asexuée. La Cunoctantha développe, sur sa face aborale, un stolon sur lequel vont bourgeonner de nouvelles larves au nombre de six ou sept. Puis la larve mère forme son ombrelle et se transforme en une méduse normale qui devient libre et passe à la reproduction sexuée. Les larves filles se comportent de la même façon que les larves mères.

Les Narcoméduses, peu nombreuses en général, sont cependant abondantes en Méditerranée. Elles sont plus rares dans les mers tropicales et sont à peine représentées dans les mers froides. Elles ont, le plus souvent, une petite taille : 3 à 30 mm de diamètre ; elles peuvent atteindre, mais rarement, 75 mm. Certaines, comme Solmissus albescens, se rencontrent à la surface, près des côtes, pendant toute l'année ; les autres vivent de préférence en haute mer et s'approchent des rivages, amenées par les courants, pendant la saison froide. La maturité sexuelle des Narcoméduses a lieu du mois d'octobre[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Yves TURQUIER : professeur de biologie marine à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

- Odette TUZET : ancien professeur à la faculté des sciences, université de Montpellier

Classification

Pour citer cet article

Yves TURQUIER et Odette TUZET. MÉDUSES [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

CNIDAIRES

- Écrit par Andrée TÉTRY

- 1 282 mots

- 5 médias

Les Cnidaires fréquentent exclusivement les milieux aquatiques, mer ou eau douce. Ils peuvent être fixés ou libres ; la forme fixée constitue le polype, la forme libre est la méduse. -

HYDROZOAIRES

- Écrit par Yves TURQUIER, Odette TUZET

- 2 246 mots

- 6 médias

Les Hydrozoaires (Thomas Huxley, 1858) appartiennent à l'embranchement des Cnidaires venant, dans la classification du règne animal, après celui des Spongiaires qui groupe les plus primitifs des animaux pluricellulaires (Métazoaires).

Les Hydrozoaires ont une organisation primitive : leur corps,...

-

OCÉAN ET MERS (Vie marine) - Vie pélagique

- Écrit par Lucien LAUBIER, Jean-Marie PÉRÈS

- 7 202 mots

- 8 médias

Parmi les autres groupes zoologiques bien représentés dans le plancton, on peut citer, dans l'embranchement des cnidaires, les méduses et les siphonophores. Ces derniers, tous planctoniques, forment des colonies de polypes, atteignant parfois plusieurs dizaines de mètres de longueur, qui se maintiennent... -

PLANCTON

- Écrit par Stéphane GASPARINI

- 3 265 mots

- 9 médias

...circonstances, des organismes dits gélatineux, aux mouvements souvent majestueux et hypnotiques, peuvent également occuper une place importante. Il peut s'agir de méduses mais aussi de cténophores (prédateurs proches des méduses mais dépourvus de cellules urticantes), de thécosomes (mollusques nageurs à coquille...

Voir aussi