INDICE DE RÉFRACTION

Articles

-

DIPOLAIRES MOMENTS

- Écrit par Jean BARRIOL

- 4 731 mots

- 8 médias

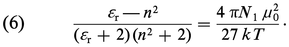

L'application de cette relation à la détermination de μ0 se fait généralement en mesurant l'indice de réfraction du mélange, et en faisant l'approximation ε∞ ≃ n2, ce qui conduit à la relation :

-

INFRAROUGE

- Écrit par Pierre BARCHEWITZ, Armand HADNI, Pierre PINSON

- 5 406 mots

- 5 médias

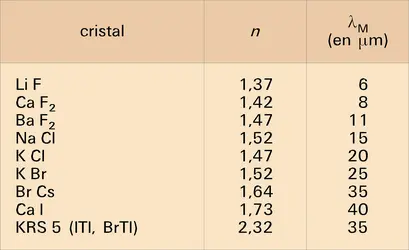

Les verres à haut indice doivent subir un traitement pour éviter les pertes d'énergie par réflexion. On dépose une succession de couches diélectriques constituant un antireflet pour une zone spectrale plus ou moins large, suivant l'utilisation du matériau. -

INTERFÉRENCES LUMINEUSES

- Écrit par Maurice FRANÇON, Michel HENRY

- 7 944 mots

- 19 médias

Pour un autre point K sur la lame, l'épaisseur e n'est plus la même et l'intensité varie. L'indice de réfraction n étant supposé constant, la différence de marche δ est fonction seulement de l'épaisseur e. En regardant la lame, on voit des franges qui en dessinent les lignes d'égale épaisseur... -

LORENTZ HENDRIK ANTOON (1853-1928)

- Écrit par Sybren R. de GROOT, Leendert G. SUTTORP, Christiaan G. VAN WEERT

- 1 484 mots

Plus tard, Lorentz déduisit de sa théorie des électrons une relation entre l'indice de réfraction d'un milieu et sa densité, qui est connue sous le nom de loi de Lorenz-Lorentz, et aussi une relation entre l'indice de réfraction et la fréquence de la vibration lumineuse : la loi... -

LUMIÈRE

- Écrit par Séverine MARTRENCHARD-BARRA

- 6 168 mots

- 4 médias

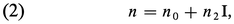

...déviation ; c'est le phénomène de réfraction. La loi de la réfraction de Snell-Descartes (fig. 1a) s'écrit n1 sin i1 = n2 sin i2, n1 et n2 étant les indices de réfraction des milieux successivement traversés. De 1 dans le vide, l'indice de réfraction passe à 1,3 dans l'eau, 1,5 dans le ... -

MICROSCOPIE

- Écrit par Christian COLLIEX, Jean DAVOUST, Étienne DELAIN, Pierre FLEURY, Georges NOMARSKI, Frank SALVAN, Jean-Paul THIÉRY

- 19 708 mots

- 15 médias

... sont très petits (de l'ordre de quelques millimètres) ; sa face d'entrée est parfois plongée, de même que l'objet, dans un liquide d' indice de réfraction n > 1 (immersion). L'oculaire a un diamètre et une longueur focale f2 de l'ordre de quelques centimètres. La distance... -

ŒIL HUMAIN

- Écrit par Jean-Antoine BERNARD, Guy OFFRET

- 11 129 mots

- 13 médias

...antérieur, face antérieure de la cornée (le dioptre cornéen postérieur est quasi négligeable, car il sépare deux milieux – cornée et humeur aqueuse – d'indices pratiquement égaux) ; les dioptres cristalliniens antérieur et postérieur. L'intérieur même du cristallin n'est pas homogène, mais possède une... -

OPTIQUE - Principes physiques

- Écrit par Pierre CHAVEL, Pierre FLEURY, Christian IMBERT

- 3 790 mots

- 6 médias

...les plus « denses », Fermat a ouvert la voie à la formulation suivante de son principe : c étant la vitesse de la lumière dans le vide et n, appelé indice de réfraction, le rapport de c à la vitesse dans un milieu donné, on peut définir pour toute courbe C joignant A et B, le chemin optique L... -

OPTIQUE - Images optiques

- Écrit par Michel CAGNET

- 5 643 mots

- 33 médias

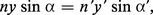

...normal à l'axe et passant par A, au voisinage de ce point, la condition de stigmatisme rigoureux est donnée par la relation d'Abbe :dans laquelle n est l'indice du milieu objet (où se trouve A), y la longueur AB, α l'angle avec l'axe du rayon AI et n′, y′, α′ les grandeurs...

-

OPTIQUE ADAPTATIVE

- Écrit par Daniel ROUAN

- 3 738 mots

- 1 média

Pourquoi l'atmosphère déforme-t-elle l'onde ? La grandeur physique en jeu est ici l'indice de réfraction de l'air, qui a la propriété de varier avec la température : si celle-ci évolue le long du trajet optique, alors, de couche en couche, ou plutôt de cellule en cellule, chaque rayon... -

OPTIQUE CRISTALLINE - Principes physiques

- Écrit par Madeleine ROUSSEAU

- 4 938 mots

- 21 médias

Les surfaces des indices se déduisent des lieux des extrémités de k par une homothétie de rapport (1/kO) = (c/ω). On définit la biréfringence par la différence Δn = nE − nO, qui peut être négative ou positive. Les valeurs extrémales de ne sont nE et nO. -

OPTO-ÉLECTRONIQUE

- Écrit par Gilbert GRYNBERG

- 2 964 mots

- 4 médias

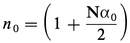

Pour un milieu dilué contenant N atomes par unité de volume, l'indice de réfraction n est égal à :

-

SPECTROSCOPIE

- Écrit par Michel de SAINT SIMON

- 5 060 mots

- 10 médias

...éléments dispersifs sont de deux types. Le premier est fondé sur la réfraction d'un rayon lumineux lorsque ce dernier passe d'un milieu dans un autre dont l'indice de réfraction est différent. L'angle de déviation diminue lorsque, dans le visible, la longueur d'onde de la radiation augmente : la lumière rouge... -

TCHERENKOV EFFET

- Écrit par Paul BAILLON, Robert MEUNIER

- 2 780 mots

- 3 médias

...(1/v − n cos θ/c, où c est la vitesse de la lumière dans le vide et c/n la vitesse de la lumière dans notre milieu transparent, n étant l'indice de réfraction du milieu. Lorsque la particule a une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans le milieu transparent, on peut trouver... -

TÉLÉCOMMUNICATIONS - Technologies optiques

- Écrit par Irène JOINDOT, Michel JOINDOT

- 7 037 mots

- 8 médias

...Elle est habituellement à symétrie de révolution autour d'un axe et constituée de matériaux isotropes (verres) disposés en plusieurs couches avec des indices de réfraction différents (fig.1). Le cœur de la fibre, qui a un indice de réfraction plus fort que la gaine, piège la lumière : un rayon lumineux... -

TÉLESCOPES

- Écrit par Universalis, Olivier LE FÈVRE, Jean RÖSCH

- 13 997 mots

- 13 médias

...plan focal, une tache d'aberration géométrique ; dans le cas des réfracteurs peut s'y ajouter une aberration chromatique, car la déviation d'un rayon et par conséquent la mise au point dépendent, par l'indice de réfraction, de la longueur d'onde de la lumière considérée. -

VERRE

- Écrit par Pierre PIGANIOL, Micheline PROD'HOMME, Aniuta WINTER

- 12 514 mots

- 5 médias

...permettent de diriger la lumière suivant un chemin déterminé peut être calculée en utilisant uniquement deux paramètres caractéristiques du verre : l' indice de réfraction n et le coefficient de dispersion ν. Un rayon lumineux passant de l'air dans le verre subit une déviation exprimée par la loi... -

ZEEMAN EFFET

- Écrit par Jean MARGERIE

- 5 649 mots

- 4 médias

...de la température et de la longueur d'onde lumineuse λ. L'effet Faraday résulte d'une biréfringence circulaire induite par le champ magnétique. Les indices de réfraction ν+ et ν- pour les lumières circulaires σ+ et σ-, égaux en absence de champ magnétique, prennent une valeur légèrement différente...

Média