FRANCE, géologie

Articles

-

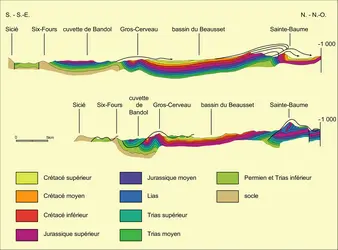

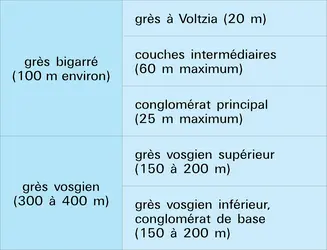

FRANCE (Le territoire et les hommes) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN, Jean COGNÉ, Michel DURAND-DELGA, François ELLENBERGER, Jean-Paul von ELLER, Jean GOGUEL, Charles POMEROL, Maurice ROQUES, Étienne WINNOCK

- 16 692 mots

- 24 médias

L'Europe centrale et occidentale contraste avec la plupart des autres masses continentales par le compartimentage de son relief et du tracé de son littoral, compartimentage qui traduit celui de sa structure géologique et explique sans doute certains aspects de son développement historique. On peut cependant,...

-

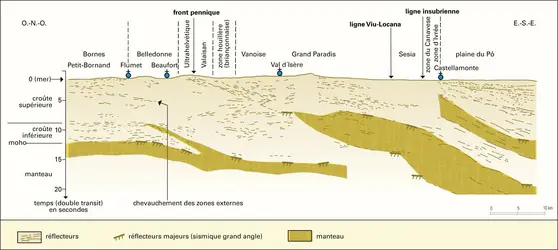

ALPES

- Écrit par Jean AUBOUIN, Bernard DEBARBIEUX, Paul OZENDA, Thomas SCHEURER

- 13 214 mots

- 11 médias

-

AUVERGNE

- Écrit par Christian JAMOT

- 2 924 mots

- 2 médias

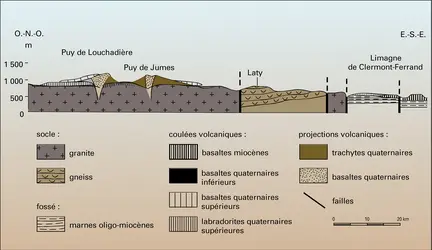

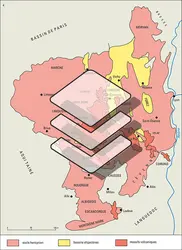

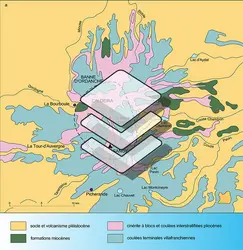

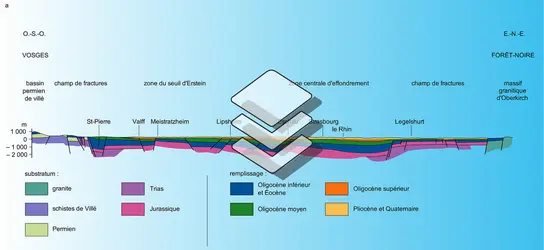

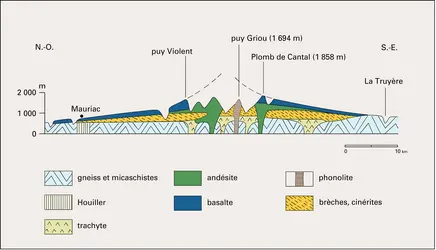

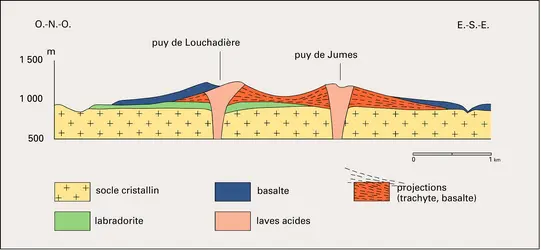

...Limagne, Petites Limagnes, bassins tel celui d'Ambert). Ces espaces ont de tout temps constitué un ensemble de bonnes terres et un axe de circulation. Ces dépressions sont le fruit de mouvements tectoniques d'âge tertiaire. Le fond des fossés est descendu de plus de 2 000 mètres à l'aplomb de Clermont-Ferrand... -

BRETAGNE

- Écrit par Jean MEYER, Jean OLLIVRO

- 6 659 mots

- 3 médias

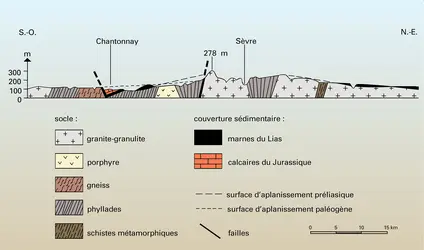

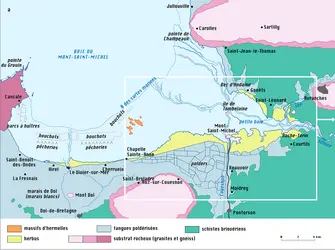

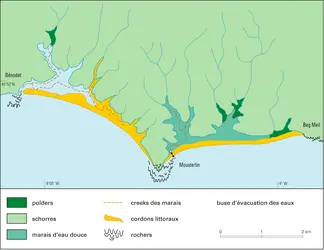

Sur le plan géologique, on retrouve ce paradoxe. D'un côté, la Bretagne, située sur la pointe extrême du Massif armoricain (un peu plus élevé à l'ouest, dans les monts d'Arrée et les Montagnes noires), est un vieux pays qui présente une uniformité de terrains pour l'essentiel imperméables. Elle est... -

CENTRE-VAL DE LOIRE, région administrative

- Écrit par Franck GUÉRIT

- 2 970 mots

- 1 média

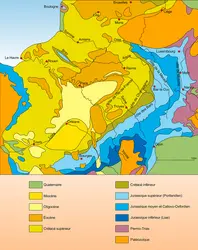

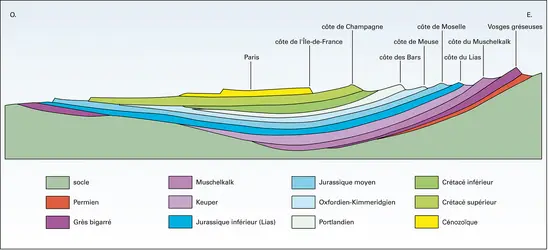

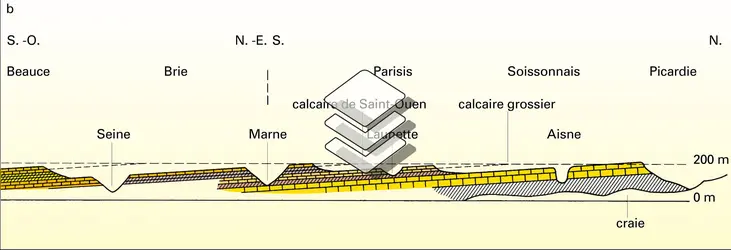

La disposition géologique d'un bassin sédimentaire se lit comme un empilement de couches de roches, plus âgées et plus inclinées lorsqu'on s'éloigne vers sa périphérie. Au nord et au nord-est de la région affleurent les séries les plus jeunes, celles de l'ère tertiaire et à l'horizontalité bien marquée.... -

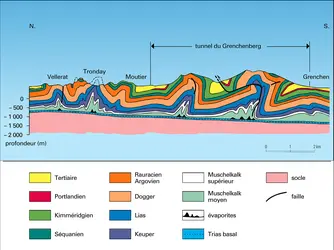

JURA

- Écrit par Georges CHABOT, Paul CLAVAL, Universalis, André GUILLAUME, Solange GUILLAUME, Philippe HEBEISEN, Patrick RÉRAT

- 4 812 mots

- 4 médias

Le massif du Jura s'allonge en un arc montagneux entre le massif des Alpes et celui de la Forêt-Noire. Les mêmes plis, grossièrement parallèles, se retrouvent dans toute la chaîne ; le versant occidental appartient à la France, alors qu'une grande partie du versant oriental se trouve en ...

-

NUCLÉAIRE - Déchets

- Écrit par Pierre BEREST, Jean-Paul SCHAPIRA

- 10 965 mots

- 8 médias

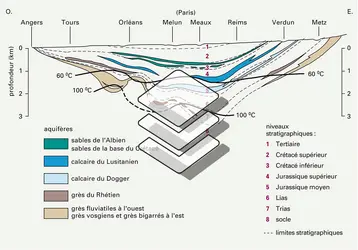

Dansle cas du projet de stockage dans le Callovo-Oxfordien de l'est de la France, la couche hôte, qui paraît présenter une grande continuité horizontale, est composée d'environ 40 p. 100 d'argile, 30 p. 100 de calcaire et 30 p. 100 de quartz et feldspath. Elle a été étudiée au voisinage du village... -

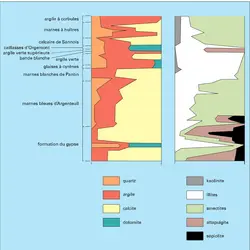

PARISIEN BASSIN

- Écrit par Jean ROBERT

- 5 051 mots

- 3 médias

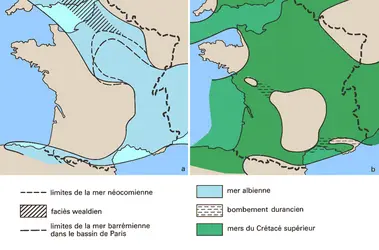

...de Planhol insistait sur le caractère partiel de la correspondance au schéma théorique et sur l'importance des complications de détail. Tout d'abord, le centre de la zone de subsidence ayant varié au fil des temps géologiques, les terrains tertiaires débordent largement en direction du Sud-Ouest et des... -

PICARDIE

- Écrit par Pierre-Jean THUMERELLE

- 2 057 mots

- 1 média

...horizons tranquilles que soulignent, plus qu'ils ne le rompent, l'enfoncement des vallées et la forte déclivité des coteaux qui bordent les plateaux. Ici la géologie est peu tourmentée ; le relief n'est rythmé que par les douces ondulations et les différences de dureté des couches sédimentaires empilées... -

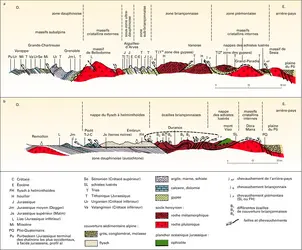

PYRÉNÉES

- Écrit par Christophe GAUCHON, Raymond MIROUSE, Georges VIERS

- 6 926 mots

- 3 médias

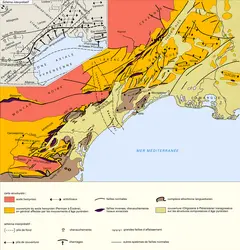

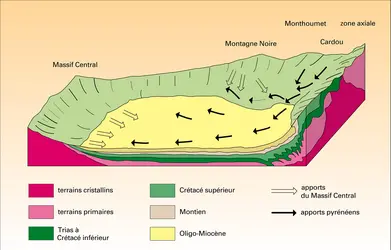

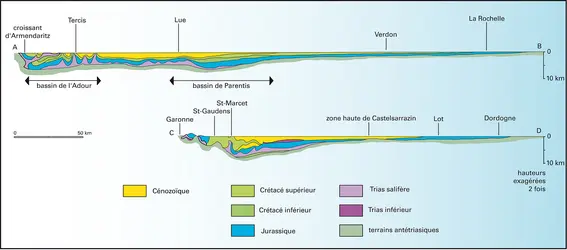

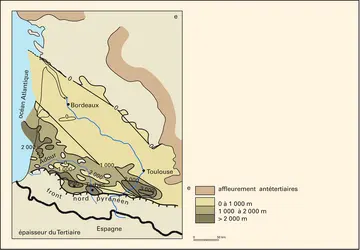

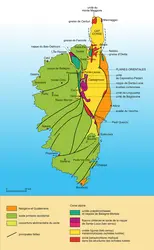

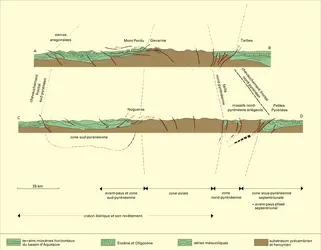

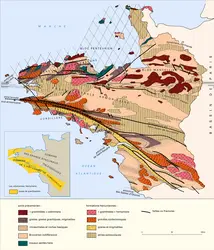

Dansles Pyrénées proprement dites un vaste affleurement médian de terrains anciens, jalonné par la plupart des reliefs frontaliers, constitue la zone axiale. Des formations précambriennes et paléozoïques sont associées ici, depuis l'orogenèse varisque, en un ensemble plissé, assez largement métamorphisé,... -

ROCHECHOUART CRATÈRE DE

- Écrit par Eric BUFFETAUT

- 749 mots

Le seul cratère d'impact météoritique, ou astroblème, bien attesté en France est celui qui se trouve aux alentours de la ville de Rochechouart (Haute-Vienne), à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Limoges. D'un diamètre actuel de 20 à 25 kilomètres, il se trouve à cheval sur les...

-

ROTHÉ JEAN-PIERRE (1906-1991)

- Écrit par Pho HOANG TRONG, Roland SCHLICH

- 1 008 mots

Le nom de Jean-Pierre Rothé restera avant tout attaché à la sismologie. Son père, Edmond Rothé, professeur à la faculté des sciences de Nancy, appartenait à une famille de souche alsacienne qui avait opté pour la France en 1870. Jean-Pierre Rothé naît le 16 novembre 1906 à Nancy ; après des années...

-

SÉISMES ET SISMOLOGIE - Sismicité et tectonique des plaques

- Écrit par Roland GAULON, Jean-Pierre ROTHÉ

- 5 560 mots

- 5 médias

La France fournit un bon exemple de régions sismiques différenciées en relation avec l'histoire tectonique de chaque région. -

SISMICITÉ EN FRANCE

- Écrit par Frédéric MASSON

- 7 324 mots

- 9 médias

La France est située loin des zones de forte activité sismique liée à la collision entre les plaques tectoniques africaine et eurasienne, telles que l’Afrique du Nord, l’Italie ou la Grèce. Les séismes destructeurs y sont rares, mais existent. Au total, une quinzaine de séismes de magnitude ... -

TUNNEL SOUS LA MANCHE

- Écrit par Laurent BONNAUD

- 9 420 mots

- 9 médias

L’idée de traverser la Manche par voie terrestre est ancienne. Sous le règne de Louis XV et de George II, le géologue et physicien français Nicolas Desmarets remporte en 1751 le concours lancé par l’académie d’Amiens pour améliorer les relations par le pas de Calais, en démontrant la similitude... -

VANOISE

- Écrit par Pierre PRÉAU

- 780 mots

- 2 médias

-

VARISQUES CHAÎNES ou CHAÎNES HERCYNIENNES

- Écrit par Universalis, Geneviève TERMIER, Henri TERMIER

- 1 291 mots

- 3 médias

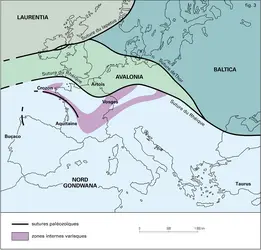

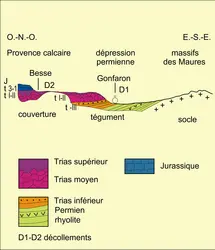

La figure 3 montre la position actuelle des paléoblocs continentaux du Paléozoïque en Europe. En France, le socle profond de cette époque se partage entre les deux continents laurussien (nord du Massif armoricain, Artois, Boulonnais, Ardennes) et gondwanien (tout ce qui est au sud). La limite entre...

Médias