FLUX GÉOTHERMIQUE

Articles

-

DORSALES OCÉANIQUES

- Écrit par Jean FRANCHETEAU

- 5 389 mots

- 10 médias

La circulation hydrothermale au centre des dorsales transporte environ 30 p. 100 du flux de chaleur d'origine interne vers la surface du globe. Elle est à la base de flux importants d'éléments entre la croûte et l'océan. Pendant longtemps, l'écart entre le flux de chaleur par conduction mesuré dans les... -

ÉNERGIES RENOUVELABLES

- Écrit par Daniel CLÉMENT

- 15 637 mots

- 22 médias

La géothermie exploite le flux de chaleur naturellement présent à l’intérieur du globe terrestre pour l’utiliser comme source de chaleur ou pour produire de l’électricité. La température du sous-sol augmente partout avec la profondeur, d’environ 3 0C tous les cent mètres (on parle de... -

GÉODYNAMIQUE

- Écrit par Jean GOGUEL

- 3 412 mots

...l'intensité de ses manifestations, il apporte beaucoup moins de chaleur à la surface (0,001 6 W . m-2, soit une puissance globale de 8 . 108 kW) que le flux géothermique qui se manifeste sur toute la surface de la Terre, avec une intensité légèrement variable, mais dont la valeur moyenne, 0,082 watt par... -

LITHOSPHÈRE

- Écrit par Marc DAIGNIÈRES, Adolphe NICOLAS

- 6 968 mots

- 10 médias

...directement dépendante du géotherme (profil de température en fonction de la profondeur). Celui-ci est régionalement estimé à partir des valeurs mesurées du flux de chaleur en surface (variant de 40 mW. m-2 pour les boucliers précambriens, à plus de 120 mW. m-2 dans certains domaines océaniques), et... -

OCÉAN ET MERS (Géologie sous-marine) - Étude des fonds sous-marins

- Écrit par Gérard GRAU, Lucien MONTADERT, Claude SALLÉ

- 4 258 mots

- 6 médias

Ce n'est qu'à partir de 1952 que E. C. Bullard et ses collaborateurs ont commencé à mesurer le flux de chaleur à travers le fond de la mer. La conclusion la plus importante, et aussi la plus surprenante, de ces études a été qu'en moyenne il n'y a pas de différence marquée entre continents et océans... -

SUBDUCTION

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 6 289 mots

- 9 médias

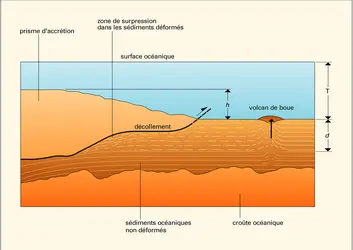

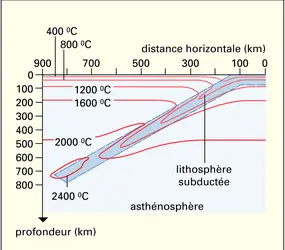

Les fosses ont été caractérisées par un déficit du flux de chaleur qui est attribué à la plongée de la lithosphère océanique froide dans l' asthénosphère plus chaude (fig. 5). Elles s'opposent ainsi aux zones d' accrétion océanique, caractérisées par un fort flux de chaleur lié à la remontée de l'asthénosphère.... -

SUBSIDENCE, géologie

- Écrit par Marie-Françoise BRUNET

- 2 216 mots

- 1 média

Un grand pas dans la compréhension des origines de la subsidence a été franchi avec l'étude des relations de la décroissance du flux thermique et de l'approfondissement des bassins océaniques avec l'âge, selon une courbe de refroidissement à allure exponentielle (constante de temps : 62,8 Ma ; Barry...

Médias