ÉRUPTIONS VOLCANIQUES EXPLOSIVES

Articles

-

CATASTROPHES

- Écrit par Yves GAUTIER

- 7 372 mots

- 3 médias

Autre cas, les éruptions volcaniques explosives. Leur cause est simple. Plus un magma est riche en silice, plus sa viscosité est grande : il remonte lentement dans la cheminée du volcan et, ayant le temps de se refroidir, y forme un bouchon. Les gaz dissous dans le magma s'accumulent dans la chambre... -

EL CHICHÓN, volcan

- Écrit par Yves GAUTIER

- 364 mots

Situé au Mexique (État du Chiapas), au milieu de l'isthme de Tehantepec, et culminant aujourd'hui à 1 102 mètres, le volcan El Chichón résulte du jeu complexe de la tectonique des plaques auquel est soumise l'Amérique centrale. Schématiquement, ce volcanisme est dû à la plaque Cocos...

-

ÉRUPTIONS VOLCANIQUES

- Écrit par Édouard KAMINSKI

- 3 939 mots

- 7 médias

...et donc de la pression – à travers les parois du conduit. L'éruption formera alors un dôme de lave, plus ou moins dégazé et plus ou moins explosif. L 'explosion éventuelle d'un tel dôme, par exemple à la suite d'un glissement de terrain, produit des avalanches pyroclastiques et des... -

HUNGA TONGA-HUNGA HA'APAI, volcan

- Écrit par Fabio MANTA, Lucie ROLLAND

- 1 841 mots

- 3 médias

Le volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha'apai est situé dans l’ouest du Pacifique Sud à environ 65 kilomètres au nord de Tongatapu, l'île principale du royaume des Tonga. Après un siècle d’activité volcanique d'intensité modérée, il est entré de nouveau en éruption à la fin de...

-

NUCLÉAIRE HIVER

- Écrit par Adelin VILLEVIEILLE

- 977 mots

Des études, menées au début des années 1980, ont montré qu'une guerre nucléaire totale entre les États-Unis et l'Union soviétique aurait eu d'importants effets climatiques. Selon ces études, un voile nuageux durable se serait formé, opaque au rayonnement solaire. Dans les estimations les plus pessimistes,...

-

PELÉE MONTAGNE

- Écrit par Yves GAUTIER

- 1 144 mots

- 2 médias

Découverte le 15 décembre 1502 par Christophe Colomb lors de son quatrième voyage vers les Indes occidentales, puis colonisée à partir de 1635, la Martinique possède l'un des volcans les plus célèbres des Petites Antilles : la montagne Pelée. Ce volcan fait partie de l'arc insulaire des Petites...

-

POINTS CHAUDS, géophysique

- Écrit par Cinzia FARNETANI

- 2 453 mots

-

SARYCHEV, volcan

- Écrit par Yves GAUTIER

- 574 mots

Le volcan Sarychev (1 496 m d'altitude) se situe sur l'île de Matua, qui fait partie de l'archipel russe des Kouriles. Cet alignement d'îles correspond à un arc volcanique dû à la subduction de la plaque Pacifique sous la plaque nord-américaine – plus exactement, sous la...

-

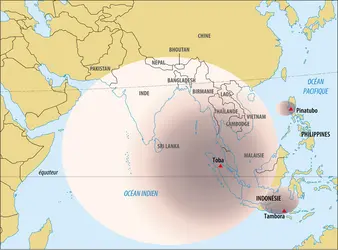

SUPERVOLCANS

- Écrit par Édouard KAMINSKI

- 1 732 mots

Si la notion de supervolcan est assez récente, c'est parce qu'elle se rapporte à des appareils volcaniques qui se manifestent rarement ; on ne trouve d'ailleurs aucune trace de superéruption dans l’histoire des civilisations humaines. Le premier à suggérer l'idée de superéruption fut le géologue...

-

TAMBORA, volcan

- Écrit par Yves GAUTIER

- 2 590 mots

- 3 médias

-

VOLCANISME ET VOLCANOLOGIE

- Écrit par Roger COQUE, Jean-François LÉNAT, Haroun TAZIEFF, Jacques VARET

- 14 540 mots

- 36 médias

...éruptions, essentiellement effusive quand il s'agit des basaltes et des laves sous-saturées, dont la relative fluidité n'entrave pas trop les gaz éruptifs, essentiellement explosive dans le cas des andésites et des laves sursaturées, dont la viscosité est forte et la teneur en gaz probablement plus élevée...

Médias